李善友2022开年大课:一生只做一件事,做到天下第一!

2022-03-02 21:12 浏览量: 5032

智能总结

智能总结2022年2月27日,厦门,3天的李善友开年大课结束了。在这场“以爱之名”的生命意义探寻中,有太多震撼人心、触碰灵魂的时刻。善友教授说:今天我们基本上都在时间的水平线上奔跑,追求更多、更快。但几乎没有...

2022年2月27日,厦门,3天的李善友开年大课结束了。在这场“以爱之名”的生命意义探寻中,有太多震撼人心、触碰灵魂的时刻。善友教授说:今天我们基本上都在时间的水平线上奔跑,追求更多、更快。但几乎没有人告诉你,真正的力量不在未来,而在当下。我们以前一直认为最重要的是高三,认为考上好大学就幸福了;但上大学后发现,大城市如此繁华,但没钱,认为工作赚钱了就会幸福;工作后却遇到一个糟糕的老板,觉得当了老板,能掌控自己的命运,就会幸福了;所以就去创业……未来的本质是站在当下对未来的投射。时间的箭头永远指向未来,如果我们把未来当做“一”,就永远无法享受人生。每个人本质上都像是一头驴——主人为了让驴拉磨,在它前面放一个胡萝卜,驴拼命追胡萝卜,不断转向,却永远都追不上。不要再去赶时间,不要去追逐未来,不要再活得像那头驴一样,停下来,欣赏一下此时此地此刻,一次只做一件事。一生悬命,一生只做一件事。我们总是乞求别人给我们带来光,其实那个光就是我们自己,但我们在我们自己之间树立了很多屏障。2022年,我们的内心需要击碎这种屏障,让我们走进“理念世界”。

1、意义危机

这是第三年了,疫情让我们的生活、事业发生了根本性改变,很多事情再也回不去了。整个创业的逻辑、目标和以前相比都发生了重大的变化:是否一定以增长为唯一的KPI?是否IPO是我们唯一的终点?是否财富和成就真的是我们的最终目标?这是每一个创业者都会反思的问题。我们经常处于眼前的苟且和远方的诗的二元对立里,怀疑我们此时此刻正在做的事情有什么意义?这总是令我们陷入焦虑。我非常尊敬的90多岁的历史学家许倬云老先生说,现在全世界都处于一个意义危机的时代。人找不到目的,也找不到人生的意义。我们原以为当生活条件变好了,有事业、有家庭、有各种便捷的高科技的时候我们就会快乐。但突然全世界几乎同时发现,当我们获得生活的富足之后,必须借由某种虚无缥渺的东西才能活下去,那个东西叫做“意义”。我讲的这门课叫《理念世界》。“理念世界”来自于柏拉图,他曾经对世界做过一个这样的隐喻:我们都活在洞穴里,以为眼前的世界是真实的,其实只是身后的光照在墙壁上产生的,只有从洞穴里爬出来,直接沐浴在阳光之下,才会来到一个真实的世界。柏拉图将这个隐喻称为理念世界。先贤用这个词描述一种无法用语言表达的超越性的境界,我则借先贤的智慧来命名了我讲的这门课。《理念世界》这门课就像光一样把我照醒。如果没有它,我可能还在洞穴内不停地努力和挣扎。正如《人类群星闪耀时》中,作曲家亨德尔评价自己的作品《弥塞亚》时说:“我自己曾是一个病人,是这部作品治愈了我;我也曾身陷囹圄,是这部作品解救了我。”亨德尔通过创作作品治愈自己,我也希望通过这门课跟大家一起来探索生命的意义,来治愈我自己。

第三个故事:不朽的天才米开朗基罗

米开朗基罗,文艺复兴三杰之一,他是雕刻家、画家,还是一位伟大的建筑家。米开朗基罗的一生充满了痛苦,雕塑艺术家罗丹这样评价他:“他所有的雕塑品都充满痛苦,仿佛想从石头禁锢中解脱。”他一生过得极其清贫,住最差的房子,穿最破的衣服,吃最差的食物,睡最短的觉,他赚了很多钱,自己一分也不花,像一个苦行僧一样,只执着于对艺术的追求。米开朗基罗三四岁时就喜欢敲石头,13岁学画,14岁时来到美第奇创办的艺术学院里学雕刻。老雕刻家一看米开朗基罗就知道他是一个天才,但教育方法很特别。第一年的时候,他不允许米开朗基罗碰石头,每天只是画素描,画完素描之后,如果不满意,就让米开朗基罗重新画,反复画。其他学徒都开始学雕刻并且有所成就了,但他还是不允许米开朗基罗学雕刻。米开朗基罗非常愤怒,但还是照做了。一年以后,美第奇突然接见了米开朗基罗。美第奇拿出了一沓米开朗基罗一年里画过的素描,米开朗基罗非常惊讶,老师不是之前都已经把素描都扔掉了吗?美第奇说了一句非常让人感动的话,穿越时空的感动。他说,我们知道你是一个雕刻的天才,但我们不知道你的心性是否能驾驭你的天才,所以过去一年其实我们在观察,也在磨炼你的心性。从此以后,美第奇像培养儿子一样,把米开朗基罗留在了宫里,让老雕刻家把他作为关门弟子去教他,让柏拉图学园里的四大著名学者教他希腊哲学、经典艺术。教皇责令他为西斯廷教堂画穹顶壁画。西斯廷教堂穹顶的面积大约有两个篮球场那么大,原本需要一个团队,6个月的时间才能完成。然而,米开朗基罗放弃了团队,选择自己一个人,用了四五年的时间才完成全部作品。由于他需要长期仰着脖子来画画,导致他的整个脊椎都是变形的。教皇看到这幅作品之后,发自内心地赞叹艺术的伟大,说如果有来生,宁可不做教皇,也要做艺术家。如今,那位教皇早已不在,美第奇家族也消失了,佛罗伦萨也没了往日的辉煌,可是米开朗基罗的作品还在,他遗留的艺术还在,他的故事还在。其创作的《大卫》《创世纪》等,已成为穿越时空的伟大杰作。电影《寻梦环游记》里有这样一句话,人的死亡要经过两次,第一次是肉体死亡,第二次是所有记得我的人都离世了。当这个世界关于我的记忆消失时,我就真正的死亡了。米开朗基罗说,我要创造一幅不朽的作品,即使我不在了,还有我的作品在世上闪闪发光,如果我的作品在这个世上是不朽的,相当于我本人在世上一直存在。注入生命,从而浇灌出来的作品,才能是不朽的。我们从米开朗基罗的故事里再次看到了这样的句式:一个人的人生意义并不是虚无飘渺地去追随,而是从自己有限的人生里创造了无限的作品,在这个过程中抵达某种境界,成为自己,找到意义。三位艺术家都在经由创造灵魂级美好作品的过程中,发现了真正的自己,然后跟真正的意义合一,击穿这个作品,产生超越现实的价值感,这样的价值感甚至超越了作品本身。用爱创造灵魂级美好作品,对内成为真正的自己,对外共创一个更加美好的世界。我想这可能就是人之为人的意义。每个人都有自己的方式来创造,我称之为X。X其实就是你所做的一件事。找到一个X,倾尽一生去击穿这个X,创造出自己的美好作品。作品有深浅,角色无高低,任何角色的人,都有创作美好作品的DNA。X可以是《弓和禅》中的“弓”;可以是《心灵奇旅》中的“钢琴”;可以是寿司之神手中的“寿司”;可以是草间弥生的“波点”……早一点笃定地找到自己的X,即使它像针尖一样小都没关系。因为你的一生将要用大量的时间聚焦你的意识与能量来击穿它,这就是人生最简洁、最美好的范式。3、作品有深浅 ,角色无高低自己是自己的领队,自己是自己的教练,自己是自己的司机,自己是自己的助理,自己是自己的一切。这是一个普通人把生活和事业合成一体的形象,这是张嘉豪一个人的冬奥梦。看他的故事,我心里特别感慨,我很少在我的生命中见到这么纯粹的人。一个26岁的年轻人,心里还纯粹得像孩子一样,滑雪就是因为好玩。有些滑雪运动员参加这个项目是为了拿成绩、拿奖牌,而非专业运动员张嘉豪是从玩开始,他说“滑雪本身就是目的,玩本身就是目的”。但结果是什么呢?2021年11月10日,张嘉豪因动作失误未能进入洲际杯荷兰站决赛。这也意味着他将无缘世界杯,提前结束自己的冬奥会征程。这并不是艰苦付出后,扬眉吐气的那种故事,但这也绝不是什么悲情、痛苦的故事。他17岁才开始练习滑雪,2015年中国获得冬奥会举办权的时候,他下定决心参加冬奥会。在冲刺这个目标的过程中,他单枪匹马开启了征程。在过去两年间,顶着疫情,独自前往世界各地参加比赛,攒积分,刷排名,梦想和世界各国国家队选手们一起站在北京冬奥会的舞台上。

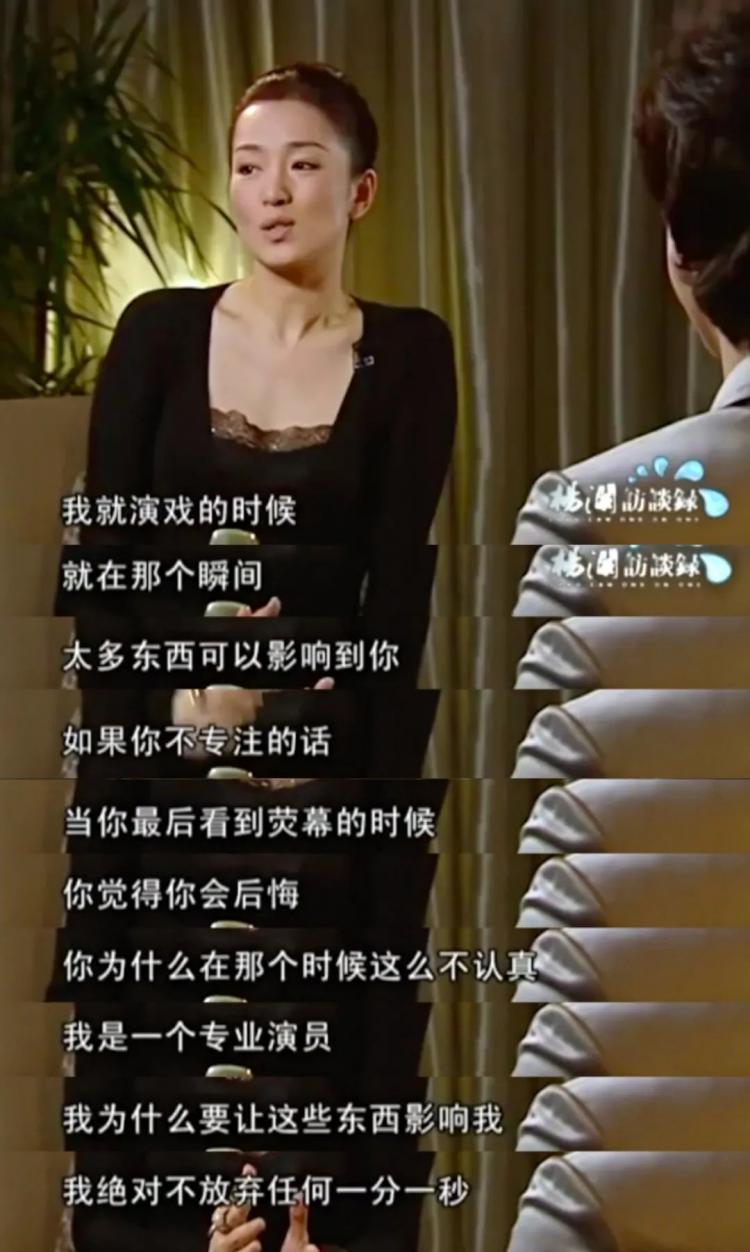

灵感流淌的秘密

4、美好作品是怎么来的?

伟大的作品都是用直觉创作出来的。《弓与禅》中,有一段篇幅是关于绘画之道的,说画家的灵感是像泉水一样涌现出来。头脑里刚浮现某种意向,手里的笔已经把意向捕捉下来。绘画完成后,画家自己也不知道,到底是手把画画出来的,还是头脑把它创造出来的。日本著名的画家草间弥生,曾在视频中讲述自己的创作状态,草间弥生说:“当我面对画布的时候,头脑中一片空白,各种灵感都会随时涌现,我就任由双手去画。”

5、《弓与禅》

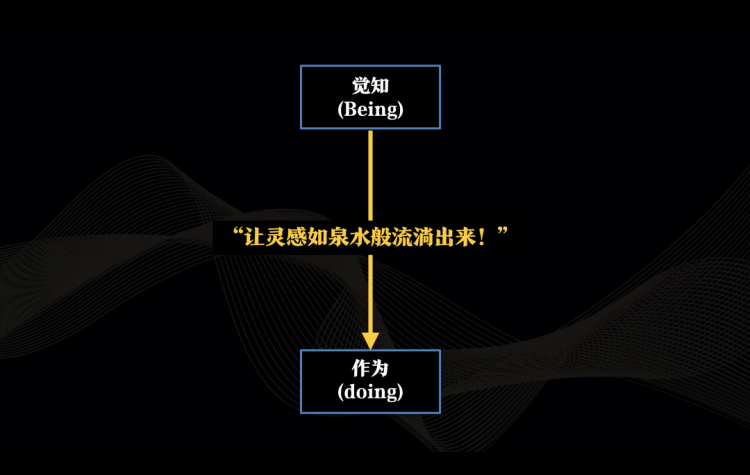

《弓与禅》这本书对我的帮助极大,2000年我看完这本书后,对人生意义的追寻有了一个阶段性的结束,我定下了自己一生的志向——以课入道。《弓与禅》为什么有这么大的力量?德国哲学家奥根·赫里格尔1924年来到日本,他在一所大学教了5年的哲学,并且经由射箭这项活动了解到禅的精髓。其实赫里格尔早已是“神枪手”,但来到日本之后,他花了很长的一段时间才体会到何为射箭,体会到射箭不以命中红心为目的的道理。《弓与禅》一书记述了东西文化相遇时所激发的火花。这本书描写的故事是个隐喻。我们当然认为射箭的目的是正中靶心十环,就像我们在人生当中,认为目标是第一重要的。而这个故事最难讲的、最微妙之处,就是不要以目标为中心,目标只是结果。当我们把做的事情本身作为目的,而不是当作为了完成某个目标的工具之时,时间就消失了,我们会进到没有时间、没有空间的境界里去。这就是《弓与禅》的要义。请注意,作者本人是大学哲学教授,是一个研究康德严谨哲学的西方人,这本书绝非盲目无知的人写就。赫里格尔虽然学习哲学,但从小对东方神秘主义非常感兴趣,得到在日本大学教哲学的机会,认为有机会接触到东方文化,便前往日本。他后来认识了阿波研造——日本当时非常有名的弓道大师。赫里格尔找了很多关于阿波研造的资料,发现阿波研造本人并没有直接跟禅师学过禅,最后到达极高的境界,完全是通过射箭来实现的。他的文章里,有一段非常传神的文字:阿波研造大师是一位百发百中的神箭手。1920年,在他不惑之年的某一个深夜,当他独自一人在演习厅面对靶子射箭的时候,突然产生了悟境:随着自我消失的念头掠过脑际,他听见一种神秘的声音回荡在虚空中,那弓弦嗡嗡声以及箭穿靶子的声音是那么清晰、响亮、强劲,是他过去不曾听见过的,在那一瞬间,他的自我融入到无边的虚空,化为无数的尘埃……经历了这次“大爆炸”般的神秘体验,阿波研造开创了大射道教流派,以“一射绝命”为宗旨,主张通过弓术来求道:“弓道并非技术。当你射穿自己的心时,就能达到佛陀的境地。”这本书读起来很容易,大概1小时就能读完,文字很优美,但如果我们想真正想理解这本书却没那么容易。这本书其实探讨了思维的二元对立,与更高的觉性意识的一元性之间的关系,很难直接用语言描述清楚。在日常生活中,大家习惯用二元性的思维结构,无法突破。只有达到更高的一种意识状态时,才能突破这种二元性的矛盾,我想这是这本书真正想表达的内涵。书中讲了三个矛盾,第一个矛盾是拉弓,2米长的弓,箭是1米,全身力气使满才能拉开。而老师的要求是把弓拉满,但毫不用力。这简直说的不是人话,把弓拉满,但全身肌肉都是松驰的,除了手上的力气之外,身上什么力气都不用,连肩膀、胳膊的力气都不用。请各位用人类思维思考一下,这是根本不可能做到的,这是一种思维的二元性,是第一个矛盾。第二个矛盾,射箭的瞄准。我们射箭当然是为了射中靶心,而在弓道里,瞄准是一大忌,射箭不允许瞄准目标,你只能专注当下,专注内心。这又是一个重大的二元对立,目标和当下的二元对立。我们现代人很难理解,我们射箭当然要射中目标,就像我们每天每时每刻做的事情一样,如果离开了目标,你还知道怎么做吗?包括我在内,估计99%的人如果突然失去了人生目标,都会感觉人生毫无意义。而这本书里的一大悖论就是不许有目标,有目标就会偏离大道,难以理解。第三个矛盾,放箭,也非常难。通常,如果我们想把箭射得准一点,需要拉满弓,手上就要特别用力,放出来的时候,手要一点一点放开。可是一点一点放开的时候,就需要把所有注意力集中在放箭这件事上。换句话说,就是在我思维最饱满的时候把箭射出去,我想这是我们人类射箭的状态。大师说,不,在你毫无思维的时候,让箭自己射出去。这又是一件人类思维难以理解的事情。哲学家心想,老师你得告诉我这个道理是什么,箭怎么可能自己射出去?这跟我们今天的困境是一样的,你必须知道事情的道理,才能做事。赫里格尔写道,“把弓拉满,等待箭自己射出的时刻,令我疲惫不堪,无法忍受,我依旧停留在不得不靠刻意努力才能完成放箭。”“不知道怎么回事,我越瞄准靶心,越努力,越做不到老师要求的状态,我快把自己困死在这里了。”老师说:“你越是执着于射中靶心的目标,你越不会成功地将箭放出。你过分执着的意志,反而是你最大的阻碍。只要你认为只有靠自己的努力,事情才会发生,你的手就不会像婴儿那样自动脱开,箭也不会像熟透的水果一样自然落下。”这句话对我的刺激是极大的,我的一生全靠勤奋和努力,我认为身后无人支撑,我只有靠自己的努力和勤奋才能完成一个又一个目标。但在这本书里,老师告诉我们:你的努力和勤奋恰恰是你做不好这件事情的原因。如果你去深刻思考这句话,它几乎击毁了我们的世界观。越勤奋越努力,越为了完成某个目标而奋斗,你越实现不了这件事,你完全被卡在一个极大的二元对立的困境中。后来,哲学家被逼急了,他说:“老师,如果我不去放箭,箭怎么会射出去呢?”老师说:“它”自己会射出去。这时候出现了一个奇怪的字“它”,很显然哲学家没有理解这个字。他又问:你说我已经没有我了,我怎么等待某一个时刻把箭射出去?老师说:“它”会在张力的最高点等待。他突然意识到老师嘴里“它”是有所指的,好像真的有一个“它”存在,于是他就问老师您说:“它”是谁?“它”是什么?“它”在哪?于是得到了禅宗的经典回答:时候到了你自然就会知道。这种神秘主义色彩的文化把哲学家彻底激怒了,他说:老师,那您闭着眼睛也能射中靶心吧!老师看了看哲学家,好长时间没说话。最后拍了拍哲学家说,半夜3点到这儿来。晚上,道场里面人都走了,只有哲学家和弓道大师在喝茶。在两个小时的茶道时间里,两个人一句对话都没有。喝完茶后,老师让哲学家在对面的靶子前,大概有50米或100米的位置,点上一支蜡烛,把所有的灯都熄灭。随后,老师射出第一箭,听声音,就知道这一箭一定射中了靶心。老师“啪”地又射中第二箭,那一箭的声音非常奇怪。把灯打开,哲学家看到靶子那一刻,所有的傲慢,所有对理性世界逻辑的追寻,完全被摧毁了。第一箭射中靶心,第二箭又射中了第一箭,并从第一箭中间穿过去。老师问他说:第一箭你有可能认为是我对这个地方太熟了,第二箭怎么解释?老师说:这根本不是我射的,是“它”射的。哲学家这时候虽然听不懂,也不敢跟老师计较了,因为他亲眼看到了奇迹。从那以后,他勤勤恳恳、踏踏实实练了6年。终于有一天,射出一箭后,大师打断了他,并郑重地对哲学家鞠了一躬,哲学家赶紧回礼,大师说,不,我不是向你行礼,我是在向“它”行礼,这跟你毫无关系,“它”来了。这本书里创造了一个极其优美的隐喻,就是“它”来了,我想把“它”表达为灵感流淌的状态,而“它”背后的原因是人类超越思维,进到一个更高的意识状态,我们称它为“觉性意识”。通常我们认为,大脑思维是我们唯一的用智方式。其实在思维之上,有一种更高级的意识:觉知。觉知的用智方式之一是灵感。

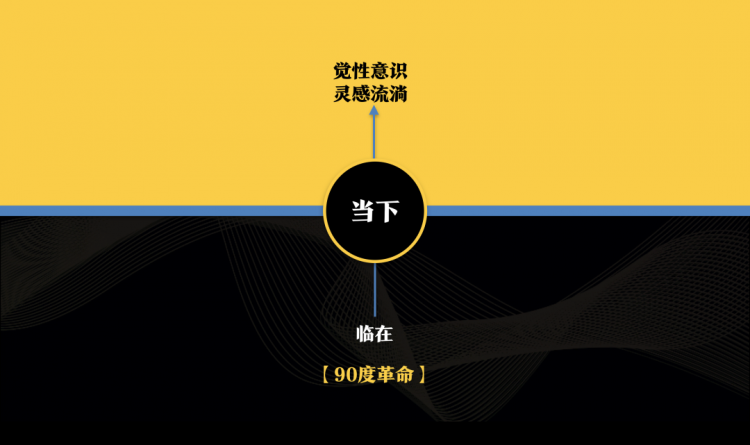

6、临在当下

临在当下是灵感流淌的重要方法论。《当下的力量》这本书里讲,你生命中最重要的关系就是与当下的关系:第一,它是你全部拥有的,而且唯一能够拥有的直接体验。第二,当下是唯一能够带领你超越时间禁锢的切入点。换句话说,当下是唯一可以从时间当中越狱的bug。这样有点抽象,再向大家推荐另外一部我超级喜欢的电影《深夜加油站遇见苏格拉底》,这部电影用戏剧化的方式,展示了什么叫当下。

7、如何临在当下?

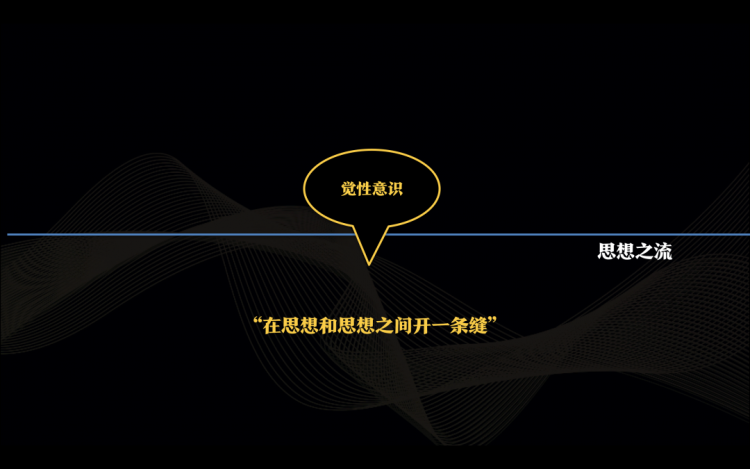

我们一般认为脑海里有思想的时候说明大脑在做功,而没有思想时大脑在发呆。但实际上可能恰恰相反。有人说,脑中的思想和念头是一股一股的,当上一个念头消失,下一个念头没来的时候,脑袋会有一段空白期,或者说缝隙,在缝隙之中会有觉性意识的智慧在流淌。

8、对终极三问的一种假设:生命游戏

埃隆•马斯克在十二三岁的时候就陷入了意义危机。最终《银河系漫游指南》这本书帮他找到了人生意义。在这本书的同名电影里,关于人生宇宙一切问题的答案是什么?电影里超级文明设计出一台计算终极答案的电脑,这台计算机经过了长达750万年的计算,最终给出的答案是“42”,这非常荒谬,这是一个巨大的讽刺。然而,超级计算机说这虽然是终极答案,但却不是终极问题,如果想要得到这个终极问题,就要再制造另一台更大的超级计算机。而真正计算终极问题的电脑实际上是地球,这样每一个人都是这个问题的答案,一种可能性。我们习惯于让他人告诉自己答案,但人生的意义不在于回答问题,而在于提出问题。这本书使马斯克的思考方式产生根本性改变,绝大多数人在99%时间都去忙着找答案。而这本书告诉我们答案毫无意义,重要的是提出问题。于是,马斯克弄清楚了自己生命的意义,他说,“我得出的结论是,我们必须扩大人类意识的范围和规模,从而更好地提出关于答案的问题”。

9、第一问:我是谁?

对于“我是谁”问题,哲学家笛卡尔的回答最为经典。“我不能确定任何事物是否为真,我甚至不能确定我思考的内容是否为真,但至少有一件事的确为真:我正在思考。”思考这个状态一定是真的,否则我怎么会问出“我是谁?”这样的问题。目前较为统一的、公认的观点,就是“我正在思考”。从逻辑上剖析,“我正在思考”这个动作背后,应该有一个主体,是主体在思考。笛卡尔把这个“能够思考的主体”命名为“我”,于是说出那句震撼古今的名言——“我思故我在”。但笛卡尔也遗留了一个重要的问题,就是“思”和“我”的关系。不思考的时候我就不存在了吗?可能恰恰相反,当停止思考的时候,我才成为浩瀚的、无边的、无限的、真正的“我”。所以,基于今天理性思维的极限,“我思故我在”这个结论,很显然存在巨大的bug。首先,思考背后有没有更高级的意识状态?笛卡尔的“我思故我在”有一个隐含假设,就是“我知道我在思考”,那么继续追问:我怎么知道我正在思考呢?在“我知道我在思考”这个句式中,“思考”已经变成了对象,言外之意一定有另外一个更高的意识,意识到了“思考”的存在。这个更高的意识层次是什么?我们称之为“觉知”,我觉知到我正在思考。于是“思考”变成了所知,而“觉知”变成了下边的第一性原理。

10、第二问:世界是什么?

今天科学界对宇宙来源的基本共识是,宇宙起源于137亿年前的奇点大爆炸。尽管没人知道奇点是什么,奇点本身有没有任何信息,但科学家大都相信奇点的存在,否则无法解释世界是怎么来的。科学研究的对象是现象意义上的存在,英文为“existence”,但还有哲学意义上的存在,是本体论哲学,研究的是“本体存在”,是存在之先是什么,英文为“being”。我们一般认为眼见为实的这个世界就是真实的世界,可古希腊人非常奇怪,他们认为眼睛看到的,都是虚假的。有一句谚语叫“只有瞎子,才能看得到世界”,这个流变的世界背后有一个不变的永恒的东西,他们称之为“本体”,并认为“本体”才是真正的世界,而我们眼中的这个世界只是现象世界而已,这就是古希腊著名的本体论哲学。根据柏拉图的“洞穴隐喻”,其实我们每个人都活在“洞穴”里,你以为我们看到的世界是真的,其实只是一个投射的阴影到墙壁上而已,我们只是看到了一个虚假的世界,活在一个封闭的有限的空间里。柏拉图所说的洞穴之外的“理念世界”,这和《道德经》中给出的隐喻几乎是一样的,“道生一、一生二、二生三,三生万物”的那个“道”,“有物混成,先天地生……吾不知其名,字之曰道。”我们对奇点并不了解,但大家几乎都相信奇点的存在。在宇宙形成之前的状态称之为奇点,奇点大爆炸形成了宇宙。根本没有办法用任何信息来描述奇点,但人类探测出了宙微波背景辐射,它的发现被认为是一个检测大爆炸宇宙模型的里程碑。奇点大爆炸之后有了这个世界,我们可以称之为一,而这个世界是不停分化的,从一分化为多,再从多分化为更多。宇宙大爆炸之前没有时间,是永恒的,没有空间,是无限的。在大爆炸之后,有了宇宙,也有了时间、空间。那么问题来了,没有时间、没有空间时候的状态是什么?我们无法描述,但这种状态与本体有一致性,本体没有时间,没有空间。讲到这里,我们或许可以将宇宙的本体称为Being。11、第三问:我和世界的关系是什么?

接下来我们要讲第三个问题,我和世界到底是什么关系?分形机制能帮助我们解释我和宇宙的关系。我们用英文单词Being来称呼宇宙的本体,也用Being来称呼我的本我。宇宙的本体和我的本我,是同一个词。当我们向内看到自己的本我时,整个宇宙在我们之内,即我是无限宇宙的全息分形。正所谓“一花一世界,一叶一菩提”,从一个微小的“我”切入进去,就是整个宇宙。如果我是无限宇宙的全息分形,言外之意,我和无限宇宙具有同构性、自相似性,那我的本质是什么?一本书中有句话:“如果你是‘一’的分形,你是‘一’的全息代理人,你必定也是一个创造者。”我们每一个人都是一个具体而微的创造者,这是人之为人最本质的特征。创造者,这个隐喻的分量是极重的。人人都是创造者,一个具体而微、全息分形的创造者。在某一刻,当你把创造者的角色跟你的灵魂印在一起的时候,我相信你的人生会发生翻天覆地的变化。12、生命游戏假设的三关

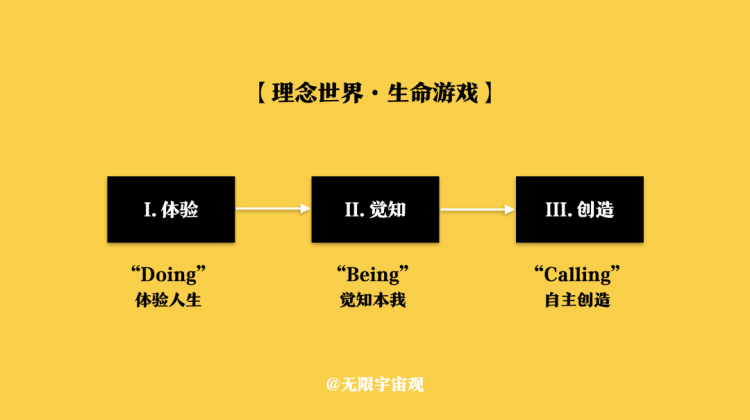

如果生命是一场游戏,那么对应于上面三个终极问题,我认为生命游戏可以分为三个关卡:第一关,人来到游戏世界中的意义是体验式学习,用Doing表示。第二关,是要通过玩游戏来回忆起“我是谁”,我称它为生命目的,觉知本我,用Being表示。第三关,当知道我是谁之后,就会产生灵魂使命,我称它为Calling,自主创造。

Doing--临在当下,体验生命

我们来到世间,会对生命赋予某些概念、角色、意义、标签、面具等,一层一层地把生命覆盖。请大家切记,这些根本不是目的,借由体验它们跟生命直接产生连接才是目的。电影《心灵奇旅》中包含着一个重要的隐喻:火花。22号一直在寻找他的火花,他以为火花是某个目标或者天赋,甚至是使命。但所谓的火花,就是你学会“live every minute”,活在当下,体验生命。而主角乔伊一生的理想是希望自己有机会去参加一个爵士乐表演,他认为如果能参加一次爵士乐表演,自己的人生将从此不同,可结果在实现的那一刻呢?他完全没有那种目标实现了的幸福和快乐。电影中还有这样一个情节,一条小鱼对大鱼说“我想去大海”,大鱼反问“你不是就在海里吗?”。小鱼说“这只是‘水’而已”,大鱼回答“这就是大海啊”。“当下”之难不在于它多么远,而在于它太简单,我们不信。人们常常犯的一个错误是,我们一直活在水平线时间上的目标里,经常以为只要实现某个目标,就会快活幸福,实现了人生意义。但即使完成一个极大的人生目标,也会发现其实毫无意义。对于这一点我们在《心灵奇旅》中深有体会,目标不能带来幸福,当下才能带来幸福。所以,体验本身就是人生意义。Being--在生命游戏里觉知自我

《心灵奇旅》中让我们看到了迷失的灵魂,一个黑黢黢的大团如同一块阴影,机械地嘟哝着“做单交易,做单交易。”他是一名证券交易员,但他在这个角色中彻底迷失,成了行尸走肉。

Calling--人人都是创造者

游戏的第三关是创造。当知道我是谁之后,我就有能力“阅读”灵魂使命,我从被动地玩别人的游戏,转变为自主地创造新的游戏,这不是和创业者的感觉一样吗?干嘛玩别人的游戏?给自己设计一款游戏,成为“迷你创造者”,这是人生的最高境界。在柏拉图的洞穴隐喻中提到,人会走出洞穴,那人走出洞穴之后会干什么呢?奇怪的是他会回到洞穴。对这个有趣问题最好的回答还是来自电影《失控玩家》,其中的游戏“自由城”是一款隐藏了自进化算法的游戏。非游戏角色盖在看到女主人公后,内心产生了巨大的共鸣,他想起“我是谁?”而醒过来了,那么他会做什么?会继续进行别人给他的游戏吗?答案是在游戏当中创造新游戏。此前的“自由城”游戏,由于巨大的熵增定律,是一个注定会走向毁灭的游戏,人们在其中体验的是恐惧、嫉妒、仇恨、伤害等负面情绪。而当人从这个游戏中醒过来时,可以有两个选择。第一个是离开这个游戏,另外一个是在游戏当中重新创造一个游戏,用正面情绪来帮助他人和自己感受更好的情绪,如喜悦、快乐、爱。我甚至认为这是英雄的选择。当我找到灵魂使命,当我创造出新的体验,即便我活在一个虚拟的世界里,这个世界可能是虚假的,但这个体验却是真实的。创造就是所谓的灵魂使命。一个人最大的悲哀是在游戏结束的时候还没有打开灵魂使命的信封,一个每个人都有的信封。

使命终将降临

13、羽生结弦的“血色魅影”讲了这么多商业上的案例,接下来我想给大家另外一种启发。我想讲一个今年冬奥会上没有赢得金牌,但给我们带来巨大精神力量的一个人,“孤勇者”——羽生结弦。第一次听到这个名字,是从央视解说陈滢的口中听到的。每次解说羽生结弦的时候,陈滢总是用优美的词汇形容他:“容颜如玉,身姿如松,翩若惊鸿,矫若游龙。”“他让我想起了一句话——命运,对勇士低语:你无法抵御风暴。勇士低声回应:我就是风暴……”“幸得识卿桃花面,从此阡陌多暖春。”羽生结弦认为自己为花滑而生。羽生结弦是一位与众不同的运动员,从运动成绩上来讲,他是2014年获得冬奥会男子花滑冠军,这是该项目获得冠军的第一位亚洲人;2018年蝉联,是66年来第一位蝉联冠军。在他的滑冰生涯里19次打破世界纪录,是大满贯选手。冠军曾是他的目标,但拿到两届冬奥会金牌之后,他的生命实现了巨大的超越,他开始从对外的追逐回归到对内心梦想的追逐。支撑他留在冰场上,最大的,或者说唯一的动力,是跳出一种人类在正式赛场上还从来没有跳出的动作“4A跳”。什么是4A跳?选手需要在腾空到近80公分的高度,滞空0.7秒以内完成4周半的高速旋转,跳下来时跟特别硬的冰面相撞击的力量,是体重的8倍。4A跳的难度有多大?有人评价说,它可能相当于马拉松跑进2个小时之内;相当于百米跑进9秒50,这都是人类这种生物无法到达的极限之处。羽生结弦说:“如果大家都说只有我才能完成这个想象中的动作的话,我想,去完成它就是我的使命吧。”他说:“有了4A,我才能生机勃勃地活着,4A是我作为花滑运动员赌上人生的最后的梦想”。“每一次我的身体都重重摔在冰面上,仿佛是死亡跳跃,我是带着自己说不定哪次就会摔出脑震荡,然后死掉的心理准备在训练的”。“我的命是为了4A跳,我用我的生命去搏4A跳都值得”。他为什么这么执迷呢?我非常不理解。我看了羽生结弦的比赛视频、采访视频、纪录片,看了他的两本传记,他追逐4A这件事打动了我,好像我也获得了某种巨大的感同身受的力量。2021年12月26日,这是羽生结弦解释的最清晰的一次,他讲自己为什么执着于4A:“从某种意义上,迄今为止人类所建立起来的像壁障一样的东西,我认为就是4A,我想跨越这座壁障,4A就是我们花样滑冰选手的极限之壁,我想要创造那个超越极限的一章。”作为成功的花滑运动员,他完全可以放下追逐4A,去做更多事情。但他却要在职业生涯最后的时间里,去完成即使在巅峰期都无法完成的动作。请问个体超越人类极限,对人类有没有意义?如果我不做,它就不会发生;如果我做到了,就相当于人类都做到了。举个例子:一英里跑,曾经有一个公认的人类极限速度是4分钟,没有谁能在4分钟之内跑进一英里,这也曾被认为是人类身体的极限。1954年,英国大学生班尼斯特,在一次比赛当中居然跑进了4分钟,到今天大家也不知道他是如何做到的。但接下来奇迹发生了,一个月之内,就有运动员又跑进了4分钟,当年有十几个运动员跑进了4分钟。人类总会被一些无形的屏障给挡住,很多屏障都是自我设限,一旦有一个人能够跨过,整个人类都会跨进新的篇章。

14、什么是灵魂使命?

讲到这里,我尝试给使命下一个论断:使命,不是我脑子里的使命,而是我灵魂里的使命。人生为某一件大事而来。你要理解你最终的使命,就是给这个世界奉献一份独一无二的“伟大礼物”,它比生命还重要。只有你能够带来这种担当。这个担当根本就不是为了帮助世界,也不是别人推着你,不是责任。就是我愿意,谁也绑架不了你。你活得多么潇洒!它是你内在的某个东西的外露。马斯克很小的时候就开始思考自己的人生使命,到了大学的时候,他就列出了一个人生清单:互联网;可再生能源;太空探索……我们后来看到的PayPal、Tesla、Space X等他完成的一项项事业突破,完全是人生使命的载体而已,最神奇的是,他都做到了。他以使命为起点,使命自始至终陪伴着他创业的整个历程。可以说,他为人类做了两件大事:1,因为有了特斯拉,人类可再生能源这件事提前了10年。2,如果没有SpaceX,人类太空探索的脚步将停下来。马斯克的例子告诉我们,如果早一点找到自己的灵魂使命,可以更好地把我们的事业施展出来,去践行我们的灵魂使命。既然使命如此美好,我们怎么知道自己的使命是什么呢?这里总是存在着很多误区,有必要重新认识使命这个概念。商业世界,我们普遍认为使命是mission,但这是就角色层面(human)而言的,它是对未来的一个目标,这样状态下的人毫无疑问活在时间轴上。大多数公司把使命错认成了目标——比如公司要活100年,使命不是目标。大多数企业找公司使命的时候,先把自己封闭到郊区,头脑风暴,写几个关键词列出来让大家投票,投票选出的关键词就定为使命了。我们以为使命是完成某个目标之后的一个状态。事实并不如此,使命不是终点,使命是现在,使命是起点,使命一直都在这。它是你的内在表达,努力找出来,激活它,找到它的频率,并与之同频共振。15、如何找到使命?清楚使命是什么之后,接下来是一个很现实的问题:如何找到使命?通过他人找到使命的例子,我们可以发现,找到使命的方法有两个:第一种方法:“等信号”这透露出一个巨大的信息,TA一直在给你打电话、发电报,一直在给你传送着种种信号。《爱、死亡和机器人》里面有一集讲了《齐马的蓝》,画家齐马创作时画布上莫名其妙出现了一个元素——蓝色。为什么会出现这个元素,他也无从得知。但是他坚定地捕捉住当下这个元素,听从这个“信号”,将自己绘画的主题慢慢向其靠拢,并且一直遵循这个颜色去寻找宇宙的真相。结果颜色这个信号最终也把他带回了自己的家,这样一个隐喻从使命角度去理解,不难发现:使命是TA给我的Calling!

第二种方法:击穿一件事,使命就来了

《新世界》中有这样的阐述:享受你工作的同时,将全部身心投入到创造中去,突然有一天就知道自己的使命是什么了,不仅脑子知道,连身体的每一个细胞都确定我此生为何而来,通常与正在做的事情,或喜欢的事情有关,但规模要宏大很多。“他们只是单纯地从事他们喜欢的事情,有时几年时间,甚至十几年时间之内,他们的影响非常小,突然之间,或者逐渐地一股创造性能量流入他们的作为,然后他们的作为会扩展到他们自己都无法想象的地步。”冥冥中有个力量引导着我们,其实这就是使命,我们完全可以透过我们所做的事情去体会其背后的力量是什么,把它拈出来。我举一个现实世界的著名案例,纳德拉如何击穿并刷新微软的使命。众所周知,比尔·盖茨当年给微软定的使命是每个家庭每个办公桌都有一台个人电脑,纳德拉用第一性原理去追问,盖茨为什么要做个人电脑,背后的精神是什么?盖茨为什么要让每个家庭、每张办公桌都有一台个人电脑。答案是,电脑能给人类赋能,帮助人类,所以他找到了微软的初心。这个追问价值万金,让微软重现昔日辉煌。“我们必须重新发现微软的灵魂,即我们独一无二的核心, 我们必须拥抱只有微软才能带给世界的东西,提高生产力的平台。”——萨蒂亚·纳德拉这个思考太棒了!请牢牢记住这个句式:因为我的存在,这个世界会有什么不同?假如没有了我,这个世界会有什么损失?可以用这个句式来找你自己的使命。人类群星闪耀,我相信每个人来到世间,都是带着使命的,我相信每个人都是创造者。《人类群星闪耀时》最棒的表述,就是这一句:一个人最大的幸福莫过于在人生的中途富有创造力的壮年,发现自己此生的使命。

以爱之名

16、共同创造的驱动力是什么?爱和恐惧

用爱创造一件灵魂级美好作品,对内成为真正的自己,对外共创一个更加美好的世界,这就是我此生的使命和意义。在第三阶段,共同创造的形态是什么样的?很难用语言来表达,但我觉得类似于同频共振。共同创造的过程叫同频共振,在同一个使命场,大家在一起把频率调齐,然后击穿一件事情,这就是创造的秘密。关于这个秘密,情绪是关键的反馈信号。我曾长时间厌恶情绪,认为情绪是需要掌控,或者消除掉的低级的东西。最近我才意识到,生命给我们迭代反馈信息的居然就是情绪。我们的生命体验完全是由情绪决定的,它是我们最大的创造工具。当我们处于消极情绪时,我们创造跟生命的分离;当我们处于积极情绪时,我们创造跟生命的合一。驱动我们创造的最常见的情绪是恐惧。包括我自己在内,我们绝大多数人的工作动力,归根结底都是因为恐惧而要证明自己的心理来驱动的。恐惧是一种非常强的情绪能量,可以帮助我们创造。每次创造出什么以后,恐惧会引导我们创造更大的成就,这样才能快乐。实际上,这太痛苦了。在恐惧的驱动下,只要我们活在世上,就不得不做一些事情。当我们不得不做一些事情的时候,其实我们是受害者。我们何须这么为难自己呢?人人都有恐惧,只要你活在文明社会里,你就会被驱使着前行,就会有恐惧。假如你有恐惧,首先要饶过自己,有恐惧不是值得羞愧的事情,面对它就好了。一路走下去,一定会遭遇至暗时刻,没有经历过的不足以称为人生,这就是上天给我们的一道考题,可能是最后一道。恐惧并不是坏事,只有经历过恐惧之后,你才能对他人有真正的同理心。除了恐惧,还有另外一种可以驱动我们创造的情绪——爱。用爱来创造,于己、于人、于世界都是一种更好的创造方式。爱是一种最恢弘、最无私的创造力工具。以前我们想当然地以为爱就是男女之爱、父母之爱、朋友之爱。用爱创造必须有两个步骤,第一步是释放恐惧,如果不能释放恐惧,爱就不能流淌出来。许多人的心外边都包裹着一层层的壳,来保护自己。为什么保护自己?因为恐惧。恐惧就像乌云,爱就像太阳,如果不让乌云散开,太阳就无法照射下来。第二步,是让爱自然流动,爱的流动和表达是创造的最佳方式。17、什么是爱?

特蕾莎修女是阿尔巴尼亚人。她21岁开始做修女,被派到遥远的印度加尔各答的一所修道院里当老师。1946年9月10日,36岁的特蕾莎接到了使命召唤,去贫民窟里帮助最贫穷的人。这是特蕾莎一生中最重要的转折点。她身无分文,但她带着极大的笃定和热忱完成了这项事业,而且超乎想象。她创办了“仁爱传教修女会”,到今天为止,这一组织还在蓬勃发展着。1979年,特蕾莎修女获得了诺贝尔和平奖,她被认为是百年来诺贝尔奖得主里最受尊重的三个人之一,另两位分别是马丁·路德·金和爱因斯坦。特蕾莎的传记里有这样一段情节,她去找加尔各答卫生局的官员,想搭建一处垂死者救助中心,卫生局的官员非常不理解。当时印度正在发生暴乱,特蕾莎身边只有12个修女,连她们自己都居无定所,却和政府官员说,我要救助所有垂死的人。政府官员质疑说,这里有上百万人,你们救得过来吗?你们有钱吗?你们有这个能力吗?特蕾莎是怎么回答的?她说,哪有100万人?只有眼前这一个人。只有眼前这一个人,你好好体会一下这个感觉。很多创业的朋友,一开始有特别好的初心,走着走着听人家说要有使命和价值观。于是,动不动就要帮助几千万人,几亿人。最后被那个数字绑架了,使命变成了一个目标,眼里根本没有人,只有那个数字。创业者的初心,最后被异化了。特蕾莎说:“一个人是如此重要,如此不可轻看,不能小看……无论什么时候,当我们与世界相遇时,我们遇到的都将是一个人,那个人或这个人。总之是具体的人,而不会是抽象的人。因此,我们也只有通过爱具体的人,才能真爱人类。”特蕾莎照顾的人大都浑身溃烂,身上长满了恶疮和肿瘤,身上臭不可闻,甚至长满了蛀虫,爬满了蚂蚁……想象这样的一个人,让你去给他洗澡,你愿意吗?接受不了对不对?电影里有一个记者,跟了她几十年,唯独这件事情受不了。这是正常人的表现。记者最后要走了,说我一辈子没干这件事,临走之前要干一次。于是,他走进房间去照顾一个垂死者,结果根本受不了,出来哇哇大吐。她和特蕾莎说,这件事,给我100万我也不干。特蕾莎轻轻一笑,说给我100万,我也不干。那么,特蕾莎是靠什么做到的呢?我想借特蕾莎的故事,来探讨一个问题:什么是爱?我想这个问题太大了。几千年来人类都在谈论爱这个话题,但在商业课堂上谈“爱”,还是蛮奇特的一件事情。我无法对爱的形式给出一个具体的定义,但是我觉得某一个动作在我看来就是爱的最基础的表达。我们都以为给太太买个包,就是爱她,给老公买辆车,就是爱他,送孩子一个玩具就是爱他。我理解的爱非常素朴,给予注意力,就是爱。注意力是非常普通的词汇,却具有极为重要的行为上的意义。《新世界》里有这样一句话,不论你在工作场所或者任何其他场所与人相见的时候,请把所有的注意力给到他。如此一来,你在那里就不仅仅是一个人,而是一个觉知的场域。此时你们之间形成的场域,比你们谈的任何内容都重要。当你不知道什么是爱的时候,我给你一个最具体的建议,当跟他在一起的时候,把全部注意力给到他。仔细想一想,你回到家的时候,跟孩子在一起了吗?你逗他的时候是否把他当成了玩具,一会儿就玩烦了。你心里想着,还有一个电话客户在等着我,心里跟猫抓一样。孩子一定是知道的。当你跟他在一起,全部注意力在这的时候,你们之间会有一个频率场,那个场是心和心之间的沟通,他会知道。这就是爱,非常简单,不是任何概念,是和他在一起,互相倾听,眼睛对着眼睛,心对心。当我们谈论爱的时候,有一个特别大的误区,我们总是抽象地谈爱,每个人都显得无比有爱心。但爱其实是行动的爱,具体的爱。换句话说,爱是在行动和具体行为当中流动的,当我们赋予它概念、抽象化地理解它时,那只是概念而已。爱一个人比爱整个人类重要,爱一个人是具体的,爱整个人类是抽象的。无论什么时候,眼前只有一个人,临在当下。爱的误区之二,我们鄙视小爱,认为大爱是伟大的,小爱是爱自己,爱家人,太自私了,我们永远不敢跟别人表达出爱自己。爱是有次第的,要先爱自己,不管不顾地爱自己,先给予自己无限的爱,爱原原本本、完完全全的自己。自爱的门槛是自我接纳,无论如何都要选择接受自己,这件事情是基础,爱自己之后再去爱你做的事情,然后爱你周围的人。这件事情非常难,但又非常重要,所有爱的根基就是爱自己。怎么爱自己?和TA(自己)在一起。算一下你一天的日程表,你什么时候跟自己在一起,睡觉不算,因为那不是清醒状态。很多人有这种病,一方面嘴里说讨厌聚会,但假如三天大家聚会不找你,你就慌了,你就开始主动去找某个酒局、饭局,仿佛在觥筹交错中你才能找到自己。如果不在人群当中你会慌。这个迹象表明你跟自己失联了。人们恐惧孤独,所谓爱自己,要先学会一件事情,享受孤独,连接你的身体、情绪和生命力,愉悦你自己。18、小写的爱和大写的爱有什么区别?

接下来有一个很重要的问题,我这样表述:区分小写的爱和大写的爱。小写的爱和大写的爱我如何定义二者?二者的区别是什么?小写的爱像是一个名词,是个静态的能量,是一种占有的方式,是有条件的。我们要击穿小写的爱,任何有条件的爱一旦卡住了,最后都会变成一种负担和伤害。纪录片《舞者》讲述了乌克兰芭蕾舞舞蹈家Sergei Polunin的故事。全家三代人到三个国家去打工,供他到英国学舞。Sergei Polunin不负众望,19岁实现人生最高目标,成为历史上最年轻的英国皇家芭蕾舞团的首席舞者。在这个年轻人达到人生巅峰的同时,他以为他会幸福,他以为家庭也会幸福。结果事与愿违,家庭分离得太久,父母离婚了。那一刻,他整个人崩溃了,开始酗酒,吸毒,放纵自己,人生一度跌到谷底。父母的爱的背后有一个条件叫望子成龙,最后差点毁了他。父母对子女的爱已经是我们所说的爱中最无条件的爱的了,最后还是一种伤害。还有男女之间的爱,一旦结成婚姻关系或爱情关系之后,实际上变成了一种占有,你是我的,我是你的,一个契约就把我们捆住了。有人说,婚姻是爱情的坟墓。我越占有他的爱,其实他的心离我越远,很多夫妻关系最后疏离,都是这个原因。而我说的大写的爱是流动的爱,是能量,流进来又流出去。流动的爱是灵魂的食物,当爱从我身上流走的时候,这个过程滋养了我的灵魂。张一鸣有一个重要的见解,信息的流动比信息本身更重要。一句同构性的话,爱的流动比爱本身更重要,爱的流动就是大写的爱。爱的流动绝不是让爱在你这卡住。占有的爱越多,卡得越厉害;给出的爱越多,拥有的爱就越多。爱是唯一这样的存在。我们完全不知道,让爱经由我们流出去,才是对自己最大的回报。我们认为付出爱比接受爱更伟大,如果别人帮你,你总是不好意思接受别人的爱。接受别人的爱也很重要。我们乐于助人,但也要乐于被别人帮助,接受爱本身也是爱。很多人尤其是钢铁直男,不好意思接受别人的爱,结果自己成为爱的阻拦,成了阻塞。19、爱对终极三问的回答

最后,我们回到开始时候的终极三问,我重新回答一下:世界是什么?我指的是无限宇宙,无限宇宙如果给它一个名字就叫the ONE is,没有任何宾语,没有任何对象,就是the ONE is。如果非要选一个对象的话,唯一一个可以在句式后面成为对象的,就是爱,the ONE is Love。无限宇宙就是爱,一种越用越多的能量,爱是the ONE的本质。我是谁?当然不是human,而是背后的Being,击穿之后叫做I am ,没有任何宾语,如果非要选一个宾语的话,唯一的选择就是爱。I am Love。当我选择我是谁的时候,除了大写的爱之外,任何一个东西都会造成二元对立。比如我说我是快乐,那我就不是悲伤。我是大写的爱,是唯一的选择,这个爱会产生更多的爱,不会越来越少。再回到生命游戏这个大隐喻中,人生的意义是做一个体验者,Doing;生命的目的是做一个觉知者,Being;灵魂使命是做一个创造者,Calling。我拈出三个词:Doing、Being和Calling,它们之间有什么关系?在现象世界特别容易二元对立,但在这个体系里它们是一回事。把三件事情合成一件事情,可以用一思维的图来表达:

百万读者都在读

由FMBA历届校友推荐的文章集锦,版权属于原作者

编辑:葛格

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

热门推荐

备考交流

最新动态

推荐项目

活动日历

2025年度

- 01月

- 02月

- 03月

- 04月

- 05月

- 06月

- 07月

- 08月

- 09月

- 10月

- 11月

- 12月

- 05/06 活动报名 | 经济学教授x帆船奥运冠军x独角兽企业联创,聊聊个体与组织的双向奔赴

- 05/07 活动预告 | 节后活动不停歇,5月7日招生直通车开启预约,CLGO毕业校友、知名跨国消费电子企业学长经验分享即将到来!

- 05/08 颠覆性创新时代,一切『再设计』| 复旦-BI MBA《设计思维》公开课报名

- 05/10 全球经济格局变化与中国的应对策略 | 复旦MPAcc公开课报名

- 05/10 重磅抢位!中欧MBA年度健康产业论坛2025:医疗创新为本,领航易变时代

- 05/10 报名|就读一年开启创业之路!交大TFMBA学长与你相约招生开放日

- 05/10 长江商学院MBA公开课|大厂专题:多元竞争,突破增长瓶颈 @北京

- 05/10 【招生沙龙报名】把握AI时代机遇,复旦MBA助你职场进化

- 05/17 【华东理工大学商学院iBEST融合创新系列论坛】应变而进:全球政策变革与企业全球化战略转型

- 05/17 【重磅开启】2026年入学同济经管专业学位招生发布会邀您参加!

展开

热门资讯

MBA院校号

暂无数据