教授微课堂 | 如何利用薪酬、晋升等机制发挥人才效能?

智能总结

智能总结在社会新形势和大数据环境下,人力资源管理水平对公司健康、快速发展的作用日益增长。

在社会新形势和大数据环境下,人力资源管理水平对公司健康、快速发展的作用日益增长。今天的企业要如何管理员工,利用好晋升与薪酬机制,最大化个人与团队的效能?今天与你分享长江商学院经济学助理教授钟灵博士结合近年来的前沿理论提出的解决方案,希望对你有所启发。

01

关于薪酬:管理员工的涨薪期望值非常重要

涨薪一定会带来更高的工作动机吗?

其实不然,这取决于涨薪期望值。涨薪幅度与员工期望不符时,反而消极怠工,出现负面激励。

1978-1996年间美国新泽西州的警察涨薪事件可以很好说明。当时警察工会提出涨薪期望,而警察局只能接受较小涨幅。法庭仲裁出现两种结果:一种是仲裁员倾向于警察局:涨薪幅度远小于工会愿意协商的金额范围;另一种是仲裁员倾向于警察:涨薪幅度在工会提出的范围内。

这会带来什么影响?最初警察期望涨薪幅度在5%-10%之间,当仲裁法庭倾向于警察局时,可能最终涨1%,远小于期望值,对警察工作影响带来一系列连锁反应:涨薪的幅度过小,破案率会降低12%,直接影响政府部门工作效率,犯罪率上升5.5%。看似薪酬上涨,工作效率反而大幅下降。涨薪幅度是否令人满意取决于事先的期望值。员工预期8%,实际增幅1%,尽管8%从未发生,但是会影响其对实际情况的感受。比如同样是涨薪2%,员工期望调整为1%-5%,与之前员工个人期望5%-10%,有很大差异,决定薪酬调整的实际效果。

因此在实施工资改革或变化之前,管理及降低员工的期待非常重要。

这里有两个方法:一是满足员工需求,在员工期待的范围内取相对较低、企业能够接受的幅度;另一个是管理和降低员工的期待,把员工对事情的解读方式调整到企业的期望位置。

启示:

管理期望值与现实之间是相对关系,而非绝对关系。

02

关于划分工作任务:非理性的拖延症

拖延在生活中很常见。“明日复明日”,不断把今天的事推到明天去,明知道可能的负面结果,却还仍然选择拖延的行动。讨论非理性的拖延症关乎我们如何在管理中科学合理地实现“工作任务划分”。

来看一组“识别转写希腊字母”的实验。识别手写拉丁字母并且键入表格,每完成一句就获得一美金工资,报酬相当于每小时60-100元人民币。这个任务是无限量的,今天的任务是完成N段转写。

问题是:

1.你现在愿意做多少个任务?

2.下次会愿意做多少个任务呀?

3.如果下次来问你“你现在愿意做多少任务”,你预测如何定量?如何预测能够完成的工作量,如何设置下一个阶段的目标?

保留这个问题,来看工作中的小片段:

片段1:假设上级给布置了一项你不喜欢的小任务(比如填表报销),要求2天之内完成。这个任务不可拆分、不可转移、不可与人分担。

•你会今天还是明天做这个任务?

•你预计你会按计划完成吗?

片段2:假设你需要在5天之内完成30项这种任务。

•你会如何分配工作量?

•你预计你会按计划完成吗?

这个实验与企业付给员工的薪酬是什么关系,带给HR管理什么启示呢?

我们发现当工作量随工资的提高而增加时,员工当天愿意做的任务量并没有提高,而员工对于未来任务的估量会增长,也就是说,“今天给我提高了任务工资,那我明天多做一点”。我们发现同样的工资水平,越久远的未来,预计工作量越大。也就是说“这次不想多做,但是下次可以多做一点,再下一次可以更多做一点呢”,恰恰这就是大多数人工作中的类型。

无论是作为管理者,还是任务执行者,从人力资源管理的角度,有两点重要启示:

一是对于员工不喜欢的任务,要减少员工在这一段时间内对任务的自由裁量权,制定从今天至截止日期的具体时间表,并严格执行。

二是当员工说“明天会做”时,要帮助员工理解TA今天对明天的预期,也许明天无法完成。

对于金融市场,这个例子也启发我们看到,人常常会高估自己未来承受不喜欢的事情的能力,比如降低消费、按时还贷。因此,今天为未来一段时间制定的投资计划,未来也许无法执行。

比如,对人的行为建模时,要考虑一个人在多个时期如何分配自己的消费,即使收入固定,没有不确定因素情况下,也要意识到:今天对明天之后每一天的计划 ≠ 明天对当天及之后每一天的计划。

启示:

在任务完成度与工作任务划分的内容中,管理者应考虑拖延症分析中的结论和影响,减少员工对于任务的自由裁量权,制定时间表并严格执行。

03

关于晋升甄选:好员工≠好管理者

企业难道不知道吗?

这里关注的是,技术如何通过增长管理能力实现*?

技术能力和管理能力是两个独立维度。通常来说,判定一个员工是否优秀,看的是技术能力;提拔员工到管理岗,考量的是管理能力。

这两者其实不一致,这个基础上的晋升会不会有问题?管理学家劳伦斯·彼得根据千百个有关组织中不能胜任的失败实例分析归纳出了“彼得定律”:每一个职工由于在原有职位上工作成绩表现好(胜任),就将被提升到更高一级职位;其后,如果继续胜任则将进一步被提升,直至到达他所不能胜任的职位。

这会产生两个结果:第一,岗位都趋于被一个无法承担其责任的员工所占据;第二,有些工作会被那些暂时还没有到达他们的“不称职级别” 的人所完成的。

受彼得定律的困扰,用人相当重要。一旦组织中的相当部分人员被推到了其不称职的级别,会造成人浮于事、效率低下,导致平庸者出人头地,优秀者没有机会,整个组织的发展陷入停滞。

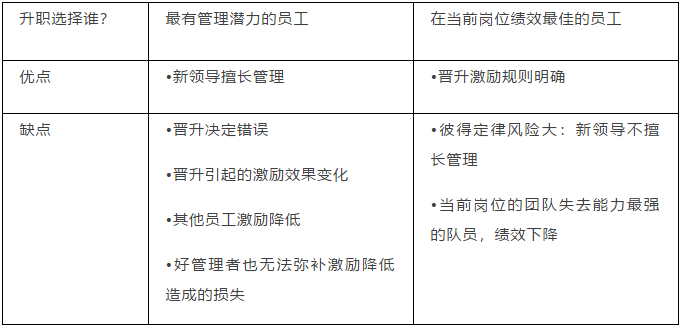

如何避免陷入彼得定律?要选择最有管理潜力的员工,选择在当前岗位绩效最佳的员工。

往往销售业绩越好的人,管理能力越差,因销售业绩强被晋升的员工,他们的管理附加值更低,作为管理者带来的额外利益更低。

在以团队作为单元的企业中,有一部分员工参加团体任务频率高,个人业绩不易度量,有外溢效果,被晋升的概率低;有一部分员工参加团体任务的频率高,擅长和团队的成员打交道,发展出“好的管理者”趋势,作为管理者的附加值高。

只从团队生产这一个渠道考虑,已经产生了技术能力强或者企业认为的技术能力强,而不是实际的,不容易被度量造成的晋升概率低其实是不合理的。个人贡献无法衡量,不能直接定义为个人能力低。技术能力和管理能力往往不同时存在于一个人,彼得定律确实存在,是现实难题。

管理实践中,要考虑两个问题:第一,员工如何看待晋升决定。如果员工认为晋升等同于领导对业务能力的认可,要注意有可能产生负向激励;第二,考虑管理能力不强的领导,对团队的破坏性。

从彼得定律的推论中,我们进一步学习如何在企业中自处,这里就要了解“彼得高位”。

综合能力 = 技术能力 + 管理能力

“彼得高位” = 综合能力使他员工够胜任的最高职位 + 1

从员工的角度来说,要避免达到自身彼得高位,也就是通常所说的职场天花板。否则将会面临平行调职、降回原位、离职辞职的结果。

如何被一路晋升,如何达到自己能够胜任的最高水平,而不陷入困境?晋升环节的员工识别中,管理能力往往是一个主观的判断,管理者往往会以制度的价值判断这个员工,因为这些是好度量的、不容易被反驳的。

这就出现了在职业初期,容易被晋升的人是在形式上做得好的人,专业的术语叫做职业性的机械行为者。形式上做得不好的人得不到管理者的欣赏。机械行为者往往会达到“彼得高位”,无法胜任工作。

启示:

好员工≠ 好管理者。期待晋升的员工应当“输入”的质量合乎上司的价值观,从学术的角度的三个方向是:工作风格、管理能力和技术能力。

04

关于团队:默契价值高的团队不可轻易打破

这个话题里,我们要讲到团队的人力资本,即人们在特定合作关系中施展的技能、经验、知识,这种合作关系形成的默契很难在与其他人的关系中重建。

1996年到2012年,美国共有75万名发明家曾经参与过发明专利的注册,其中有4924位发明家在60岁前去世,这些发明家还有14150位健在的队友。

发明家意外离世,对健在队友有怎样的影响?数据调研看到,健在队友的总收入和工资收入都下降了。

有数据显示,合作关系的意外结束,对团队成员会造成各方面损失。这种损失主要集中在需要合作的项目上,健在发明家的其他独立发明项目不受影响。

为什么要讨论团队的默契?人力资本有一般化的人力资本,是通过教育获取,不具体到某一个行业或者企业;另一种是企业的人力资本,职场随着工作经验增长,在具体企业中获得,这部分资本是会随着跳槽而消失。入职之后,员工增长企业的人力资本,然而一般化技能没有进一步发展。这也解释了老员工跳槽之后,也许薪酬会比较低的原因。

企业单元中团队的高产是“技能互补的队友+队友长期合作培养出的默契”共同构建的。我们说默契价值高的团队不可轻易打破。一旦打破,面临的一个问题是新人的培养,比如合作关系意外结束,为新员工补给所需技能是一方面,更重要的是生产效率的培养,即团队默契。团队打破之后面临长期损失。另外一个问题则是原有团队在合作项目上的能力。

启示:

如果默契价值较大的团队中重要成员离开。除了补充具有能力的人,更要考虑让原有团队中有能力的人,去承担较独立的其他任务,最大化其价值,并且减少企业由于打破默契造成的损失。

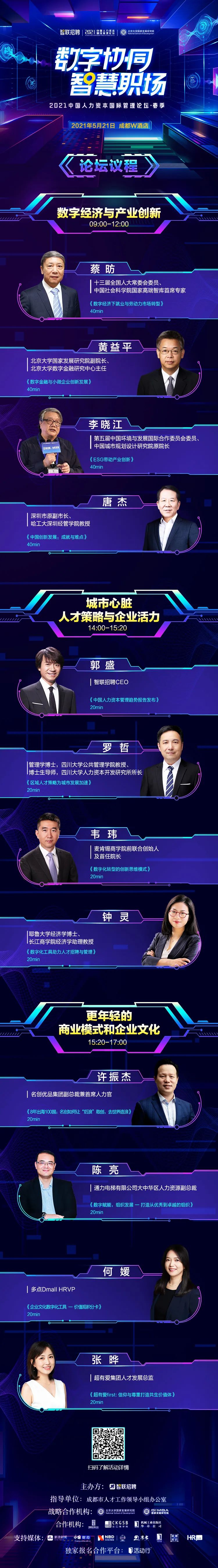

2021年,智联招聘打造的以“数字协同 智慧职场”为主题的中国人力资本国际管理春季论坛将于5月21日在成都W酒店举办,本次论坛议程丰富,有13位重量级嘉宾莅临现场,围绕“数字经济与产业创新、人才策略与企业活力、更年轻的商业模式与企业文化”三个篇章展开分享。

现场将重磅发布《2021人力资本管理趋势报告——数字职场,效能进阶》,探索数字化趋势对企业人才管理、人才技能重塑的影响,以及数字化技术发展所带来的挑战,同时邀请十三届全国人大常委会委员、中国社会科学院国家高端智库首席专家蔡昉、北京大学国家发展研究院副院长、北京大学数字金融研究中心主任黄益平、长江商学院经济学助理教授钟灵等专家学者以及智联招聘CEO郭盛、名创优品集团副总裁兼首席人力官许振杰、通力电梯有限公司大中华区人力资源副总裁陈亮等企业人力资源管理者发表主题演讲,并对数字化转型创新的瓶颈问题深入分析的同时展开深度思考。具体议程如下图:

(本文转载自长江商学院MBA ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

备考交流

最新动态

推荐项目

活动日历

- 01月

- 02月

- 03月

- 04月

- 05月

- 06月

- 07月

- 08月

- 09月

- 10月

- 11月

- 12月

- 05/06 活动报名 | 经济学教授x帆船奥运冠军x独角兽企业联创,聊聊个体与组织的双向奔赴

- 05/07 活动预告 | 节后活动不停歇,5月7日招生直通车开启预约,CLGO毕业校友、知名跨国消费电子企业学长经验分享即将到来!

- 05/08 颠覆性创新时代,一切『再设计』| 复旦-BI MBA《设计思维》公开课报名

- 05/10 全球经济格局变化与中国的应对策略 | 复旦MPAcc公开课报名

- 05/10 重磅抢位!中欧MBA年度健康产业论坛2025:医疗创新为本,领航易变时代

- 05/10 报名|就读一年开启创业之路!交大TFMBA学长与你相约招生开放日

- 05/10 长江商学院MBA公开课|大厂专题:多元竞争,突破增长瓶颈 @北京

- 05/10 【招生沙龙报名】把握AI时代机遇,复旦MBA助你职场进化

- 05/11 活动报名 | 5月11日深圳招生直通车启程,招生政策新动向、在校生活Q&A一站式解答!

- 05/16 长江商学院MBA公开课 | 从优势到胜势:企业多元化发展的核心引擎打造方法论