欧阳良宜:为了公平,我们选择牺牲天才

智能总结

智能总结重新审视考试这一千年制度会发现,其目的是以低成本设立稳定复制的合法人才通道。在考试制度发明前,中国人才选拔缺乏公平,从附庸制到察举制、九品中正制,多被权贵垄断。隋唐科举制诞生,最初也利于贵族子弟。武则天为获支持,压缩科举门槛,以儒家经典为考试范围,降低制度入口能量成本,将选拔资格从血统转向认知路径。此后该路径被制度化,虽比门第选拔公平,但走向阶层再固化。1905 年科举制废止,但其以标准考试为阶层流动通道的路径被现代国家继承升级,高考便是延续。高考公平且能量成本低,却存在结构刚性与系统牺牲等问题。

关联问题: 科举制对现代考试影响?武则天如何改革科举制?高考继承了哪些传统?

我们为什么要考试?这个问题似乎太过简单,以至于没人认真追问,但它的答案其实并不显而易见。

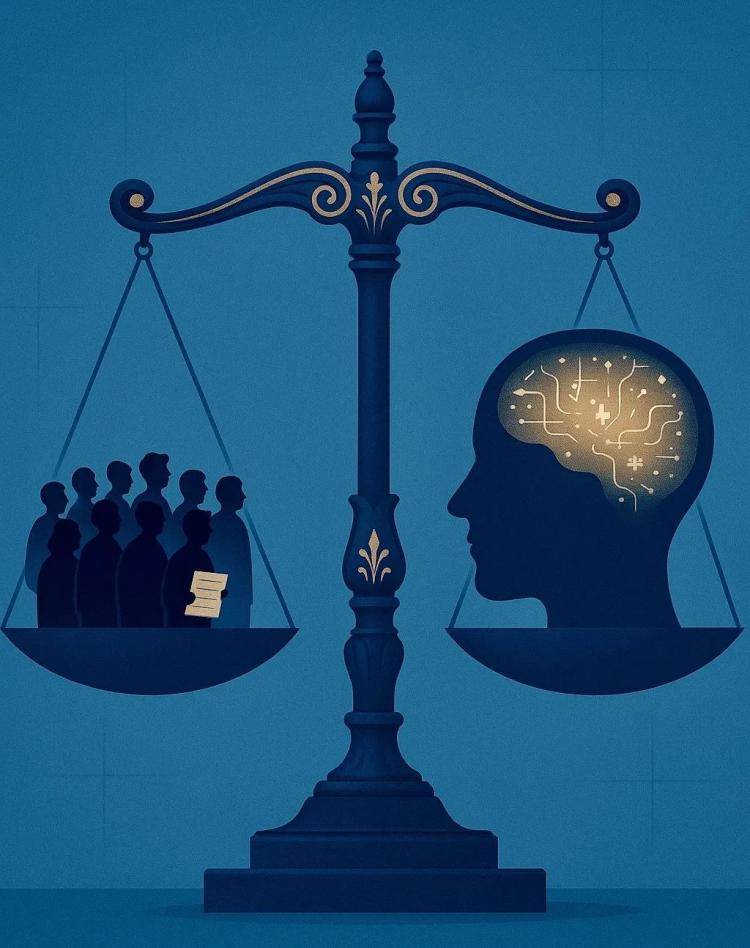

尤其当你从制度路径和能量结构的角度重新审视这个千年制度时,你会发现,考试并不是为了找到最聪明的人,而是为了用最低成本,在一个复杂社会中设立一条能稳定复制的合法人才通道。

欧阳良宜

北京大学汇丰商学院副院长

北京大学汇丰商学院EMBA项目主任

01人才选拔的历史

在考试制度被发明之前,中国的社会结构中并没有所谓的公平选拔。从春秋战国到两汉魏晋,进入权力中心的方式,从来都是上位者一念决定,而不是公开选拔。

最早的人才路径是附庸制。战国时期,贵族门下豢养门客,用荐贤来证明自己的政治与文化资本。所谓毛遂自荐

进入汉代,皇帝开始尝试用更公开的制度介入人才识别这件事,推出“察举制”与“举孝廉”。这听上去像一次路径扩展,但实质上它依然沿袭着门第逻辑。被举荐的,往往还是地方大族的子弟,或者已有士人资源的家族成员。我们都知道曹操名义以上的爷爷曹腾是身居要职的中常侍(太监,费亭侯),所以曹阿瞒才能二十岁就举孝廉出仕。四世三公的袁绍连举孝廉的程序都免了,直接被朝廷征辟为侍御史。而自称“汉景帝阁下玄孙,中山靖王刘胜

魏晋时期,九品中正制看似进一步规范了人才等级划分,但现实却是另一种路径封闭的完成。朝廷在全国各地设中正官,负责评定人物品第,人才按德行与才能分为九等。但是中正官作为评委本身不是中立的,所以评价机制本身被士族世家垄断,形成了所谓上品无寒门、下品无士族的僵化格局。哪怕一个寒门学子才华横溢,也没有进入上层政治的通道;而高门之后,即使平庸,也能稳居官场。

换句话说,这时候的人才选拔制度,本质上是一套嵌入权贵网络中的门内路径系统,其筛选的不是能力,而是血统与归属。从结构上看,这是一个能量阈值极高的路径。寒门想要跨越这道门槛,所需的教育资源、人脉关系、政治运作远高于他们的社会位置所能承受。而系统本身也没有为寒门跃迁提供任何制度化接口。

直到隋唐之际,这一结构才出现了裂缝。表面上,科举制度的诞生标志着一种面向全体士人开放的标准选拔机制的建立。但最初的科举并非寒门的救星。唐代前期,“明经科”和“进士科”两个考试科目虽然设立了入仕路径,但能进入殿试、考中高等的,大多还是出身贵族、受过良好私学教育的家族子弟。《新唐书》和《旧唐书》的记载表明,门第高者依然占据压倒性优势。所谓试帖诗,本质上不过是世家子弟比拼古文手感的雅集。

真正让这套制度发生转折的,是一个在朝堂上并不合法的女皇。

02武则天的路径压缩

武则天的统治在正史中常被描述为“女主摄政、妖后乱政”,但从制度设计的角度看,她所做的一件事,影响了中国一千多年的人才选拔逻辑。她不是科举制度的发明者,却是第一个真正用制度化手段将寒门小地主送入国家治理中枢的人。而她采取的手段,不是开放,而是压缩。

与前朝相比,武则天面临着更大的政治合法性危机。她是以皇后身份临朝称制的女性皇帝,基础薄弱,出身不显,没有门阀的天然支持。她无法依靠传统的关陇士族(如李唐父系集团)作为政治支柱,必须寻找新的支持者。这就需要一套能够在政治上可靠、经济上自立并且文化上可塑的新官僚群体。寒门地主阶层是最理想的候选人,譬如著名的酷吏来俊臣。但如何让他们进来?

武则天并没有设计出一套全新的人才体系,而是有意地“压缩”了当时的科举制度的门槛。她将科举考试的范围限定在《四书五经》等儒家经典,排除六艺、诗赋、兵法、农政等更广泛的才能测试。因为在当时,书籍仍极为昂贵[3],私塾教育以“经学”为主流,只有最基础的儒家经典被大量抄写、讲授与流通。而这些经典的总字数甚至比一部《红楼梦》还少。对于家境有限的小地主或基层士子来说,是可以集中攻读、反复练习、低成本备考的目标内容。更重要的是,这些经典的考察内容相对固定,便于编出标准化的答题结构。久而久之,出现了“章句式应试”这一特有文体,也就是八股文的雏形。

于是,一个几乎没有社会声望、家族背景薄弱的士子,只要在这套标准题库反复刷题,便有机会在考试中脱颖而出。这是路径设计中的一个突破点。它极大地降低了制度入口的能量成本,使得原本无力参与权力博弈的个体,有了通过考试被制度接纳的真实可能。当然,这并不意味着制度就此公平了。贵族子弟依然拥有私学资源、名师指点与举荐渠道,在实际竞争中处于优势。但科举考试最重要的意义,就是在官僚系统中打开了一个全新的接口。

武则天未必预见了这条路径的长远影响,但她做了一件极其关键的事。她把通往权力的资格门槛从血统归属,变成了书写与记忆能力,也就是从出身路径转向认知路径。这条路径不是最优的,不是最全面的,也不是最能激发创新的。但它是最容易批量化复制、最容易扩散也最容易被皇帝控制的路径。

这就是路径依赖真正开始发力的地方。

03制度化路径的锁定与代价

武则天所开启的,是一条能量门槛相对最低的制度路径。一旦被证明有效,它便被后继统治者视为可重复使用的选拔工具。无需重构制度,无需广泛调动资源,只要维护这条通道的运转,就可以不断为官僚系统输入合格人才。

宋朝之后,这条路径完成了全面制度化。科举成为帝国运行的主轴装置之一。官僚系统几乎完全依赖考试输送,寒门子弟进入朝堂的故事广为人知,连农民都知道读书可以改变命运。在系统运作的深层逻辑中,真正被选拔的,仍然是那些能适应标准化考试规则、善于模拟文本与记忆话语的人。因为智商遗传的均值回归规律,所以学霸父亲的儿子科举考试一般会略逊一筹。这就不会让官僚体系被某些家族长期垄断,危及皇权稳定。北宋的官宦人家有过甚至在进士游街的时候直接抢亲的风俗,儿子不行,那就女婿呗。

明清两代的八股文成为官员选拔的唯一合法语言形式。考试内容被压缩至经义解释和固定格式写作,制度逻辑也从选拔全才彻底转向筛选服从型人才。你必须在圣贤话语中表达政治态度、在四书五经中寻找人生答案;你不是用自己的思想进入体制,而是用你的顺从换取体制对你的接纳。然而,即便如此,这条路径仍然远比门第选拔更公平,因为它至少设立了一个理论上的开放入口。

何炳棣在其著作《明清社会史论》[a]中,考察了通过科举实现社会流动的真实状况。他发现,确实有相当比例的寒门家庭因子弟中举而完成身份跃迁,但这种跃迁的持续时间往往有限。一个家族通过科举进入官僚体系后,最多维持三至五代的显赫[4],便因资源枯竭或路径疲乏而退出上层结构。即便如此,随着时间推移,来自官僚家庭的中举者比例依然显著上升,平民子弟中举的概率逐步下降。这说明即使最开放的路径,在长时间运行后也不可避免地走向路径依赖所带来的阶层再固化。

换句话说,即使入口公平,也不能阻止整个系统向权力与资源的路径惯性倾斜。一条被锁定的路径,初期可能是解放性的,但久而久之,它会像铁轨一样限制人的方向选择,使制度从允许流动变成仅允许特定方式的流动。帝国的统治者对这一点心知肚明。正因如此,即便满清入关、蒙古人统治、短暂改朝换代,科举制度都被保留了下来。因为它提供了一个代价最小、风险最可控、表面最公平的权力过滤机制。皇帝不用面对贵族的权力瓜分,也不用冒险破格任用天才。他只需要维护这条路径的正常运转,系统就可以自我维持。

04现代路径的继承

清朝灭亡之前的1905年[5],科举制度被废止。但它所建立的那条以标准考试作为阶层流动通道的路径,并没有就此终结[b]。事实上,它被现代国家继承和升级,并嵌入到了一个更加庞大、更具动员能力的教育系统之中。今天的高考,就是这条路径的延续。它不再考四书五经,也不再要求八股文的格式,但它依旧是一场以最低能量成本筛选人才的制度装置。

许多人以为,高考是现代化的结果。实际上,它既是工业化后国家对人力资源精细调度的工具,也是一种来自古代的制度惯性。19世纪末,普鲁士为了培养忠诚合格的基层军官,引入了国家统一考试并集中制式教育的选拔机制。这一制度传入法国、英国和俄国,并最终通过日本明治维新传入中国。在这个过程中,中国人很快意识到,考试不仅是治理工具,更是一种批量制造人才的路径锁定。

于是,在民国废除科举后不久,现代考试体制便被迅速构建起来。从小学升初中、初中升高中到最终的高考,这一套体系虽然更科学、统一且透明,但在结构逻辑上,它仍然是那条古老路径的延长线。你必须适应它,而不是改造它。它像一套密封通道,将全国无数家庭的孩子装进一道选择题的隧道里,逐级筛选、逐级淘汰,最终把最能适应考试节奏与答题策略的人送进最优质的高等教育入口。

这套制度的最大优点在于:公平。

无论你是来自哪一个省份的小镇做题家、家庭是否富有、有没有关系,只要你在高考那两天发挥稳定,就可以改变命运。这种肉眼可见的公平,构成了中国普通人对国家信任的根基。它用一次性评估的方式,为十几亿人提供了某种阶层跃迁的希望。

在这个结构中最容易被牺牲的,恰恰是那些不擅长标准答题的异类。马云高考数学考过一分,而马化腾的母校深圳大学连211都不是[6]。中国互联网大浪淘沙幸存的成功者中学霸并不多。那些曾经发明新的编程语言、在中学时期构建算法模型、或用镜头讲述世界故事的年轻人,如果不能在两天考试中挤进排行榜前列,便失去了进入主流通道的资格。这套路径,只接受能穿过统一接口的人。

我们不得不承认,高考是中国目前最公平的选拔机制,也是能量成本最低的筛选路径。但它的公平,是以结构刚性与系统牺牲为代价换来的。它解决了系统矛盾,却压制了系统潜能。另外,和历史的规律一致,小镇做题家逆袭的概率越来越低。超级重点中学在高考中的统治力越来越强。这也是国家反复整治学位房,提倡双减的重要原因。

这正是路径的陷阱。它像轨道一样托举你前行,却也悄无声息地拆掉了转弯的机会。

注释与参考文献

1. 读者切勿以为毛遂是个平民。在战国时代,“百姓”都不是普通人,平民是没有姓的。

2.刘胜贼能生,有名有姓的儿子就100多个。刘皇叔的实际出身是挺可疑的。

3.在印刷和纸没有得到大量普及之前,书籍极其昂贵。欧洲中世纪一本书甚至卖出过一个庄园的天价。

4.其中最著名的案例是康熙朝的名臣张廷玉,但最后也是沦为普通家庭。

5. 在此之前的1898年百日维新中,光绪皇帝建立了京师大学堂,也就是北京大学的前身。

6. 这里我预言一下,因为深圳政府的持续投入,深圳大学迟早进入世界前100。

a. 何炳棣(2019)《明清社会史论》,北京:中华书局。

b.Elman, Benjamin A. (2000). A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China. University of California Press.

(本文转载自北大汇丰EMBA ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

备考交流

最新动态

推荐项目

活动日历

- 01月

- 02月

- 03月

- 04月

- 05月

- 06月

- 07月

- 08月

- 09月

- 10月

- 11月

- 12月

- 07/03 预约席位 | 7月3日交大安泰EMBA招生说明会

- 07/05 最高可获得2万元奖学金| 上理管院专业学位项目2026联合招生发布会&MBA/MPA/MEM职业赋能工坊第三期开放申请中!

- 07/05 财务人必修的战略思维课|复旦MPAcc公开课报名

- 07/05 财务人必修的战略思维课|复旦MPAcc公开课报名!

- 07/05 【预告| 7.5北大国发院EMBA体验日】“导师·同学共话会” 邀您走进北大承泽园

- 07/05 上海场 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目上海场公开课暨招生说明会诚邀您参与!

- 07/05 上海交大MTT招生开放日

- 07/05 郑州活动预告 | 7月5日交大安泰MBA全国巡展即将来到中原大地,招生政策、考生激励、项目生态一场活动全掌握!

- 07/05 海π智链 商道新生 | 2026东华大学MBA/EMBA/MPAcc/MEM/MF/MIB培养体系焕新发布会即将启幕!

- 07/05 活动报名 | 7月5日深圳招生直通车,15年零售餐饮O2O行业学长以梦为马,为何选择交大安泰MBA?