SISU | 首度译介,深度解读——上外教师带你走进诺贝尔文学奖获得者笔下的非洲文学世界!

智能总结

智能总结●●●●● “ 因为他毫不妥协并充满同理心地深入探索着殖民主义的影响,关切着那些夹杂在文化和地缘裂隙间难民的命运。 北京时间10月7日19:00 2021年诺贝尔文学奖获奖作者揭晓 来自坦桑尼亚的小说...

●●●●●

“

因为他毫不妥协并充满同理心地深入探索着殖民主义的影响,关切着那些夹杂在文化和地缘裂隙间难民的命运。北京时间10月7日19:00

2021年诺贝尔文学奖获奖作者揭晓

来自坦桑尼亚的小说家

阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳

(Abdulrazak Gurnah)

获奖

阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳

(Abdulrazak Gurnah)

阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah),1948年出生于桑给巴尔(现隶属坦桑尼亚),20世纪60年代作为难民移居英国,坦桑尼亚作家,代表作有《天堂》《沙漠》《海边》等。

从20世纪80年代开始,他陆续出版了10多部小说和一些短篇小说,作品围绕难民主题,主要描述殖民地人民的生存状况,聚焦于身份认同、种族冲突及历史书写等,他展现的后殖民时代生存现状被认为具有重要的社会现实意义。

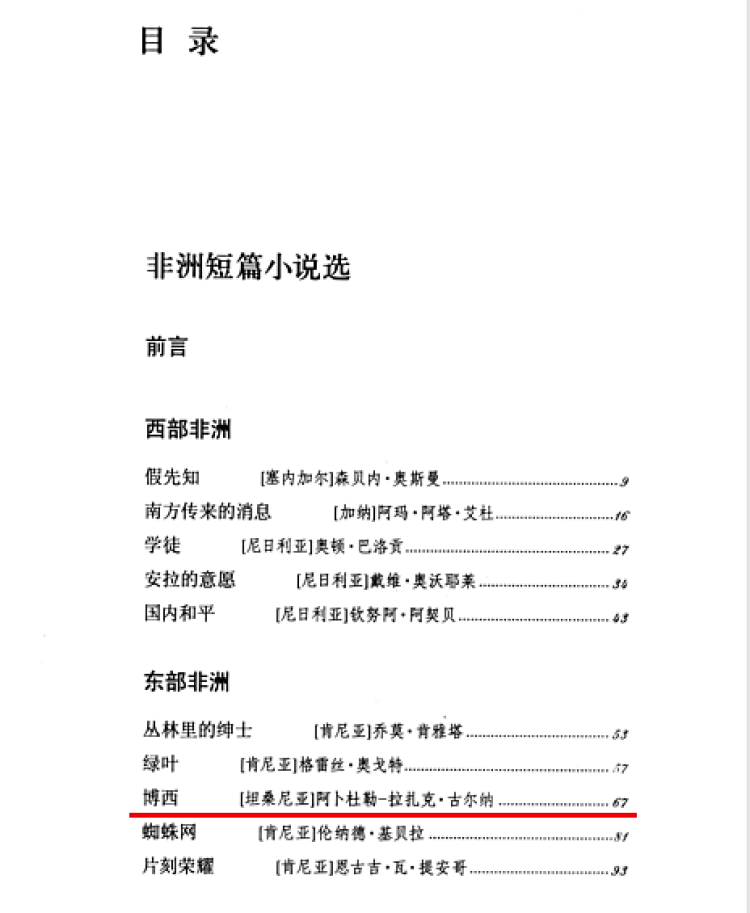

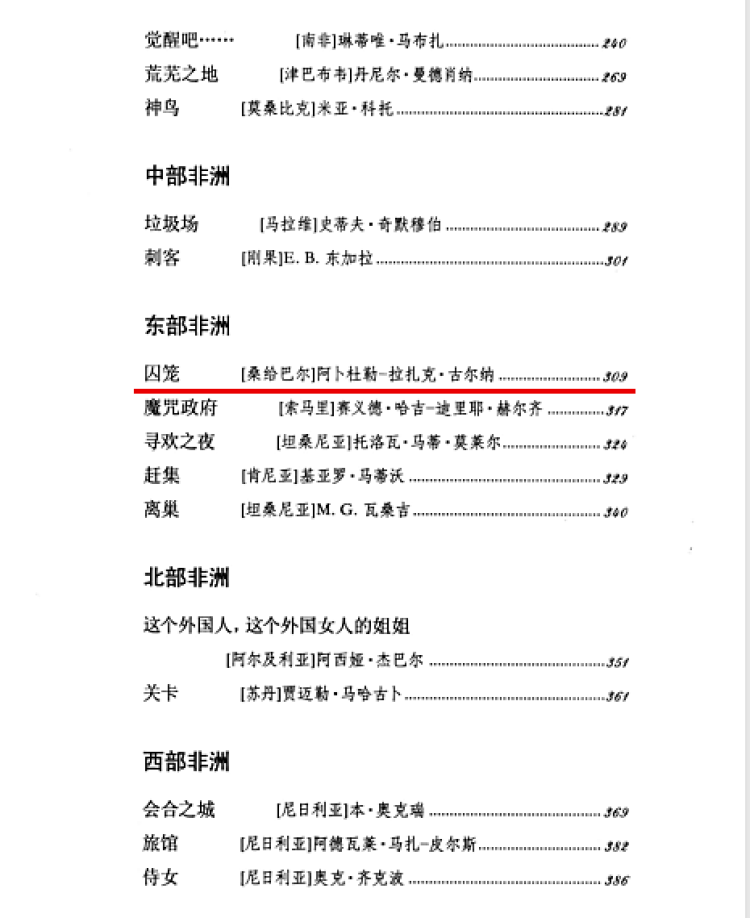

目前,国内尚未发行过古尔纳作品的单行本中文译本,只有《博西》《囚笼》两篇小说被译成中文,收录于译林出版社2013年出版的《非洲短篇小说选集》。

该书的译者中有三位译者在上海外国语大学担任教职,分别是上海外国语大学副校长查明建教授和张曼副编审、顾悦教授,查明建教授还为该书作序。

《非洲短篇小说选集》中译者共有六位,其中三位来自上外

向上滑动阅览

博西[坦桑尼亚] 阿卜杜勒拉萨克·古尔纳张曼、郑清斌、顾悦 译 /查明建校那已经是很早以前的事了,我们坐在藤壶密布的码头上,两只脚在空中摇摆着。玛格丽特公主码头笼罩在午后长长的阴影里,我们望着脚下的大海浪花飞溅,变幻出胳膊、腿和亮闪闪的牙齿。我给他讲了个很长的故事,连篇的谎言,温文有礼而不失睿智。我告诉他,有一个人站在海边撒尿,就这样尿个不停,仿佛一条看不到头的舌头,盘绕在人的体内。在玛格丽特公主码头,我们看着费雷杰像一条鲨鱼一样喝着水。他获得了联校比赛冠军那天,水面泛着波涛,明亮耀眼。1956年的一天,就在这个码头,善良的公主双脚踏上这片卑微的土地。在欢迎仪式上,安放在码头另一边面朝向大海、用水泥加固的四门大炮响了起来。信就在那天早上送到,一张脏兮兮的纸片,撕碎了我为自己营造的宁静。航空信封的背面,清晰地写着名字“卡里姆”。手写的“新年快乐”几个字,占满信封其余的空间。亲爱的哈吉:(哦,走向乐土的朝圣)我正坐在我们的办公室里,确切地说,是在我们的储物间里,享受着各种声音,锯木声、刨平声、砂纸摩擦声、钻机的钻孔声,还有锤子敲在钉帽上的铿锵声,这些汇聚成一首岁末别具特色的交响曲。这嘈杂的环境丝毫没有干扰我给你写信,写这些只是让你知道,我现在跟一个名叫拉赫曼的独眼巨人签了契约,此刻他的洞穴里正上演着这出“木工交响乐”。要是告诉你我还跟他的女儿同居,我想你一定很讶异。今天是我参加“到西部去吧,年轻人”活动一周年纪念日。听到此话,你一定还会惊讶吧。其实去的地方,不过向西二十英里,但是你知道,这距离真够长的。就在一年前,一个礼拜天下午,我跟另外几个热爱自由的人正在准备着出海,跟着船长贾比厄·杜马斯将军(人称哈姆莱特)远征。他是一位伟大的天才、大师,像发电机一样精力充沛,也是我们这次远征的组织者和领航员。告诉你一个秘密,就在我们扬帆起航时,我得知了这位精神大师的真实身份。可为时已晚,来不及退出了。就在我们深情 地跟心爱的故土——那永远青翠葱郁的故土——告别时,冒出一个地头蛇,拦下了我们。搞定他,花了一笔不菲的贿金。那次行程险阻重重,显然我们的哈姆莱特也辨不清南北,但是,我们还是在一个海滩上了岸,后来才发现这个地方是在我们目的地往北大约八十英里处。上岸后,行程顺畅轻松了很多。时至今日,我也应当庆幸,当我们到达这里时,虽然人人疲惫不堪,至少毫发无损。关于那次被迫无奈的探险就写到这里吧。这一年来,你过得怎样?随着时间的推移,你好像更加沉默不语了。上一封信,你只写了一行字,还让我不知所云。你还在工作吗,还是已经在读大学了?兄弟,写信跟我说说你的近况吧。跟我说说那些让你应接不暇的女性的情况。如果可以,给我寄一张你的快照吧。我想看看你到底胖了些没有。我一直还在夜校学习。刚从工厂回来,就直接奔学校,真是太费力费神了。你大概也猜到了,我的日子可不大好过。每晚都得去上课。早晨七点就得开始干活,腾不出多少时间在家学习。不过,正所谓不劳无获,我现在开始迷上了法国象征主义诗人,可你也知道,在这个地方找不到什么书。如果你看到这类的书,买了寄给我,那我就太感激你了。钱我会通过信鸽寄给你的。知道吗,我很怀念以前我们之间的那些谈话。这儿找不到人倾谈,跟他们无法谈论严肃的话题。大家聊的是比如谁因挪用公款被逮捕了。这里现在聚集了许多家乡的伙伴。哈桑设法和几个果阿女孩一起乘小船逃跑,被抓住了。他们被关了几天,又被放了,没有人知道为什么。哈桑后来还是想了别的办法跑出来了,现在也在这儿。那个巴里斯特去了波士顿,在一所大学学意图化学。你别问我,他就是这么说的。前不久我碰到他弟弟,跟我说我们的巴里斯特从美国政府那里赚得了一大笔美金,他的学费也是美国政府支付的。所以,我也在考虑向山姆大叔提交申请。你圣诞节过得好吗?这里死气沉沉的,不过巴丘喝醉了酒,开始称我们的岛主“哈姆内克”。可怜的伙计,因骂老板是一头驴,结果被踢出了办公室。刚好想起一件事,你还记得拉希德的妹妹阿米娜·玛尔黑穆吗?你离开时,她该有十岁了。她现在是个妓女。信纸写不下了,就此搁笔。尽快回信,别忘了照片。代伙伴们问候你。你的,卡里姆1973年12月31日过去的错事如今写下充满着快乐。有一次……可我们做得既莽撞又自私。如今这个品德恶劣的傻瓜会取笑你妹妹了。他在那里找不到法国象征主义诗人的书,要我寄给他几本。你错过了最惨的一幕,拉希德。你错过了最惨的一幕,我的博西。你妹妹仅仅充当了一个注脚,没人为她流下一滴泪。你也是,你和我,我们看着邻居沦为乞丐,卖掉女儿换回鲨鱼肉,也会坐视不理,也会一笑而过。那些人专横地骑在我们头上,来教我们如何温顺。你和我,我们有些东西……在这个冰冷且总是充满敌意的地方,我经常想起你。十二月的一天早晨,我第一次为你哭泣。可那时,无情的泥土已将你的鲜血变成了灰尘。那是十二月一个明丽的早晨,天气极其干热。我们去借船冲浪,因为假期里无事可做,实在无聊。他往一边走,我往另一边走。他借到了船。我空手而返。“这是你的船长在说话。”他装出一副命令的语气。看我无意争辩,他就建议再去找个人,跟我们一起走。就在那时,一个叫尤尼斯的人岀现了,他还没来得及走过来跟我们搭话,我们就慌忙支开船的外伸支架。尤尼斯,绰号“金属丝”,因为明显看得出他脑子里肯定有些线路没连上。他绝不会害人,但他脑袋里装的都是些痴念妄想。我看着他站在拉斯马坦高地望着我们,心里有点愧疚。大家老是躲开他,他大概也习惯了。我在认识拉希德之前,和金属丝一起玩过很长时间。他跟我讲他那些疯狂的计划,我也把我的计划告诉他。他打算建一艘轮船,自己亲自驾驶。他手头可有不少建造轮船手册和航海手册。航运控制办公室的那些人很了解他,称他为船长来取悦他。你跟他说话,金属丝好像从来没有听见,连小孩子也欺负他。有一回,我看到他躺在树荫下,一个六岁的小男孩对着他的嘴巴撒尿。金属丝一声不吭地爬起来走了。在一旁看着的大人们一边笑,一边拍了拍小男孩的后背。我还看见过金属丝经过一群年轻人身边时,口吐白沬。但在码头旁的一排树下,很少有人会来骚扰我们。我们组成了二人俱乐部,那就是个战犯集中营。我是少校,而他,自然是船长。我向他吹嘘我在学校里成绩有多么棒,而他则给我杜撰他父亲在印度有房地产。他的父亲住在我父亲的一栋房子里。那房子本该是间店铺,而且显然有一阵子生意还很红火。但自我记事起,店里仅剩下几盒锈 铁钉和摆在橱柜上的旧鱼钩鱼线。不管什么人只要停下来到店里买东西,金属丝的父亲就会向人家借钱。他天天往清真寺跑,一天五次,每次都向人要钱。他跑遍了邻居家,向他们要钱。他去福利所,也向他们要钱。我不知道他这么不辞劳苦,到底有没有要到钱, 但我清楚他从来没有给我父亲付过房租。他身形瘦小,脸颊上的皮肤如皮革一般,而且松松垮垮。他的下巴内陷,因为牙齿掉光了。金属丝跟我说,他父亲在印度有大量的房地产,但还没有攒够钱回家 —趟。金属丝要造一艘轮船,把他的家人都带回家。在这期间,他父亲费尽心思,劝他找份工作,但金属丝总是拒绝,理由是,那样他就无法继续他的海事研究了。我看他站在拉斯马坦高地的水边,回想起过去的一些时光,我们曾一起坐在那排树下,吃烂掉的水果和偷来的饼干。我父母当时很担心,他们以为我也少了根筋。我看着那傻瓜站在岸边,眼睁睁望着我们朝他父亲在印度的房地产方向驶去。拉希德边笑边说,刚才真的好险啊。当整个海滩进入我们的视线后,拉希德开始模仿金属丝的那些疯狂举动。他双脚并拢,上身有节奏地前后摇摆。金属丝小时候曾几个小时重复不停地做这个动作。他咧着嘴笑着,目送着我们,依然笑着跟我们挥挥手,然后转身离去。“你刚才为什么要这么做?”我对拉希德说。他没理我,脱下衬衫。我想是因为我曾经和金属丝有过一段友谊,他因此感觉自己被玷污了。“我们快点吧,”他说,“如果你想到岛上去,又想赶回来吃晚饭的话。”现在的博西可谓春风得意,做什么都得心应手。我对船一无所知,他却是个行家。他是游泳冠军,全国四百米游泳纪录的保持者。他还曾是个有潜力的足球运动员,同时也是个十分能干又稳重的左手投球手。他皮肤白皙,长相俊俏,戴着银表带的腕表。那是英国俱乐部给他的礼物,奖励他得了二十三分,把七名击球手杀出了局。刚开始,我为能成为他的朋友感到骄傲,不过随着时间一年年过去,我们彼此了解后,我也就不再对他惟命是从了。上帝啊,说这些真让人伤心,仿佛过去的这些事未曾发生过似的。我和博西一前一后地走街串巷。我们给哈基姆写情书,并签上卡罗尔的名字,看他如何趾高气昂,洋洋自得,吹嘘自己被人暗恋。我们甚至安排他和“卡罗尔”见面,并总在最后一刻取消约会。夜幕降临后,我和博西常常在板球场边畅叙过往,憧憬未来。十二月的那天,我们出发前往监狱岛。英国人曾将此岛短暂作监狱用。如今只有监狱的围墙还在。岛上风景秀丽,群山迤逦,泉水汩汩地从地下涌出,汇入溪流。这岛本是禁止游客入内的,不过没有人把它当回事。微风徐来,轻推外伸支架上的帆,我们在水上滑翔,只听到微弱的扯帆声响。晨光中,大海显得宁静而幽蓝,拉希德开始唱起歌来。他唱得很糟,只是为了逗人一笑罢了。他回头看了一眼陆地,我至今还记得这一幕,因为他接着就转身对我说,从这里望去,那儿不是很美吗。周围平静而安宁,微微的风刚好能吹动船只往前走,也让我们备感凉爽。不仅如此,你感到仿佛终于逃离了让人窒息的闷室,如今正在旷野中自由奔驰。这里的水很凉,是你可以想象的那般凉,不像水龙头流出的水。从这里望过去,城镇反倒显得不真实,犹如摆在建筑师办公室里的一具古老的模型。在这里,没人在意你穿的裤子合不合身,没人在意你是白皮肤还是黑皮肤,你不用走过臭气熏人的巷子,也不用跨过湿滑的水沟,也不会有盛气凌人自以为是的长辈来羞辱你,更没有女人用她们的身体引诱你,又不让你靠近。*“我可不能就这么丢下妈妈和阿米娜。”拉希德说。他父亲几年前去世了。在马斯基蒂马多戈,我曾站得远远的,看着他平静地做着一个丧亲儿子该做的一切。他在哀悼的人群中穿梭,接受邻居和陌生人的慰问,面容憔悴。我希望他能流几滴泪,即使是为了他自己。一个十六岁的少年,在自己父亲的葬礼上,却滴泪未洒,看起来总是不妥。后来,他说他没哭,是因为心里没有悲伤的感觉。父亲死了,他也想让自己难过起来,可他当时只有责任感。他说,从记事起,父亲就对他很凶,疏远他。现在老混蛋死了,他倒是真的感觉到了如释重负。我说对于死人,你不能再心存怨念,于是他对我露出了大哥哥包容式的微笑,并问我,那他该对谁心存怨念呢。我告诉他死者需要我们祈祷,他则说祈祷对那个老家伙毫无用处。他说地狱里的那些天使们,想着他准要来报到,肯定都在摩拳擦掌了。我说你那么说你父亲可不对,他说我不懂,因为我有个关心我喜欢我的好父亲。我说,无论如何也不该诅咒他下地狱。他沉默良久,对我说地狱根本不存在。我说这么说可就错了。“我不能丢下她们不管。”他说,“她们能做什么?她们自己能做什么?”“你不会一去不回的。”我劝道,“你会回去照顾她们。”“妈妈一天天变老。”他说,“如果我到其他地方待个五六年,当个林业官员,回家却发现我妈妈死了,我妹妹成了妓女,那我离开还有什么用?”“不要胡说八道,博西。”我说道。“好吧,”他说,“也许我描绘得太阴暗了。”我告诉他,他说话的口气让我想起了蒙齐尔关于黑海的画。一辆古老的手推车面向大海,车上坐着一位贵人。天鹅绒般的蓝色海岸,墨绿色的金属边缘从轮船上荡漾开来。身着长袍的穆斯林女子正享受着这趟水路旅行,一群人衣衫褴褛,端着蜜饯在旁侍奉着。这天跟随出游的,还有身边剽悍的随从和拿着相机咔嚓咔嚓 拍照的兄弟姐妹。在岛上。我们暂时弯腿弓背躲在矮树丛里,拿树枝间的间隙当作临时散热孔,解解暑热。在满是沙丘的岸上,我们急促地用沙子把自己覆盖起来,这虽然危险,但能擦去身上的碎屑,然后前往当年的帝国要塞。名叫往昔的帝国。面对残垣断壁,博西朗诵着《人生礼赞》,在念到尘归尘一句时,意味深长地缓了口气。接着,他唱起《统治吧,不列颠》,情绪高涨得给呛住了。他还挥动两个手指祈福,以免有人曲解了他的用意。关押了触犯王权的微不足道的罪犯的监狱,朽木残骸。圣令一下,火炮齐发,足以教训那个混蛋刁民,记住下次要交税。水再次变得无足轻重,一支英国考古探险队于1929年在非洲的东海岸发现了一把竖琴,由此解决了印度尼西亚曾经入侵这里的理论。高级圣迈克尔和圣乔治爵士布朗特在溪谷一角发现了头骨碎片,表明这里有人类史前的生存迹象,可追溯到公元前8000年,再往前则无从考证。在布朗特溪谷,博西再次停下,消消酷热,但差点被那里的气味呛住。在一个杂草丛生、到处都是野生西红柿的棕榈树岩洞里,我们发现了一个地下城。这里根本不欢迎我们光临,我们慌忙逃出了可怕的下颌沟,又累又饿,浑身乏力,便栽倒在一棵芒果树下。这棵树,我们立马将其命名为“出城”。腐叶堆积在那儿发出刺鼻的味道,埋在泥地里的植物也烂了与土壤混在一起,芒果成熟后掉在地上正渗着汁液。我们一致公推大靴子博西爬上去,用甜言蜜语骗取慷慨的馈赠,犒劳来自于文明种族的正在挨饿的开路先锋。地上的芒果虽然饱满却疲沓沓的,汁液流个不停,仿佛人生了痢疾一样,周围布满苍蝇。博西船长两眼放光地回来了,带回一只挣扎着的花斑乌鸦。我们跪下来,谦卑地忏悔着,然后与苍蝇抢起芒果。最后上帝保佑了我们,站在了我们这边。大靴子博西擦掉战利品上的泥土,此时我脑袋轰鸣,惊觉到要注意卫生。我暂忘了饥饿,警告博西吃这样的东西不卫生,但是博西太饿了,没有听我的劝告。“哦,心爱的妈咪,”我祈祷着,“我需要你,就现在!”哦,卫生之泉,请跟我实话实说,我会马上死于饥饿还是死于痢疾。哦,给我擦屁股的人,简单地说,以前不管遇到什么事,我都是对你言听计从,但现在一个新的欲望从肠子里冒出来,引诱着我,把小心翼翼抛撒到风里。怂恿我僭越你的忠告,去吃芒果的会是毒蛇,用心险恶的毒蛇吗?我溜进了灌木丛,愧疚却鲁莽地大口吃起“禁果”。大地的心在颤抖,但我无暇顾及其他,只想填饱肚子。肚子里发出咕隆咕隆轻微的响声,针尖似的刺着肚脐,心里微微感觉不安,我双膝跪下,等待着雷声,博西惊奇地看着我,眼神似异教徒。卫生教母没有伸手帮助我们,我们离开那个险恶的岩洞时,我战战兢兢的,肚子缓和多了;博西则一脸兴奋、心满意足。到瀑布去。在当时看来,那地方本该有一架水车作为社会进步的标志以及古代印度尼西亚文明的佐证。我们双脚踩入池底,以少年特有的快乐劲儿踢着水。我们喝脚下的水,走到池中央黏滑的石头上,那些石头像浑身裹着黏液的甲壳类动物。我们双手放在胯上,摆好姿势拍了张照片,好拿回去给家里的那些伙伴看。我们把这块石头命名为“作别我的屁股”。我们坐在潺潺的瀑布下。我看着航海先辈们曾经见过的一切,内心浮想联翩。就在此地,一定有个印度尼西亚领袖站过,用他的眼力撕穿大自然神秘莫测的面纱。振作起来吧,博西,坚信你坚定的眼力。多少人站在这里——你我站着的地方,却见不到我们所看见的。我们是上帝选中的少数人……坐在盈溢的水池边,在我们卑微的倒影里,在愚蠢的白日梦的伪装下,看到了无尽的世界。先贤的箴言如铁砧锤打我们的自尊,使之变得愈加刚硬。不过时间已到,我们得马上离开瀑布天堂,前往旅程的最后一站。博西走在前头,我跟在后面。我一边望着他在灌木丛中辟开一条路,一边又想起万能的上帝赋予我们的使命。不管将来发生什么,我们已经肩负起了属于自己的那份种族的重负。回到泊着船的海滩,我们到水里游泳。至少博西在水里游了,我则站在齐腰的水里,洗去身上的污垢。“别炫了。”我冲着他喊道。他朝我挥挥手,转身面向海滩,又迅速钻进水里。我称他是自大狂,他反而自满地咧嘴一笑。我们坐在海滩上,让风吹干身体,他跟我说他能游回城里,比我驾船还快。他总是这样夸夸其谈,我则嗯嗯称是。“你不相信我?”他问道。“我相信,博西。”我说。现在别再瞎混了。午后天色渐暗,我提议尽量早点回去。我们把船调了个头推入海中。我先跳上船,再帮博西上船。船帆刚刚扬起,博西就站起来,说声再见就从船板上一跃而下。“城里见。”他在水里喊道。我冲着他大叫,让他别做傻事,但他已经游远了。突然刮起一阵风,鼓起船帆,我连忙伸手抓舵柄。风把船吹回到了岛屿,离城愈远。我用力想转动舵柄,差点翻了船。我惊恐万状地坐着,船则像野兽发疯一样在水上漂着,速度飞快。我努力想把帆收回,可舵柄一松开,船帆就猛烈地摆动起来,我只好重新抓住舵柄稳住船身。我咒骂他是个大傻瓜,咒骂他爱炫耀。他要在船上,一定知道怎么应付了。船仍然没有驶出那座岛,我能看见自己被风刮进大海,惨死在鲨鱼或其他鱼类的嘴里。船出了岛,可是我们,我和船,却朝着错误的方向漂去。突然,狂风停了,就像刚才来时一样迅速。我冲过去,把帆降了下来。我找不到他了。我喊着,叫着,吼着,想调转船头驶回岛上,可刚扬起帆,风就把帆鼓得满满的,把船吹着往相反的方向漂去。我一时不知所措。你不管我了,博西。你游戏玩过了头。博西,你怎么样了?博西,你不管我了。博西,你怎么样了?博西,我坐在船上,想着你可能遇到了不测,而我却无能为力,就吓得要死。博西,船太大我无力掌控,水太深我无法吃住它,你却连人影都不见。博西,我不停地喊着你名字,却渐渐离你越来越远。博西啊博西,我的博西,你自己游回陆地,想让我无地自容,现在我已经无地自容了。可是博西,你又去了哪儿呢?我筋疲力尽,却无法调转船头,回到你那里去。你一定会赞叹这船的力量,你虽然嘲笑我,但还是会赞叹这船的力量。我竭尽全力了……还有什么可说的呢?我有过一次,把船头调过来了,却因掌控不了,只得收帆。等我再扬起帆,风又把我朝着另一个方向吹去。博西,你怎么样了?我已经竭尽全力了。我待在那里,呼唤着,喊着,大声叫喊着你的名字。后来我猜想我真是太笨了,或许你正在回城的路上,安然无恙呢。我转念又想,也许我自己再也回不去了,于是我对你的所作所为很愤怒。博西,我站起来,对你破口大骂,怪你不该溜走,就这么丢下了我,不管不顾的。然而,我一刻不停地在离你远去。然而,我每时每刻都知道我已经失去了你。我骂你是王八蛋,让我这么痛苦不堪。我每时每刻都知道你已经离开了我。我最终还是上了岸。我不知道自己是怎么上岸的。你错过了这最残忍的一幕,博西。那天晚上我在姆布维尼上了岸,步行三英里,才回到镇上。在经过高尔夫球场时,我被人截住了,他们用棍子打我,用石头砸我,跟我说是遭报应的时候了。他们打我,说这是阿拉伯人遭报应的日子。他们打我,我血流满面,不省人事。在高尔夫球场旁的海滩上,我清醒过来。空中响起了枪声,我开始没有听出是枪声,那声音就像小孩在玩玩具枪。我还在流着血,浑身疲乏,吃力地沿着海滩走着。我一直走到了尚加尼,又被一群拿着大砍刀和枪的野人拦住,他们说我是从军营里出来的民兵,扬言要一枪毙了我。他们说他们已经攻占了军营,首相已经投降,被打得屁滚尿流。他们说是时候了,阿拉伯人该遭到报应了。说苏丹已经逃到港口的一艘轮船上,要是逮到他,一定要扒掉他的棉布衣,操他的屁股,再往里塞满炸药。他们说我是阿拉伯人,就该死。他们说干坏事的一定是阿拉伯人。他们说如果不是从兵营里出来,那些流血的地方怎么解释?他们说一切都结束了,我哆嗦成那样又怎样?他们说这家伙没用处,要不要先操了他,再送给他一颗子弹?他们说没时间了,现在就杀了他,赶在别人到达有钱人家之前。他们说如果不赶紧,所有的好东西都会被抢空了,好女人都会轮不到他们了。他们说别在他身上 浪费一颗子弹,喏,让他见识一下我的钢棍。他们说,喏,抓住这个……可是我已经精疲力竭,他们打我,往我身上撒尿,然后把我扔下,躺在沙滩上不省人事。你错过了这最残忍的一幕,博西。[1] 19世纪美国最伟大的浪漫主义诗人朗费罗的作品。[2] 《统治吧,不列颠》(Rule Britannia):一首英国爱国歌曲,改编自18世纪苏格兰诗人詹姆斯·汤姆森(James Thomson)的同名诗作,1740年由英国作曲家托马斯·阿恩(Thomas Arne)改编成曲。选自《非洲短篇小说选集》,译林出版社,2013.12上外学者翻译古尔纳短篇小说《博西》

近日,就《非洲短篇小说选集》一书当年的翻译工作情况,作为翻译工作组织者和国内最早将这部作品翻译成中文的译者之一,上海外国语大学查明建教授接受了新闻晨报记者专访。

上海外国语大学党委常委、副校长查明建教授

我相信阿契贝的文学眼光

晨报:在得知古尔纳获得诺贝尔文学奖,你的第一感受是什么?查明建:得知古尔纳获得诺贝尔文学奖,感到很欣喜!因翻译《非洲短篇小说选集》时读过他的小说,对他有印象,并不感到陌生。非洲作家再次获得诺贝尔文学奖,是件大好事,会让全世界的读者更有兴趣了解非洲文学,而关注非洲,关心非洲人的生存处境。晨报:当年译林出版社怎么会联系到你来翻译此书?查明建:记得大概是2011年1月吧,译林出版社王理行老师来上海,我们聊起了共同喜好的话题:外国文学和外国文学翻译。我那时已出版了《中国20世纪外国文学翻译史》(上下卷),所以对20世纪外国文学翻译情况比较熟悉。我们都感到,相较于欧美文学,大部分中国读者对非洲文学还比较隔膜,我们对非洲文学的翻译还是太少了。2011年7月的一天,王老师给我电话,说他们谈妥了两本非洲短篇小说选集的版权(即《非洲短篇小说选》和《当代非洲短篇小说选》),问我是否愿意组织人翻译。我问是谁编选的,他说是钦努阿·阿契贝和英国学者C.L.英尼斯编选的。阿契贝是尼日尼亚著名小说家、布克奖获得者,在国际文坛享有崇高声誉,被誉为“非洲现代文学之父”。我相信他的文学眼光,因此就很爽快地答应了。60后这代人对非洲并不陌生

晨报:在翻译《非洲短篇小说选》一书之前,你有没有接触过其他非洲作家的文学作品?

查明建:我们60后这一代人,对非洲并不陌生,还挺有亲近感。那时,报纸、收音机里常有关于非洲的信息报道,如非洲某个国家元首来中国访问,中国援建坦赞铁路等等。我小学和中学时就读过一些非洲文学作品。那时候到处找书看,凡能找的,就兴致勃勃地看,还舍不得一下子读完。记得那时候自己读过的作品有《埃及短篇小说集》《塞内加的儿子》和诗集《非洲的风暴》等。读大学时,有段时间比较集中地读了非洲文学作品,如马哈福兹的“纳吉布三部曲”、阿契贝的长篇小说《瓦解》以及外国文学出版社出版的“非洲文学丛书”。这套丛书收入了非洲具有代表性的作家作品,如尼日利亚的索因卡、肯尼亚的J.恩古吉、喀麦隆的F.奥约诺、阿尔及利亚的M.玛梅利、塞内加尔的桑戈尔等著名作家的作品以及《非洲当代中短篇小说选》。后来又读过戈迪默、库切等人的作品。

读过的非洲小说中,给我印象最深、最令我感动的,还是早年读的埃及当代著名作家尤素福·西巴伊的长篇小说《回来吧,我的心》和穆斯塔法·阿明的《初恋岁月》。这两部小说正巧都是我校著名学者朱威烈教授翻译的。多年之后,我还特意从家里找出这两个译本,请朱老师签名以留念。

晨报:《非洲短篇小说选》在作品编选方面有什么特点?

查明建:译林出版社2013年翻译出版的《非洲短篇小说选集》是将《非洲短篇小说选》和《当代非洲短篇小说选》合编为一本书出版的。这两部短篇小说的特点很明显。《非洲短篇小说选》所选的,是1983年之前的短篇小说,基本上采取的是现实主义创作手法,即以线性时间叙述方式,以事件为核心,以平铺直述的描写、叙述、人物对话来结构小说,有的还留有口头文学的痕迹,故事性和民间色彩很强。《当代非洲短篇小说选》收入的,是二十世纪八九十年代的作品,可以看出当代非洲短篇小说创作手法的变化,已体现了与欧美现代小说类似的品格,里面有不少意识流、内心独白、梦幻、荒诞等,现代主义色彩比较明显。

晨报:在翻译过程当中,你觉得最遗憾的是什么?

查明建:文学翻译与实用翻译不同,不仅需要反复研读、琢磨所要翻译的作品,还要了解作家的生平、他的文学观和创作情况,最好还要读读他的其他作品,以便充分感受他的语言风格和文体特点。我们在翻译这部非洲小说选集时,很多作家的资料还很难从网上查询到。

非洲文学是世界文学的组成部分

晨报:从上外毕业之后,你一直从事比较文学研究,如何看非洲文学在世界文学当中的组成部分?查明建:很多人大概有些偏见,觉得非洲经济落后,文学也很落后。其实不然。社会经济发展水平对文学发展有一定影响,但两者并不必然构成正比例关系,比如拉美文学。非洲文学也一样。非洲文学是世界文学的组成部分,不是从地理学意义上,而是从文学的本质和“文学是人学”意义上而言的。

在诺奖公布次日,上海外国语大学东方语学院斯瓦希里语专业教师马骏接受了界面文化(ID:booksandfun)的采访,深度解读古尔纳的文学特色。

上海外国大学东方语学院斯瓦希里语专业教师马骏

01

古尔纳写作的最大特点

是不给笔下的角色好下场

向上滑动阅览

界面文化:Abdulrazak Gurnah的名字该怎么翻译?马骏:现在对古尔纳有两种译法,一种是古尔纳,还有一种是格尔纳,我认为前者更好。因为这个词的词源是印地语,“格”则是英语发音,前者更加尊重本源。界面文化:你是什么时候开始接触古尔纳的作品的?阅读的时候有怎样的印象?马骏:2017-2018年在坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学读硕士期间,在导师的推荐下,我不仅阅读了斯瓦希里语文学作品,也选读了部分坦桑尼亚的英语文学作品。我阅读的第一部古尔纳作品是《天堂》(他在2020年出版的新书Afterlives延续了《天堂》的文本设定),发现他的语言非常流畅和优美。在我看来,古尔纳写作的最大特点是不给笔下的角色好下场,也就是没有圆满结局,这一点吸引了我。因为我做斯语研究也涉及到部分口述文学的田野调查,那时候就发现古尔纳的作品和很多东非传统口述故事一样有相似的悲剧性叙事。所以说他的作品既有虚构性,也在现实中有所呼应。界面文化:在媒体报道中,古尔纳被称作“坦桑尼亚作家”,确切地说,他算不算坦桑尼亚人?你怎么看待古尔纳的身份问题?马骏:现在流行的说法是,古尔纳是20世纪60年代末以难民的身份来到英国的,1963年桑给巴尔(Zanzibar)在英国统治下进行了和平解放,之后阿比德·卡鲁米总统的政权导致了对阿拉伯裔以及南亚裔公民的压迫和迫害,桑给巴尔革命还在1964年发生了大屠杀。其实,这在历史学界也是有待商榷的说法,因为英国殖民者离开桑给巴尔的时候,留下的是少数阿拉伯裔统治大多数非洲裔的政治结构,必然导致阿拉伯裔虽然有长期统治的惯性,但经历过民族独立运动,占人口大多数的非洲裔不太能接受这样的权力分配,所以必然导致革命。很多人说古尔纳是阿拉伯裔的桑给巴尔人,因此受到了压迫。但是实际上,像他这样混血裔的桑给巴尔人其实就是斯瓦希里人,只不过在那样特定的背景下,阿拉伯裔以及南亚裔的斯瓦希里人受到了相对不公的待遇,导致他出走到英国。他出走时才18岁,一直到1984年才回到桑给巴尔。在漫长的离家过程中究竟是什么身份?这对很多人理解古尔纳也造成了困扰。比如说,诺奖颁布以后,坦桑尼亚总统萨米娅·哈桑(Samia Suluhu Hassan)在推特上对古尔纳表达了祝贺。但其实很多坦桑尼亚人不认为这是他们的骄傲,因为古尔纳离开桑给巴尔的时候,还不存在坦桑尼亚这个国家,当时还是坦噶尼喀大陆和桑给巴尔这两个分开的、各自独立的政体。所以也有很多人认为,古尔纳只是一个桑给巴尔人,不能当作坦桑尼亚人看待,(坦桑尼亚政府)对古尔纳的宣传可以说是给自己身上贴金的行为。

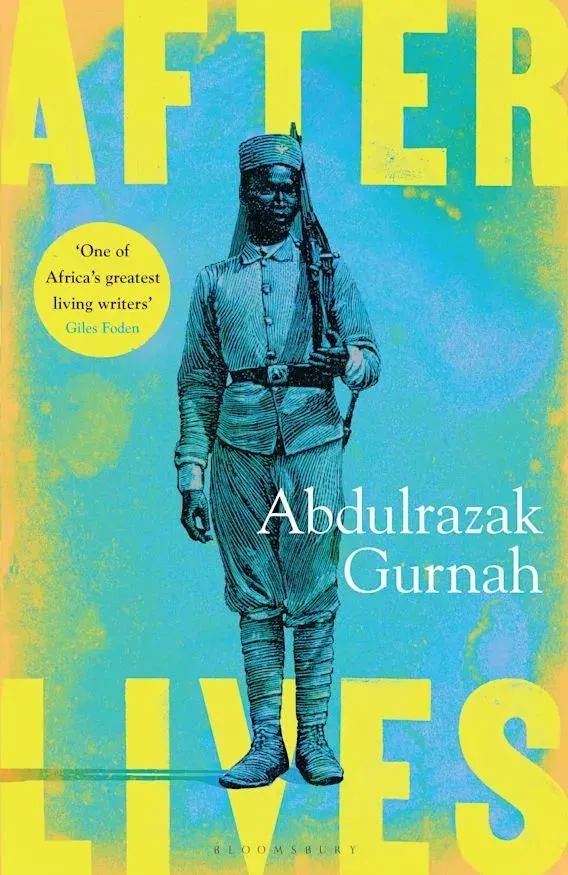

古尔纳2020年出版的新书Afterlives英文封面

02

语言和身份在非洲文坛

是相伴相生的一对元素

向上滑动阅览

界面文化:马骏:古尔纳的作品《遗弃》中出现了两个非常重要的人物——来自英国的东方学者皮亚斯和来自非洲的蕾哈娜。他们各自只懂一点儿阿拉伯语,沟通时只能用蹩脚的阿语沟通,不知道彼此了解了多少对方的意思,但这并不妨碍他们最终相爱。在他的代表作《天堂》里,人物在旅行过程中也经常遇到语言不通的情况,所以需要翻译。翻译的重要性以及翻译的选择就成为了塑造故事情节的重要元素。对语言的讨论和思考也是古尔纳作品的一个亮点。流散的人应该如何确立自己的身份?(如果要靠的)是语言的话,那么一个不被发达世界知晓的语言,究竟是故土施加在身上的枷锁,还是故土在内心的遗骸呢?在《天堂》里,斯瓦希里语文本的元素很常见,还有阿拉伯语和波斯语的诗歌,以及南亚、印地语等文化元素。界面文化:马骏:这也和他出生于桑给巴尔有关。桑给巴尔在整个东非大陆是一个特殊的区域,因为从公元10世纪开始,就有阿拉伯裔和南亚裔、葡萄牙、阿曼甚至是来自东南亚地区的旅客往来于此,相对来说,桑给巴尔始终是一个国际化的区域,是文化多元的地带。在这样的背景下,古尔纳对于殖民前的原始平均主义、部族主义的原始乌托邦的感知相对是薄弱的。古尔纳的作品大多是通过记忆来追溯过去在桑给巴尔和环印度洋贸易带发生的事情,并不局限于“后殖民主义”的视野,这也和他个人经历有关。因为他本人年少时就流亡英国,记忆是他所拥有的故乡。古尔纳的几乎每一部作品都是通过主要讲述者的记忆来回溯过往在遥远故土的经历。界面文化:马骏:整个东非地区的文学横向分为斯瓦希里语文学和英语文学两大类。我们很难在全球的文学视域内看到有关斯瓦希里语文学的讨论,但是在坦桑尼亚,斯瓦希里语文学的脉络是悠久的,可以分为三个主要阶段,即传统的口述文学时期、传统的书面文学时期和现代书面文学时期。所以说,本土语言一直存在,而且有着非常成熟的、庞大的读者群体,有成熟的本土语言文学教育的机制和本土语言文学批评的机制,但所有这些内容都很难在东非以外的地区看到。是不是只有英语的作品才能被外界知晓?是不是只有英语的作品才能代替非洲人表达自己的感受呢?这样一个庞大的、以本土语言书写的作者和读者群体被笼罩在“诺贝尔奖”的光环背后,是不是会越来越不可见?而古尔纳此前接受的教育难道真的没有涉及到如此丰富的斯瓦希里语文本吗?我认为这是非常值得思考的问题。界面文化:马骏:

中文世界对东非世界的想象是什么样子的呢?

03

与古尔纳相比

恩古吉更有战斗性

向上滑动阅览

界面文化:马骏:跳出文学评论家的范畴,古尔纳反殖民,恩古吉也反殖民,但是恩古吉的反殖民实践和立场相对来说是比较激进的。2020年11月,我参加了肯尼亚内罗毕大学建校50周年的线上校庆活动,恩古吉也以视频的方式参会,他在活动中提出,更希望非洲作家用本民族语言去书写,希望非洲作家可以写更多与非洲大陆连接更紧密的内容。流散的非洲作家书写的大多是和移民、身份、后殖民相关的(主题),其实本土语言文学的范畴里大家关注的问题五花八门,但是所有这些内容都很难被外界看到,这也是恩古吉很痛心的。界面文化:马骏:

肯尼亚作家恩古吉·瓦·提安哥

04

中文世界里的非洲作家

主要靠英美大奖推荐

向上滑动阅览

界面文化:为什么古尔纳等非洲作家的作品在中文世界较为少见?马骏:昨天一开奖,大家都说没有听说过这个人,但其实古尔纳是非洲流散文学中的一个重要角色。事实上,不管是用英语书写的非洲作者还是以本土语言书写的非洲作者,作品想要被外界知晓,最主要的途径就是出版商的推荐。在改革开放初期,有很大一批非洲本土语言的文学作品被译介成中文,我自己手头就有十本左右当时的译作,这些基本都是政府主导的翻译工作。因为国内外文局此前有专门的斯瓦希里语办公室,作为官方机构,引进非通用语作品的时候可以不太考虑经济效益。但是国内出版商在引进外国文学作品的时候,更多看重作品的话题度、经济效益,再加上出版业的现状,会导致出版商的选择更加保守。如果引进会亏本,那为什么要引进?可是,我们怎么判断会不会亏本?如果没有成熟的文学批评体系,很难判断引进哪个非洲文学作品不会亏本。这时候能参考的只有欧美的出版商、文学评论界的推荐。在21世纪,我们能看到的非洲作家,包括索因卡、库切等,都有着相似的身份——他们都是在英美主导的文学奖项中获过奖的人。在这之前翻译成中文的,比如坦桑尼亚的E·凯齐拉哈比、夏班·罗伯特、易卜拉欣·侯赛因等人,虽没有获得过任何欧美出版商主导的文学奖,但是他们在东非当地是非常有名的甚至可以说是文豪级别的作者。只有通过当时中国斯瓦希里语语言研究者的引进,他们才能被中国读者看见,但现在缺少这种渠道。而且就算引进了,也缺少文学研究者将它们介绍给读者,我认为不免是一大憾事。原文链接:由诺奖得主古尔纳窥见东非:是否只有英语作品才能代替非洲人表达自我?

来源| 新闻晨报·周到 界面文化飞地Enclave

编辑|伍雨薇 柳源

●●●●●

阅读上外多语种资讯,欢迎访问

http://global.shisu.edu.cn

© 上海外国语大学微信公众平台

服务号:SISUers/ 订阅号:sisu1949

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

热门推荐

备考交流

最新动态

推荐项目

活动日历

- 01月

- 02月

- 03月

- 04月

- 05月

- 06月

- 07月

- 08月

- 09月

- 10月

- 11月

- 12月

- 04/03 4月3日|云南大学2025年EMBA/MTA专业学位调剂说明会在线直播!

- 04/08 开放名额!北京师范大学经管学院MBA2025调剂说明会等你来

- 04/09 活动报名 | 4月9日交大安泰MBA深圳招生直通车,最全报考指南:全新招生政策详解、升级奖学金体系揭秘!

- 04/10 【FISF Forward】首波校友午餐来袭!解锁职场进阶密码!| FMBA

- 04/10 活动预告 | 第一批菁选见面会报名截止前,4月10日招生直通车为你的报考环节保驾护航!

- 04/10 预约席位 | 4月10日交大安泰EMBA招生说明会

- 04/11 北京邮电大学-法国里昂商学院EMBA项目25级招生政策发布会

- 04/12 校园开放日| 新能源顶流!揭秘千亿赛道背后的“钞能力”!

- 04/12 【招生活动报名】复旦MBA“光合计划”招生沙龙等你共赴未来

- 04/12 职场秘钥 校园解码 | 华理MBA/CMBA、MEM、MPAcc校园开放日嘉宾解锁!