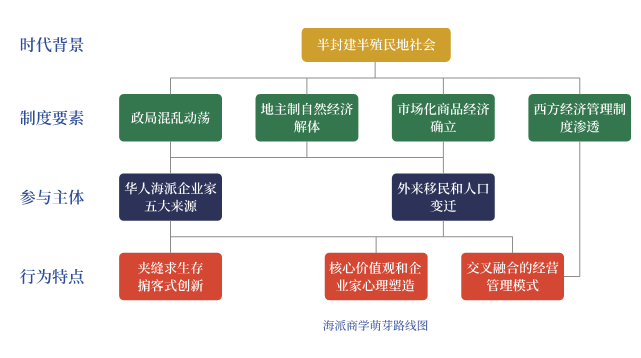

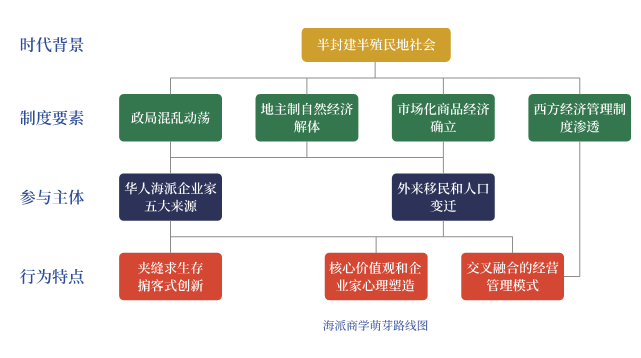

编者按:《上财商学评论》是由上海财经大学主管、上海财经大学商学院主办的一本刊物。第一辑已于在2021年10月正式出版发行。刊物传承1932年11月上国商创办《商兑》,以刊为媒赋能商学教育,致力于打造“海派商学”第一刊。本文为上海财经大学商学院人力资源管理系系主任、MBA项目学术主任陈志俊教授为本刊撰写的主题文章——《从海派商学的萌芽看近代中国如何凝聚重生》。历史上,伟大的想法总是出现在文化和经验交错的十字路口。——克莱顿·克里斯坦森《创新者的基因》拷问海派商学提笔写这篇文章的时候,我常反问自己:有没有必要梳理所谓的海派商学?经历一番思考后,我发现这个问题其实隐藏了三个核心挑战:第一,界定所谓海派商学的实质与边界;第二,确定这种商学思想和管理实践的核心特征;第三,在当下的语境和大背景下明确研究剖析海派商学的现实意义。确实,第一个核心挑战,正如冯友兰在撰写《中国哲学史》时碰到的类似情形,就是他的《中国哲学史》要讲述的到底是中国哲学的史还是中国的哲学史。学理上的同样挑战,对于海派商学一样适用。除此以外,还有另外一些灵魂拷问。首先,如果有海派商学或者海派管理思想,那么是否还有其他主要派别?其次,如果有一个成体系的海派商学或者海派管理思想,其起始点在哪里?其自身是否有传承与发展?再次,海派商学的实践主体和相应客体主要是谁?进一步地,区分实践主体的标准是什么?比方说,通常大家会认为谈海派离不开上海,海派商学的实践主体主要是来自上海周边区域的民族资本家(Carroll, 2006; 唐力行,1997),那是否还值得囊括来自全国其他地区主要业务集中在上海或者周边地区的民族资本家和海派企业家(Ma, 2010; MacKinnon, 2008; Wang, 2008; 王国永,2002;王海,2018)?这些企业家和其他地区的企业家有哪些不同?既然有民族资本家,那么各时期的中国政府和政党组织(Coble, 1980; Perry, 1993),乃至相对应的外国政府、商业组织、个人(Cochran, 2000; Liu & Fogel, 2009) ,在海派商学萌芽壮大的过程中起了什么作用 (Fogel, 2010)?这里面有没有上海本地市民的参与和贡献(Lu, 1999)?这一系列问题,一方面成为构建和阐释海派商学内涵过程的重要挑战;另一方面也预示着,通过界定海派商学的实质内涵,将有助于今日的我们更好地了解近现代中国是如何通过学习和掌握西方近代商学思想和经营管理制度,克服重重障碍、实现自身发展。而我就是从这一视角出发,带着这许多的问题,开始对以往研究成果的阅读与了解。既然目的是了解西方近现代经济管理制度在中国落地生根的过程,就不能完全依赖对中国古代管理思想的总结归纳(成思危、潘承烈和虞祖尧, 2001; 苏东水,1992; 苏东水和赵晓康, 2001; 颜光华和刘震宇, 2003; 张钢, 1998; 朱英, 1990)。因为在近现代中国历史发展的大背景下,很多影响商学发展的个人、组织和力量并不熟悉中国传统管理思想,甚至不能用中文进行有效交流(Cochran, 2000)。如果将对于中国传统文化的熟悉和内化作为剖析海派商学的初始条件,将不可避免地导致我们的分析会忽略掉很多有意义的现象和知识(陈鸣, 1990)。同样的,完全依赖西方中心化的理论框架与视角,也不能很好地了解西方近现代制度和管理实践与中国传统经济制度及商业模式碰撞融合的过程(Reinhardt, 2020;苏东水,2009)。不然,大家就有可能会简单地认为中国近现代商业模式是对西方制度与模式的简单模仿,或者认为由于各个国家和地区的文化的差异,导致了相互排斥的商学经验与方式(Cochran, 2000)。海派商学萌芽的内外部因素如果要简单描述近代中国,那么将其界定为一个半封建半殖民地国家,可以帮助我们了解海派商学是如何在当时的社会经济与政治文化背景下慢慢萌芽的(Cochran和Strand, 2007; Frost和Frost, 2021)。由于半封建半殖民地的特点,当时的中国商业组织在生存与发展上面临了许多独特的挑战。首先,相较于可以轻松进入中国市场的外国资本,本地民族资本除了需要面对资金、技术、模式等市场化竞争条件与手段的束缚,还需要面对各类不平等条约的限制(Fogel, 2010; Goodman, 1995)和政治力量的更替(Stapleton,1998)。因此,他们所处的制度环境缺少足够的连续性和一致性(Stapleton, 1998)。其结果是,海派商学的本地践行者,或称海派企业家,常常是在各类夹缝中寻找商业机会(Frost和Frost, 2021),导致其在商业投资与经营管理上呈现分散性的特点。其次,虽然中国传统的地主制自然经济不断崩塌,但是市场化的商品经济还在逐步探索中(唐力行,1997)。与之对应,国内军阀林立,各类政治集团陷入混战与分裂割据状态,而国内外政治因素又进一步对商业发展产生干扰(Coble, 1980; Perry, 1993)。在日常生活中,传统社会与文化观念中对于商人的各种刻板印象与偏见并未完全解除(Goodman, 1995),本地商人群体需要付出很大努力才能逐步完成其核心价值观与心理塑造(朱英,1990)。这些导致他们在近代社会中的领导地位与社会参与度均不高,尤其是政治领导地位与政治参与度不高,在影响中国近代社会发展过程中群众基础薄弱、可以调配的资源较少(Coble, 1980; Dillon和Oi, 2008; Henriot,1993; Perry, 1993)。最后,在商业制度与管理模式上,海派企业家并不完全依赖西方经济管理制度或中国传统商业理念,也没有将两者对立起来,而是出现了彼此取长补短、交叉融合的态势(Cochran, 2000;苏东水,2009)。这不仅在不同历史阶段出现的理论主张与商学实践均不相同,而且有不同的源流,海纳百川、不断融合,呈现很多新型组织与管理模式(Lu, 1999; 陈鸣,1990;王海,2018; 杨琰,2013; 袁燮铭,1988)。而这些融会贯通的结果又反过来影响中国近代社会的发展与走向,也在某些层面决定了海派企业家个人的命运和人生(Frost和Frost, 2021; Perry, 1993; 唐力行,1997)。海派商学萌芽的路径模式时过境迁,我们用于剖析海派商学的数据和信息,存在较大的局限性。因此,我想针对三个主要因素,通过举例说明的方式,论述海派商学探索发展的典型模式与路径。首先,对于海派商业,尤其是海派企业家和民族资本的夹缝生存发展模式(Dillon和Oi, 2008; Fogel, 2010; Goodman, 1995),我们可以参考周祥生创立上海祥生汽车公司的例子(Frost和Frost, 2021)。祥生汽车公司创立于1919年。20世纪20年代,上海市民的婚礼喜庆、迎送往来、出门公干等活动已经从使用传统的黄包车转变到大量使用出租车。因此,那个时代是出租车行业的黄金发展期。但是,早期的出租车行业被外资开办的车行垄断,导致想要从事出租车行业的中国司机只能开“黑车”。周祥生就是其中之一。在通过具有传奇色彩的原始资本积累之后,周祥生以分期付款的方式向当时的一家外资汽车公司购入首辆日产黑龙牌轿车,正式踏足出租车行业。为了避免自己被巡捕和交通警察逮住罚款,初期周祥生主要在上海虹口与江湾一带接送客人。不久,由于经营有方、声誉良好,周祥生不仅全部付清第一辆出租车的购车款,而且又从外资汽车公司购入一辆美产汽车,并于2个月后再次付清购车款。周祥生将自己的车行设立在公共租界的鸭绿江路。截至1923年年底,周祥生的车行已经拥有5辆出租汽车,并正式挂出“祥生汽车行”的招牌。在周祥生将车行迁到武昌路百老汇路路口后的10年中,他充分利用各种机遇不断壮大车队规模。截至1937年,祥生汽车行股本金已达50万元法币,职工人数超过640人,是当时名副其实的第一大出租汽车公司。在扩大规模的同时,祥生汽车行不断创新经营服务模式,积极应对各类竞争对手的冲击。比如,它在上海全市范围内设置了东、南、西、北、中5个区域22处分行,有超过50余处的特约代叫处,并设置了包括叫车热线电话的服务网络。对于经常订车的老客户,还专门分配了一个客户号,老客户只需报客户号和用车时间,调度员就会就近安排车辆。由于车行分布广、调度合理,通常客户叫车的等待时间只需2分钟,这个成绩放到现在也非常亮眼。祥生汽车公司花费重金从电话公司处购得“40000”的号码作为调度号码,取意中国4亿国民,并打出“四万万同胞,拨四万号电话,坐四万号车子”的广告语,将生意与民族感情联系在一起。为了进一步扩大影响,祥生汽车行将叫车电话直接漆于车身,这成了当时上海滩的一道风景线。除了“40000”号调度电话,祥生汽车行还提供轮船、火车班次查询及天气预报,甚至还有提前叫醒等其他服务项目。为了从半封建半殖民地社会的各种结构限制和制度的夹缝中寻找出路,周祥生的选择可以很好地代表当时海派企业家的普遍策略选择。面对外资希望通过制度和市场因素垄断本地市场的努力,海派企业家从非正式的地带找到了出路(Frost和Frost, 2021)。为此,他们不仅要在技术和管理上与当时的国际先进经验接轨,而且要更灵敏地关注市场需求和动态,并从制度层面存在的各种社会、政治缝隙中寻找机会(Dillon和Oi, 2008; Ma, 2010; Perry, 1993)。这种尝试和当代管理学描述的掮客式创新颇为相似 (Fleming, Mingo和Chen, 2007; Lingo和O\'Mahony, 2010)。此外,为了在与外资竞争时获得足够的正当性,海派企业家还需要巧妙地运用自身的民族资本背景。例如,周祥生很聪明地将祥生出租车的调度号码“40000”号与民族主义相联系(Frost和Frost, 2021)。也就是说,面对各类社会政治圈层(Dillon和Oi, 2008), 海派企业家通过具有创造力的方式打破各类圈层的边界,实现社会资本的积累和壮大(Dillon和Oi, 2008; Fleming等, 2007; Lingo和O\'Mahony, 2010)。其次,受制于传统地主制自然经济模式的限制和传统文化对商人的刻板印象(唐力行,1997),本地的海派企业家群体需要付出非常大的努力,才能逐步构建其核心价值观和心理塑造(王圆圆和袁泽沛,2006; 徐敦楷,2010; 朱英,1990)。与传统上认为近代企业家都深谙传统文化不同,这些企业家大致有五种来源(傅国涌,2021)。一是来源于传统地主制自然经济、具有一定科举功名或官方背景、由地方头面士绅转变而来的绅商。例如,“状元办厂”的张謇和陆润庠、周学熙、孙家鼐、孙多森,严信厚、严子均父子等人。二是同样来源于地主制自然经济模式,但起初并不具备优越的科举或官场资源,主要通过作为原有经济模式的学徒逐步成长起来的商人。例如,无锡荣氏兄弟、“五金大王”叶澄衷、商务印书馆创始人鲍咸昌等人。三是买办型。这类企业家不仅能够调动创办现代化企业所需要的资金,而且对于如何利用西方近现代经营管理模式非常熟悉。例如,朱葆三、虞洽卿和刘鸿生。四是海外华侨。这类企业家在海外完成了原始资本的积累,再投身于中国尤其是上海的各类商业活动。例如,张裕酿酒公司的张振勋,南洋兄弟烟草公司的简照南、简玉阶兄弟,永安公司的郭乐、郭泉兄弟,以及先施公司的马应彪等。五是知识型企业家。与其他四类企业家相比,他们既没有科举优势或官宦经历,也缺少雄厚的资本,但有海外留学经历或是自学成才,他们不是从家族企业开始,而是更多地借鉴股份制企业的模式开创自己的事业。例如,范旭东、穆藕初、卢作孚等人,以及陈光甫、周作民。由于这些企业家来源复杂,很难期待他们天生就共享同样的价值观和承担类似的社会责任。也正是由于来源的复杂差异,海派企业家在为自身企业注入灵魂的过程中会注意吸纳中华传统文化的精髓,并将西方优秀管理经验与之相融合(徐敦楷, 2010)。例如,1922年浙江慈溪人阮维扬创立上海康元制罐厂,就秉承中华传统文化,在 “厂训”和“训练通则”中明确提出“勤、俭、诚、勇、洁”的思想;对于员工的行为规范,要求“不偷懒、说实话,有过改之、遵纪守法”;此外,还要求员工每天做工之余要上文化技术课,将工作与学习相结合。这些企业家往往并不是将逐利作为自己兴办企业的初衷。有鉴于当时中国所处的外部环境和自身状况,这些企业家很多保有兴办实业、富强国家的情怀。例如,卢作孚在1926 年6月创办民生公司,就制定了“服务社会,便利人群,开发产业,富强国家”的公司宗旨,强调“个人的工作是超报酬的,事业的任务是超利益的”。为了增强员工的凝聚力和对公司的忠诚感,又提出“职工困难、公司解决,公司困难、职工解决”的口号,并且十分重视职工培训。不仅如此,这些企业家还通过订立公司章程将理念政策化。例如,张謇在成立盛达纱厂前,就撰写了“工厂合同”和一系列章程,这种做法明显是受到了西方管理思想和运营模式的影响(傅国涌,2021)。特别值得一提的是海派管理先驱的作用,他就是穆藕初(1876—1943)(王圆圆和袁泽沛, 2006;徐敦楷,2010)。穆藕初是上海本地人,童年时家道中落,但他奋发图强,14岁时进入棉花行当实习生。青年时期,他对西方思想和制度产生了兴趣,开始学习英文;并在25岁考入海关,捧上了“金饭碗”。他兴趣广泛,在工作之余加入沪南体育会和沪学会,28岁出版了译著。后因抵制美货,辞去了海关职务,担任龙门师范学校英文教员兼学监。32岁出任江苏省铁路公司警察长。34岁自费赴美留学,进入威斯康星大学学习农学。一年后获得江苏省留学生的官费资助,于1911年转入伊利诺伊大学农科并获得农学学士学位。同年转入得克萨斯农工专修学校,攻读植棉、纺织和企业管理,于1914 年获农学硕士学位并回国。正是在留学期间,穆藕初结识了提出科学管理的泰勒及其学生吉尔培莱斯(F. B. Gilbreth),他们多次讨论关于利用科学管理方法实施现代化大生产的管理问题。穆藕初1914年回国后,就决定与同事董东苏合译泰勒的《科学管理原理》,提出该书系“新管理法之鼻祖”“一再披览,于以恍焉悟美国实业界管理方法之精进,实此辈先觉左右指导之功居多”,并以“工厂适用学理的管理法”为题在《中华实业界》分5期连载。这份中文译本离英文原版出版仅7年,这显示了穆藕初及当时中国实业界对世界管理新思潮的追逐和兴趣。除了将科学管理介绍到中国,穆藕初还努力将该方法本土化,配合实施严格核算的记账制度,并将该方法推广至其创办的德大纱厂、上海厚生纱厂、郑州豫丰纱厂,大获成功。虽然没有证据显示无锡荣氏兄弟企业也使用了科学管理方法,但荣氏企业大量聘用熟悉欧美乃至已经使用科学管理方法的日本企业的经验,可以估计科学管理法在穆藕初等具有国际视野的学子和企业家的推广下,很快在中国大地扎了根。在西方近现代经济制度和管理模型的直接或间接影响下,相对于血缘和同乡关系,海派企业家更依赖专家的作用,对新机器和新技术保持开放的心态,也更愿意接纳掌握新知识和新技能的新人才。在群体层面,商人之间的联系和资源流动,随着地主制自然经济的解体,慢慢从传统的会馆向行会转变(Goodman, 1995)。在这个过程中,商人逐渐从依赖血缘或同乡关系转为依赖市场化的机制来协调资源配置、处理潜在纠纷(Wang, 2008;唐力行,1997)。再者,海派商学的主要参与者除了华人企业家,也包括在华开展精英教育的外国机构和组织。除了提供科学管理方法是学理上的启发,外资机构和组织努力打入并占领中国市场的尝试,也为海派商学的建立提供了丰富的素材和支撑。将西方管理实务纳入海派商学,可以避免分析具体管理模式时的文化中心性问题(Cochran, 2000)。通常,学界认为外资机构在进入中国时会偏好基于市场需要的结构化模式进行组织管理,而中国企业偏好基于东方式人际关系网络的管理模式。但Cochran(2000)结合详细的信息数据,对比了在华经营的2家美国公司、2家日本公司和2家中国本地公司,对此提出有力的质疑,指出海派商学的外资参与者往往融合使用不同的经营管理模式来适应经营环境的要求。例如,Cochran(2000)发现英美烟草公司在推广营销自身产品时,初期使用的是中外同步并行模式。具体而言,该公司一方面组建由一位美籍主管(James Thomas)领导的能熟练进行英语沟通的销售团队,分设部、区、段、组四级推销网络,全国范围内共设5个部17个区90个段,并且区以上的负责人都由洋人担任;另一方面组建由一位华人买办(郑伯昭)负责的销售团队,与美籍主管领导的销售团队不同,广东香山人郑伯昭领导的销售团队广泛依赖独立华人经销商来推广业务,并积极使用绩效考核和巨额佣金刺激销量,为关系优、信用佳的经销商提供一切便利。当郑伯昭领导的华人销售团队取得更优的销售业绩时,英美烟草公司转而完全依赖华人经销团队开展销售业务。当英美烟草公司将生产基地搬来中国后,绝大部分生产流程也是由华人基层领导负责。Cochran(2000)分析的一家日本公司是三井(Mitsui)商社。起初,三井商社在中国主要依赖华人买办开展业务。到1898年,由于业务调整需要在华生产棉产品,三井就从日本招聘并培训日籍雇员派来中国。由于语言、文化适应等原因,最终仅派出一些会中文的日籍员工前往棉产地收购原料。由于此举可以将成本控制得更低,三井在面对美国竞争者时就可以保持价格优势。Cochran(2000)分析的另一家日本公司Naigai棉花公司,情况完全相反。Naigai公司完全将自己在日本的经营模式照搬到中国。1911—1924年,Naigai公司在华开设了14家棉纺厂,其中11家在上海、3家在青岛,雇佣了超过25000名中国雇员。起初,公司利润丰厚,且只发生了1次工人罢工。英美烟草公司的管理层对此羡慕不已,因为同期他们经历了8次工人罢工。为此,英美烟草公司甚至想考虑效法日式管理模式,以减少工人罢工。但1925年初,Naigai公司尝试改变自身管理模式,将薪水相对更高的男性工人替换成女性工人甚至童工,事后又恰逢“五卅惨案”(1925年5月30日)。Naigai公司在1925年2月至1927年11月间遭遇了44次工人罢工。为改善这种局面,Naigai公司将招聘的权限下放给中国雇员,请他们通过个人社会网络招工。在Cochran(2000)分析的华人企业中,申新棉纺厂由无锡荣氏兄弟于1915年创办,中国火柴厂由刘鸿生在20世纪30年代创办。这两家企业都将传统的家族企业模式与西方式管理方法进行了有效融合。不同的是,刘鸿生家族在中国火柴厂的控股超过一半。此外,刘鸿生除了利用血脉网络和宁波同乡资源,还有意识地从上海圣约翰大学招收学生,利用他们的西方化人脉资源来拓展自己的业务,改进经营模式。从这些企业的对比分析中可以看出,海派商学对应的企业组织,无论是中资还是外资,都在业务发展过程中对照当时的政治经济环境来适时调整自身的经营管理模式。在东西方交会的上海及周边地区,保持开放的心态,充分学习不同模式的长处,用融合的方式创新自身的经营管理模式,创造出符合当时政治经济和社会文化条件的海派商业模式。回看海派商学萌芽下的中国发展总问题雷蒙·阿隆说:“历史是由活着的人和为了活着的人而重建的死者的生活。”我们关心海派商学及其萌芽,除了帮助我们了解西方近现代经济管理制度在中国落地生根的过程和途径,也希望与有兴趣的专家学者一起探讨关于中国近现代历史,尤其是和商学、管理学有关的总问题。例如,在近现代中国商业版图上成长起来的组织和管理模式,在多大程度上受到我国传统文化和经济管理模式的影响?推动中国商业实践发展的原动力是什么?能够和西方经济管理制度接轨的商业发展基本路径有哪些?在这些问题背后,体现了一个更巨大的文化与社会议题,那就是曾经受制于半封建半殖民地牢笼的中国如何一步步成长为一个具有强大凝聚力和向心力的联合整体(Ma,2010; Perry, 1993;Reinhardt, 2020)。这离不开众多海派企业家和当时来自各地的中华儿女的努力和思考。也许,正是因为在一百多年前的近代中国有海派商学的尝试和播种,中国之后的经济改革与发展才有了借鉴。

参考文献[1] Carroll P J. Between heaven and modernity:reconstructing Suzhou:1895—1937[M]. Stanford, CA: Stanford University Press,2006.

[2] Coble P. The Shanghai capitalists and thenationalist government:1927—1937[M]. Harvard University Press,1980.

[3] Coble P. Chinese capitalists in Japan’s neworder: The occupied lower Yangzi: 1937—1945[M]. University of CaliforniaPress,2003.

[4] Cochran S. Encountering Chinese networks:Western, Japanese and Chinese corporations in China:1880—1937[M]. University ofCalifornia Press,2000.

[5] Cochran S, Strand D Eds. Cities in motion:interior, coast, and diaspora in transnational China[J]. Berkeley: Universityof California, Institute of East Asian Studies, 2007:313.

[6] Dillon N, Oi J. At the crossroads of empires:Middlemen, social networks and state-building in Republican Shanghai[M].Stanford University Press,2008.

[7] Fleming L, Mingo S, Chen D. Collaborativebrokerage, generative creativity, and creative success[J].Administrativescience quarterly,2007,52(3): 443-475.

[8] Fogel J A. The recent boom in Shanghaistudies[J].Journal of the history of ideas,2010,71(2), 313-333.

[9] Frost S L, Frost A K.Taxi Shanghai:Entrepreneurship and semi-colonial context[J].Business history,2021:1-30.

[10] Goodman B. Native place, city, and nation:Regional networks and identities in Shanghai: 1853—1937[M]. University ofCalifornia Press,1995.

[11] Henriot C. Shanghai, 1927—1937: Municipalpower, locality, and modernization[M]. University of California Press,1993.

[12] Lingo E L, O\' Mahony S. Nexus work: Brokerageon creative projects[J].Administrative sciencequarterly,2010,55(1): 47-81.

[13] Liu J, Fogel J A. Demon capital Shanghai: The“Modern” experience of Japanese intellectuals[J].Sino-JapaneseStudies,2009(16).

[14] Lu H. Beyond the neon lights: EverydayShanghai in the early twentieth century[M]. University of CaliforniaPress,1999.

[15] Ma Z. Individual agency and social networkingin Modern Chinese Cities: 2010.

[16] MacKinnon S R. Wuhan, 1938: War, Refugees,and the Making of Modern China[M]. University of California Press, 2008.

[17] Perry E J. Shanghai on strike: The politicsof Chinese labor[M]. Stanford University Press, 1993.

[18] Reinhardt A. Navigating Semi-colonialism:Shipping, Sovereignty, and Nation Building in China:1860—1937[M]. Brill, 2020.

[19] Stapleton K. Shanghai, 1927—1937: Municipalpower, locality, and modernization[J].Journal of urbanhistory,1998,24(6): 768-775.

[20] Wang D. The Teahouse: Small Business,Everyday Culture, and Public Politics in Chengdu, 1900—1950[M]. Stanford, CA:Stanford University Press,2008.

[21] 陈鸣. 上海戏曲经营管理的近代化[J]. 上海大学学报:社会科学版,1990(4):6-111.

[22] 成思危, 潘承烈, 虞祖尧. 中国古代管理思想之今用,2001.

[23] 傅国涌.对“中国第一代企业家”的遗忘,是我们的巨大损失[EB/OL].(2021-01-27)[2021-03-08].https://finance.sina.com.cn/wm/2021-03-08/doc-ikkntiak6392175.shtml.

[24] 阮清华. “在城市中找朋友”——读张济顺《远去的都市:1950年代的上海》[EB/OL].(2016-03-22).https://www.ssap.com.cn/c/2016-03-22/1018059.shtml.

[25] 上海档案信息网. 口述历史:我的父亲周祥生与祥生出租汽车公司[A/OL]. (2010-03-05).http://www.archives.sh.cn/shjy/hsrw/201203/t20120313_6148.html.

[26] 苏东水.弘扬东方管理文化建立中国管理体系[J]. 复旦大学学报:社会科学版,1992(3): 33-36.

[27] 苏东水. 21世纪东西方管理融合与发展的趋势[J]. 新华文摘, 2009(1):128-132.

[28] 苏东水, 赵晓康. 论东方管理文化复兴的现代意义[J].复旦大学学报: 社会科学版, 2001(6): 109-118.

[29] 唐力行. 商人与中国近世社会[M].台北:台湾商务印书馆,1997.

[30] 王国永. 中国近代民族实业家经营管理思想的显著特点[J].黄河水利职业技术学院学报,2002(2).

[31] 王海.1930年代前期英日在华南的势力消长与政策调整: 以鼓浪屿会审公堂撤废交涉为例[J].東アジア文化交渉研究,2018(11):309-318.

[32] 王圆圆, 袁泽沛. 近代以来中国管理思想的发展脉络[J]. 兰州财经大学学报, 2006,22(6):37-40.

[33] 项飚. 跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店,2020.

[34] 徐敦楷. 民国时期科学管理思想在中国的传播与运用[J].中南财经政法大学学报,2010(2):83-89.

[35] 颜光华, 刘震宇. 中国古代管理思想与现代企业战略管理[J]. 华东理工大学学报:社会科学版, 2003.

[36] 杨琰. 工部局主导下近代上海电力照明产业的发展:1882—1893[J]. 近代史研究所集刊, 2013 (81):53-98.

[37] 袁燮铭.工部局与上海早期路政[J].上海社会科学院学术季刊,1988(4).

[38] 张钢. 中国古代管理思想研究的现状与前瞻[J].科学管理研究,1998(1).

[39] 张济顺.远去的都市:1950年代的上海[M].社会科学文献出版社,2015.

[40] 朱英. 开拓近代中国商人文化研究的初步构想[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,1990(6).

(作者:上海财经大学商学院人力资源管理系陈志俊教授)相关链接《上财商学评论》第一辑出版发行:致敬“百年商学”!上财商学评论 | 卷首语:思想照亮前行上财商学评论·第一辑 | 上财商学院蔡亚华:上海失落了吗?开放精神与创新精神的再出发

来源 | 上财商学评论点击阅读原文购买这本刊物

(当当、京东、天猫以及线下书店均有售)

智能总结

智能总结