官宣:“华五”高校,打通!

智能总结

智能总结“华五”高校在华东五校教育论坛上启动微专业共建行动,采用共建共选等形式开展,实现教学与管理模式革新突破。微专业是本科专业目录外以职业能力等为导向设置的新型专业模式,具有微而精、专而新等特点。多地政府重视,如北京、天津、辽宁等推动相关建设。开设微专业可弥补传统专业不足,增强学生就业竞争力,如浙江大学“AI+X”微专业课程体系多样。华东师范大学家庭教育微专业面向社会开班。微专业虽切口小,但能构建核心竞争力,未来或优化高等教育版图、建构终身学习生态。

关联问题: 华五高校微专业如何共建?微专业对就业有何帮助?各地如何推动微专业建设?

“华五”高校通过一种新的专业模式打通了。

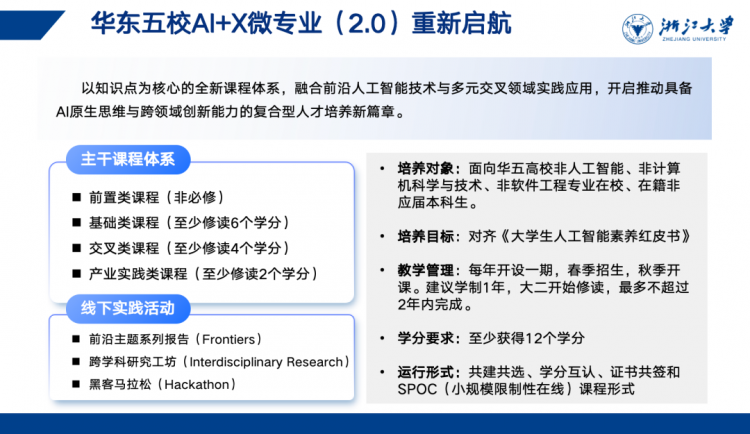

近日,华东五校教育论坛上,浙江大学联合复旦大学、南京大学、上海交通大学、中国科学技术大学正式启动微专业共建行动。据介绍,五所高校微专业采用共建共选、学分互认、证书共签和SPOC(小规模限制性在线)课程形式开展,不受限于学校、学院等机构组织,打破学科、专业藩篱,在教学与管理模式上实现了全面的革新与突破。

共建微专业是大学之间优势共荣,协同共建的新形态。此前,上海市西南片区高校、东北片区高校,北京市学院路高校共同体等院校联盟也通过共建微专业的形式展开合作培养。微专业的身影在高等教育的舞台上日渐活跃。

【微】专业:微而精,小而美

微专业是指在大学本科专业目录之外,围绕某些新兴的职业领域,以职业能力和素养培养为导向设置的专业,通过相对系统和迷你精干的课程学习与实践,开阔学生视野,快速提升职业核心能力。

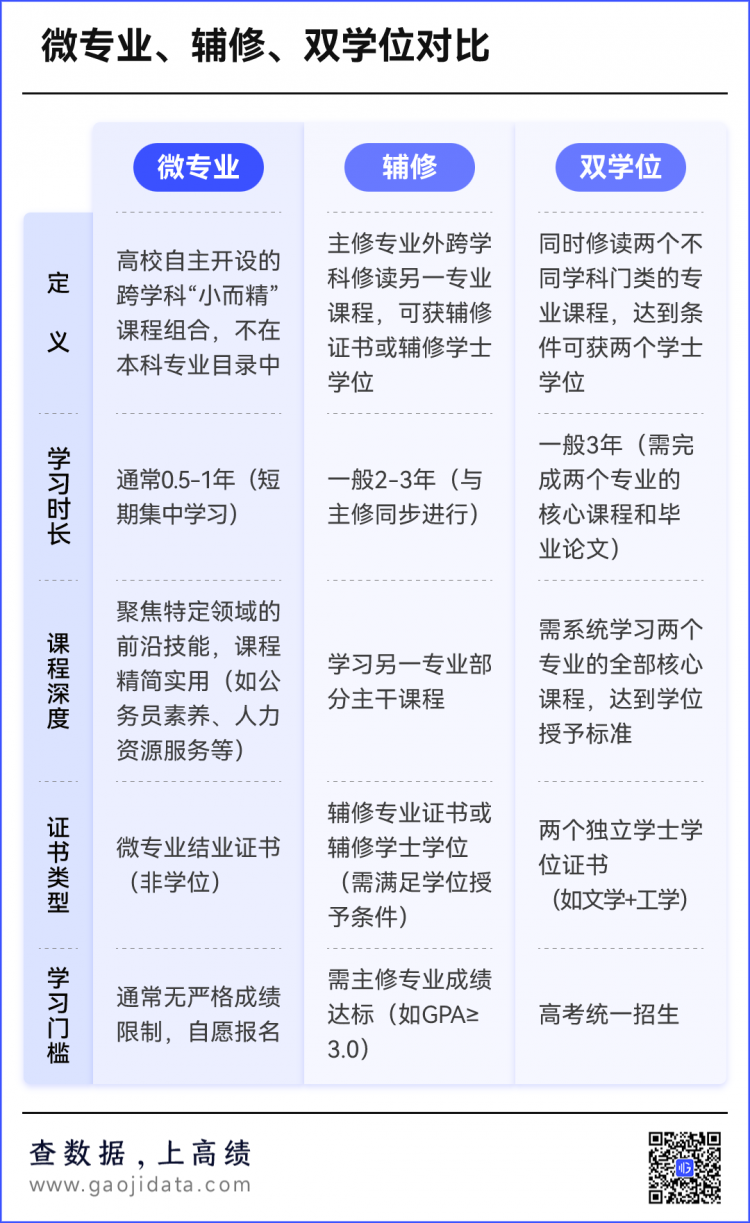

随着时代需求的变化,高校为培养复合型人才陆续推出了微专业、辅修、双学位等培养方式。其中,微专业是一种新型的专业模式,强调模块化、系统化设计,学程短,不用花费大量时间就能深入学习;灵活度高,能自主选择课程;针对性也很强,直接对接学生的兴趣和职业规划。

微【专】业:专而新,专而特

微专业作为一种新的专业形式日渐得到各地方政府的重视。北京市教委2024年发布通知,明确深化人工智能通识教育改革,支持高校以辅修专业、微专业、双学位等形式鼓励学生开展人工智能跨学科专业学习,培养社会急需的拔尖创新人才。此外,天津市为健全课程体系,印发《关于进一步推动高校毕业生“微专业”课程建设工作的通知》,开设“微专业”课程300门;辽宁省支持高校整合资源,跨学院、跨学科建设高水平、示范性“微专业”,加强优质特色课程群建设,打造“小而优”的人才培养项目……

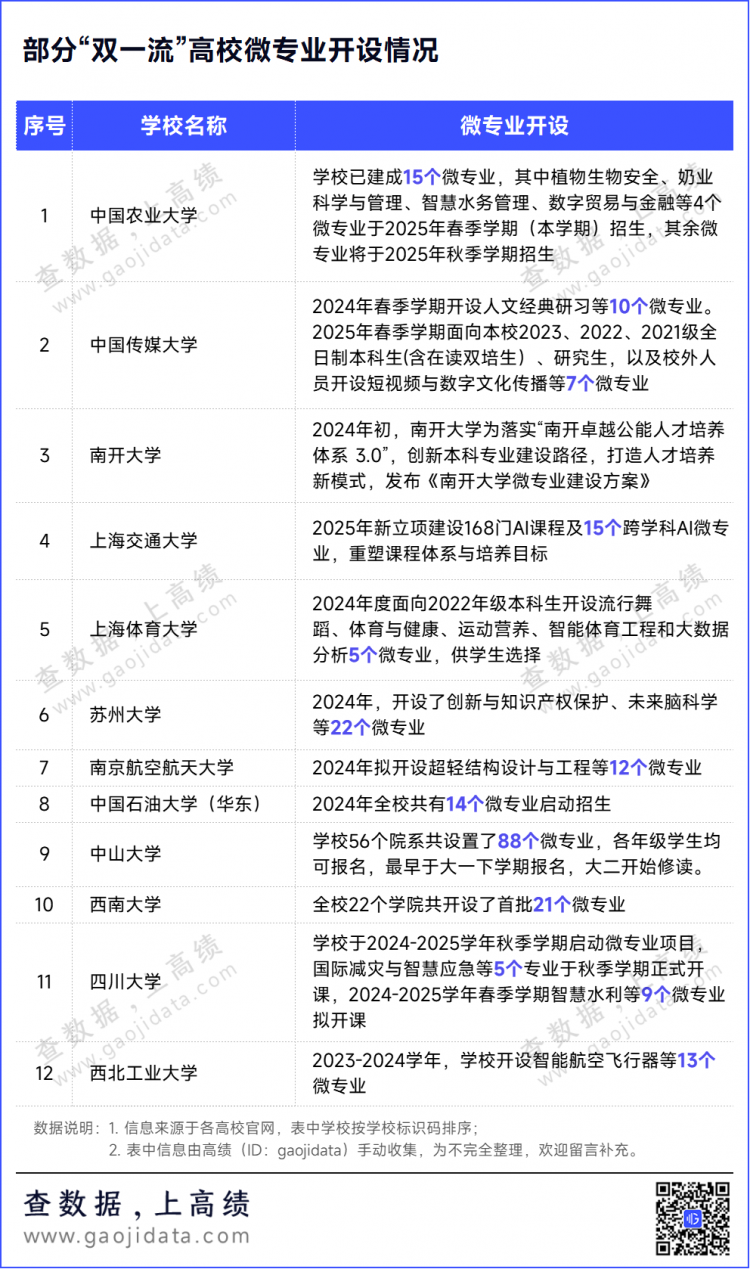

当前,以“双一流”高校为引领的一批高校正在基于优势学科,不断推进“微专业”建设。

微专【业】:改善就业,不止就业

多元课程,提高就业实力

从某种程度上来说,开设微专业课程是现下高校主动直面市场的一次尝试。微专业不仅能够在传统专业课程上做增量,有效弥补传统专业设置口径过窄、培养周期过长的问题,还能通过多元的课程设置增强学生的就业竞争力,为他们提供更广阔的职业选择和发展空间。

浙江大学的“AI+X”微专业课程体系包含主干课程学习及线下实践活动两大模块。主干课程内容体系包括前置类课程、基础类课程、交叉类课程、产业实践类课程四大类。线下实践活动包括前沿主题系列报告、跨学科研究工坊、黑客马拉松等,不定期举行。

AI+X微专业介绍 图片来源:浙江大学

前置类课程着眼于编程基础、数据结构与算法设计等方面,为后续深度学习打下坚实基础。基础类课程教授体系化的人工智能基础知识,聚焦人工智能基础理论脉络体系及领域前沿热点。交叉类课程以构建复合型知识体系为核心导向,同学们可根据个人兴趣和专业方向,掌握不同学科理论,以丰富自己的知识结构和技能体系。产业实践类课程联合头部企业共同开设,强调理论与实践的结合,帮助同学们了解人工智能技术在实际场景中的应用。

触类旁通,打破围墙壁垒

另一方面,在就业裹挟专业选择的浪潮中,微专业的小而灵活给了更多学生追求个人兴趣,探索自我边界的宝贵资源。同时,面向社会公众的授课安排也让大学更好地为社会公众服务。

家庭教育微专业课堂现场 图片来源:华东师范大学

2023年,华东师范大学家庭教育微专业首期开班,并在云端同步面向社会直播。家庭教育微专业面向全社会开班,开设家庭关系视角、习惯养成视角、心理学视角三大模块主干课程和覆盖孩子5个成长阶段的20余门选修课。课程由博导教授团队亲授。学员通过基于互联网的“自主学习+专家指导+学员交流+社群互助”的方式进行学习。为面向社会办大学树立了新的标杆。

苔花如米小,也学牡丹开。微专业虽切口微小,却通过精准对接产业需求,让每个学习者都能在碎片化时间中构建起可迁移的核心竞争力。它既是职场人迭代技能的“充电桩”,也是高校探索专业建设的“试验田”。未来,随着跨学科路径的探索完善,这种“轻量化教育”或将优化高等教育版图,建构终身学习生态。

(本文转载自高绩 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

备考交流

最新动态

推荐项目

活动日历

- 01月

- 02月

- 03月

- 04月

- 05月

- 06月

- 07月

- 08月

- 09月

- 10月

- 11月

- 12月

- 05/06 活动报名 | 经济学教授x帆船奥运冠军x独角兽企业联创,聊聊个体与组织的双向奔赴

- 05/07 活动预告 | 节后活动不停歇,5月7日招生直通车开启预约,CLGO毕业校友、知名跨国消费电子企业学长经验分享即将到来!

- 05/08 颠覆性创新时代,一切『再设计』| 复旦-BI MBA《设计思维》公开课报名

- 05/10 全球经济格局变化与中国的应对策略 | 复旦MPAcc公开课报名

- 05/10 重磅抢位!中欧MBA年度健康产业论坛2025:医疗创新为本,领航易变时代

- 05/10 报名|就读一年开启创业之路!交大TFMBA学长与你相约招生开放日

- 05/10 长江商学院MBA公开课|大厂专题:多元竞争,突破增长瓶颈 @北京

- 05/10 【招生沙龙报名】把握AI时代机遇,复旦MBA助你职场进化

- 05/11 活动报名 | 5月11日深圳招生直通车启程,招生政策新动向、在校生活Q&A一站式解答!

- 05/16 长江商学院MBA公开课 | 从优势到胜势:企业多元化发展的核心引擎打造方法论

热门资讯

MBA院校号

暂无数据