顶尖大学,文科缩招!

智能总结

智能总结文科正经历全球性收缩浪潮。哈佛、肯特大学等欧美高校,以及德成女子大学等日韩高校,纷纷取消或停招部分文科课程与专业。中国高校文科改革亦大刀阔斧,如复旦压缩文科招生比例,多所大学裁撤文科专业,各省也提出控制文科规模。与之对比,理工科专业呈扩张态势。文科生人数曾持续上涨,当前文科缩招旨在缓解供需错配矛盾,文科生就业情况相对不佳,新高考下文科班和文科教师面临困境。文科“无用之用”难量化,新文科建设概念虽已提出,但文科如何平衡人文情怀与大众需求,在技术浪潮下走向重生,仍需思考 。

关联问题: 文科缩招的原因是什么文科未来该如何发展新文科建设怎样推进

众所周知,文科正在经历一场规模空前的收缩浪潮。

从哈佛大学取消大量历史文学类课程,到复旦大学校长官宣将文科招生占比拦腰斩半;从各省出台方案提出控制文科规模,到最近“双一流”扩招的大多是理工科领域的招生名额;从新高考后“高中文科只剩一个班”到金三银四求职季文科硕士为找工作连投400多份简历……

我们可以看到,如今这个时代,人才培养与就业市场的关联链条正在逐步加强,人工智能也对知识生产的领域产生不容置疑的影响。在此背景下,不管是欧美还是东亚,高等教育机构都不约而同地对文科专业“动刀”。

这让人不禁感叹,文科本身坚守的“无用之用”,是否最终也只能淹没在时代浪潮之下?

文科缩减的“风暴”

文科专业的收缩是全球性的。

2024年9月,哈佛大学校报披露的课程调整方案引发学界震动——30余门课程被取消,覆盖20个院系,其中历史与文学类课程损失最为惨重。这样的收缩并非个案:

在英国,肯特大学表示停止招收艺术史、人类学、健康与社会关怀、新闻学、音乐与音频技术以及哲学与宗教研究等课程的学生。

日韩也不例外,韩国私立高校德成女子大学宣布从2025年起停止招收法语系和德语系学生,韩国外国语大学2023年已停止首尔之外的龙仁校区的英语、日语等13个系的新生招生;日本早在2015年就爆发过废止文科学部的恐慌,十年来多所大学裁撤文科专业。这些调整背后,各国政府对高等教育“服务社会需求”的定位日益明确。

图 | 据报道,日本许多社会科学和人文学科院系即将关闭,原因是大学被要求“服务于更能满足社会需求的领域”。

中国高校的文科改革也显露出大刀阔斧的姿态。

近期国内数所大学实行了与文科缩招相关的措施,引起大量关注。以复旦大学为例,校长金力在南方周末专访中透露,文科招生比例将从30-40%压缩至20%,缩减近半。正如采访原稿标题所说的,此乃“大手术式”的改革。作为传统文科强校,复旦的调整被视为风向标,因此其文科缩减的信号格外牵动网友们的神经,不久便引发了“文科生的危机”“文科裁撤潮”等激烈讨论。

而早在2023年,中科大宣布撤销英语、传播学、考古学等3个文科专业;浙江大学2024年有142个专业,其中文科专业56个,占39.44%,当年停招的41个专业中有一半是人文社科专业(包含文学、教育学、管理学、艺术学);四川大学作为国内学科门类最齐全的高校之一,2024 年撤销了 31个专业,涉及音乐学、表演、动画、保险学等多个人文社科类专业 ;西北大学也对部分文科专业进行了裁撤,涉及汉语言、财政学、广告学等7个本科专业。

大学的专业变动是探究人才培养模式的必经之路。

政策方面,各省也发布方案表示要逐步控制文科专业的规模。山东、湖南、重庆等省市明确都提出要淘汰不适应经济社会发展的学科专业,相比于能够直接产出经济价值的大部分理工科,价值生产难以预见的文科自然成为了被削减的重点。

理工扩招

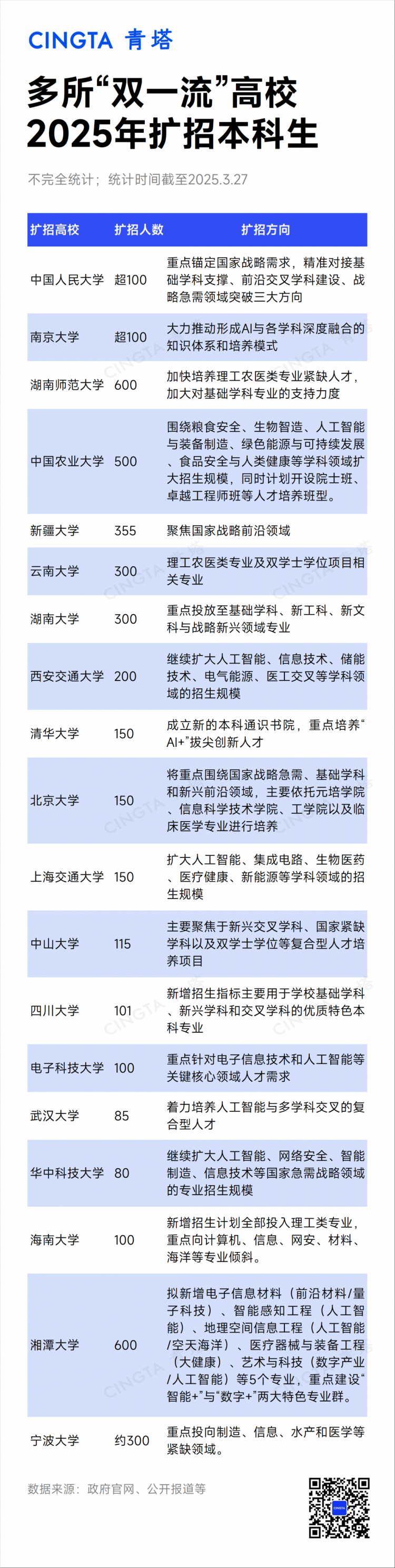

与文科收缩形成鲜明对比的,是理工科专业的扩张态势。

2024年,国务院提出要推动高等教育高质量发展,扩大理工农医类专业招生规模。山东省要求理工农医类专业占比超60%,安徽省拟将服务新能源汽车、人工智能十大新兴产业的学科专业比例达到 70%以上,上海提出扩大重点产业人才招生规模,聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点产业,重庆表示基础学科和新工科、新医科本科专业点占比进一步提高。

就在近日,各大高校发布扩招消息,在目前公开的“双一流”高校扩招计划中,人文社科专业几乎未被提及。扩招专业明确向人工智能、集成电路、计算机等理工科领域倾斜。

文科生,太多了?

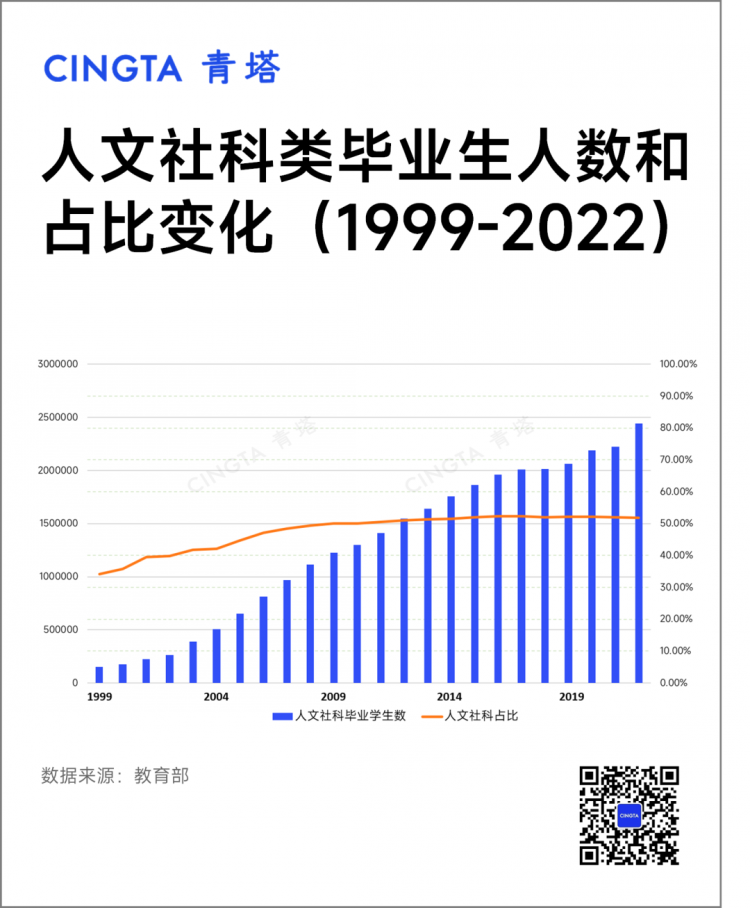

从教育部每年统计的毕业生人数来看,1999-2022年人文社科毕业生人数随着高等教育的普及持续上涨,更值得注意的是,在近20年间,中国人文社科毕业生占比从34%攀升至稳定的52%上下,稍微高于理工农医类的毕业生占比。

文科曾因低成本、灵活性强成为高校扩张的“捷径”,但也导致部分专业同质化严重。当前缩招更偏向于结构性调整,例如削减低竞争力专业,关键是要缓解毕业生与就业市场供需错配的矛盾。

根据智联招聘提供的2024大学生就业力调研报告,文科生平均Offer获得率为43.9%,低于理工科的49.4%。而在如今这个人工智能热度居高不下的时代,“文科就业难”“后悔选文科”等话题频现热搜。

图 | 文科生在职业市场陷入窘境

图 | 外媒也有相关讨论:“在就业仍是学生首要考虑条件的时代,英语、历史和哲学还能生存下来吗?”

新高考改革强化了高校专业选择和高中选考科目的联系。对于高中生而言,未来能够进入一个就业力强的大学专业是非常重要的。如今绝大多数理工科专业要求必须选择物理和化学,出于这一考虑,高中一般会设置较多的物化组合班,而属于文科的政治、历史、地理全组合或双组合班级数量剧烈减少,于是教授相关课程的老师会遇到课时上不满导致薪资垫底的情况。

随着各地高中“物化绑定”政策持续收紧,文科班数量断崖式下跌也导致文科教师群体陷入职业发展困境。

据财新网报道,山西省某县城学校高一上学期刚过半,就开始“放弃文科”,现在选文的要么是成绩垫底,要么是“实在学不动物理”,其中一位历史教师表示学校的新老师也更多是理科方向的。天津某位任教17年的历史教师甚至说,自己已经是教研组“最晚入职的老师”。

图 | 财新网《当高三文科只剩一个班》报道

不难看出,社会对STEM(科学、技术、工程、数学)学科人才的渴求正在持续地升温,企业界对技术研发与产业升级的迫切需求,使直接推动生产力提升的理工专业更受市场青睐。

文科则相反,在市场无法提供相关职业以满足学生就业需求时,无论是高中的文科班,还是大学的文科专业都呈现出系统性的萎缩态势。

文科的“无用之用”始终难以被量化。

哲学追问人类本质,历史提供经验镜鉴,文学滋养精神世界,但只要我们还在地上,就需要用“六便士”去生活。因此,文科与现实之间的关系需要进行再探究、再改变、再塑造。

对于文科的未来,近年中国提出新文科建设概念。

南京大学教授操太圣指出,新文科要真正取得突破,还需要很好地平衡其工具性与价值性,且在人文教育这一根本问题上来平衡,即从培养什么样的人的角度来思考;复旦大学校长金力强调,文科是学校的“老根”,需与新技术结合发展交叉学科。

图 | 竺可桢第二问:将来毕业后做什么样的人?

当就业成为高等教育的现实导向,文科如何平衡人文情怀教育与大众需求?技术浪潮下,是“文科无用”还是“文科重生”?这些问题目前依然没有确切的答案,但值得社会共同思考。

(本文转载自青塔 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

备考交流

最新动态

推荐项目

活动日历

- 01月

- 02月

- 03月

- 04月

- 05月

- 06月

- 07月

- 08月

- 09月

- 10月

- 11月

- 12月

- 05/06 活动报名 | 经济学教授x帆船奥运冠军x独角兽企业联创,聊聊个体与组织的双向奔赴

- 05/07 活动预告 | 节后活动不停歇,5月7日招生直通车开启预约,CLGO毕业校友、知名跨国消费电子企业学长经验分享即将到来!

- 05/08 颠覆性创新时代,一切『再设计』| 复旦-BI MBA《设计思维》公开课报名

- 05/10 全球经济格局变化与中国的应对策略 | 复旦MPAcc公开课报名

- 05/10 重磅抢位!中欧MBA年度健康产业论坛2025:医疗创新为本,领航易变时代

- 05/10 报名|就读一年开启创业之路!交大TFMBA学长与你相约招生开放日

- 05/10 长江商学院MBA公开课|大厂专题:多元竞争,突破增长瓶颈 @北京

- 05/10 【招生沙龙报名】把握AI时代机遇,复旦MBA助你职场进化

- 05/11 活动报名 | 5月11日深圳招生直通车启程,招生政策新动向、在校生活Q&A一站式解答!

- 05/16 长江商学院MBA公开课 | 从优势到胜势:企业多元化发展的核心引擎打造方法论

热门资讯

MBA院校号

暂无数据