黃世忠:支撐ESG的三大理論支柱

廈門會計學院 2021-09-01 浏覽量: 19519 [簡/繁]

編者按:

随着投資者、債權人以及其他利益攸關者對ESG的信息需求與日俱增,企業提供的ESG報告呈快速增長态勢。在ESG報告日益成為評價可持續發展重要信息來源的背景下,有必要梳理和研究支撐ESG的理論流派及其核心要義。近年來,與ESG相關的著述越來越多,但對于構成ESG理論基礎的著述并不多見。為了增進對ESG的理論認識,黃世忠教授撰寫了“支撐ESG的三大理論支柱”一文。該文認為,可持續發展理論、經濟外部性理論、企業社會責任理論共同構成了ESG的三大理論支柱。該文綜述了這三大理論支柱的核心思想,分析它們對ESG的啟示意義。該文發表于《财會月刊》2021年第19期,并由國家發改委主辦的中宏網在中宣部“學習強國”平台轉發,我院“雲頂财說”微信号也同步轉發。黃世忠教授的其他更多學術文章敬請查閱“雲頂财說”微信号。

支撐ESG的三大理論支柱

黃世忠

廈門國家會計學院

任何一種方法論,缺乏理論支持,都難以令人信服且不可持續。ESG作為評價企業可持續發展的一種方法論,也不例外。近年來,ESG(Environmental, Social, and Governance, 即環境、社會和治理)日益成為熱門話題,且有可能改變未來經濟社會的發展方式,因此,探究其理論基礎意義重大。盡管ESG直至2005年才由聯合國發起的研究項目正式提出(黃世忠,2021),但支撐ESG的基礎理論可謂源遠流長,相關著述更是浩如煙海。本文在研讀國内外相關文獻的基礎上,對支撐ESG的三大理論支柱進行綜述,分析可持續發展理論、經濟外部性理論和企業社會責任理論的核心思想及其對ESG的啟示意義。

一、可持續發展理論

及其對ESG的啟示意義

ESG報告之所以經常被冠以可持續發展報告的名稱,除了因為ESG報告旨在提供可用于評價企業可持續發展的相關信息外,還因為ESG報告的諸多理念源自可持續發展理論。可持續發展理論萌芽于20世紀的60~70年代,正式成形于1987年,經過30多年的發展日臻成熟,現已獲得廣泛的認可并為世人所接受。

(一)可持續發展理論的緣起和核心思想

可持續發展理論是人們在觀念上對人類中心主義(Anthropocentrism)的思維模式帶來的環境和社會問題不斷反思,在行動上對過度工業化的警醒而逐漸形成的。在對待自然界的态度上,人類中心主義認為人類高于自然,具有改造自然、征服自然的神聖權利。因此,人類中心主義又被稱為主宰論(Domination Theory)。人類中心主義最早可追溯至基督教義,該教義要求人類将其意志力施加于自然界并降伏之。這種人類高于自然的宗教思想後來與世俗的科學理性主義(Scientific-Rationalism)相互交織在一起,進一步助長了人類中心主義。以培根、牛頓和笛卡爾為代表的科學理性主義者認為,地球這個星球就是為了人類的福祉和開發而存在的(Baker er al.,1997)。蒸汽機和電力的發明,極大提高了人類的生産力,西方國家步入了工業社會。在工業社會裡,民衆普遍認為,随着科學技術的發展,自然資源将取之不盡、用之不竭,物質主義和享樂主義大行其道。在工業化國家中,不斷提高物質生活水平,成為消費者和政治家的主要追求,非工業化國家則将努力趕上工業化國家取得的成就作為經濟和政治訴求。按GDP規模或人均GDP衡量的經濟增長,成為成功與否的試金石。

人類中心主義的思維模式和日新月異的科技進步,導緻工業革命以來人類為了提高物質生活水平過度開發和利用自然資源,造成空氣污染、氣候變化、淡水缺乏和物種滅絕等嚴重環境問題。1962年,美國海洋生物學家瑞秋•卡爾森(Rachel Carson)女士發表了《寂靜的春天》,這部環境科普著作講述DDT這種殺蟲劑對鳥類和生态環境的極大危害,引起了社會公衆對環境資源問題的關注,促使立法機構和監管部門對企業經營活動所産生的環境外部性進行幹預,并催生了生态中心主義(Ecocentrism)的思維模式。與人類中心主義不同,生态中心主義認為人類并不高于自然,人類與其他生物一樣,都是自然界的一個組成部分,一起組成生命共同體[1]。既然人類隻是自然界的一部分,部分就不可能也不應該主宰整體。恰恰相反,人類的生存和發展離不開良好的生态環境,試圖将人類的主宰地位施加于自然界并降伏之,不僅不自量力,而且是一種自我毀滅的有害行為。生态中心主義還認為,自然資源并非取之不盡用之不竭,對自然資源的掠奪性開采和利用,将導緻生态環境失衡、生物多樣性減少,從而危及人類自身的生存[2]。過度的工業化、過快的人口增長、過分追求物質生活水平和經濟增長,将耗竭地球環境的承載力。對地球環境負荷極限的關注,促使一批知識分子組成了“羅馬俱樂部”,并于1972年發表了題為《增長的極限》的研究報告。該報告基于數學模型,預測未來一個世紀,伴随着人口的快速增長和經濟需求的急劇膨脹,資源耗竭、環境污染、生态破壞、生物多樣性銳減将不可避免,唯一的出路是抑制人類的貪婪,保持經濟的适度增長甚至零增長。

《增長的極限》具有濃厚的生态主義色彩,其将生态環境與經濟發展視為水火不相容的學術觀點以及将環境保護置于比經濟增長更優先地位的政策主張,招緻廣泛的批評和質疑。事實上,環境保護與經濟增長不一定是非此即彼的沖突關系,輔以市場機制和管制措施,兩者可以轉化為相互兼容的共存關系。這種觀點孕育了可持續發展的理念。可持續發展(sustainable development)這一術語最早出現在國際自然及自然資源保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,IUCN)1980年發布的《世界保護策略》(World Conservation Strategy)。IUCN提出的保護策略旨在通過對生物資源(living resources)的保護實現可持續發展這一總體目标。美中不足的是,《世界保護策略》将主要關注點放在生态環境的可持續性上,并沒有将可持續性與社會和經濟問題有機聯系在一起。

真正意義上的可持續發展理論是由聯合國正式提出的。為了應對日益嚴重的環境和經濟問題,探尋破解之道,聯合國于1983年12月成立了世界環境與發展委員會(World Commission on Environment and Development, WCED),委員會主席由挪威首相布蘭特夫人(Gro Harlem Brundtland)擔任。經過三年多的不懈努力和世界各國的鼎力相助,WCED于1987年3月向聯合國提交了《我們的共同未來》(Our Common Future),經第42屆聯合國大會辯論通過,1987年4月正式出版。《我們的共同未來》(亦稱布蘭特報告)一經發布,便在世界上産生熱烈反響,标志着可持續發展理論正式誕生。該報告由“共同關注”“共同挑戰”和“共同努力”等三部分組成,将可持續發展理念貫穿其中。

作為一種政治妥協,WCED的報告雖然在總體上秉承了人類中心主義的思維模式,提出了需要的概念(concept of needs),主張将滿足人類基本需要特别是世界上窮人的需要作為優先的政策目标,但也繼承了生态中心主義的合理成分,提出了極限的概念(concept of limits),承認受限于技術發展水平和社會組織效率,環境難以滿足當下和未來的需要,人類必須改變消費習慣以減輕不堪重負的生态環境承載力。

WCED在報告的第二章中将可持續發展定義為“滿足當代人的需要而又不對後代人滿足其需要的能力構成危害的發展”(WCED,1987)。可以看出,WCED是從代際公平(intergenerational equity)的角度對可持續發展進行定義。雖然WCED的定義獲得廣泛認可并被經常引用,但這不代表世界各國已經對可持續發展的定義達成高度共識。事實上,可持續發展還可以從代内公平(intragenerational equity)的角度,或者從社會、經濟和環境協調發展的角度進行定義。後面這兩個角度的定義,在WCED對可持續發展觀念的論述中也得到了一定程度上的體現。WCED對可持續發展觀念的具體闡述主要包括十個方面:(1)滿足人類需要和對美好生活的向往是發展的主要目标,可持續發展要求滿足人類的基本需要,并為人類向往更美好的生活提供機會;(2)可持續發展倡導将消費水平控制在生态環境可承受範圍之内的價值觀;(3)經濟增長必須符合可持續發展的基本原則且不對他人進行剝削,可持續發展要求提高生産潛能和确保公平機會以滿足人類需要;(4)可持續發展要求人口發展與日益變化的生态環境産出潛能保持和諧;(5)可持續發展要求遏制對資源過度開采從而危及後代人滿足其基本需要的行為;(6)可持續發展要求人類不可危害支持地球生命的自然系統,包括大氣、水、土壤和生物;(7)可持續發展要求世界各國确保公平獲取有限的資源并通過技術手段緩解資源壓力;(8)可持續發展要求合理使用可再生資源,防止過度開發和利用,要控制不可再生資源的開發率,以免危及後代人的發展;(9)可持續發展要求對植物和動物加以保護,避免物種多樣性的減少影響後代人的選擇餘地;(10)可持續發展要求将人類活動對空氣、水和自然要素的負面影響最小化,以保持生态系統的完整性。

WCED的政策主張,得到聯合國、世界銀行、歐盟等國際組織和大多數聯合國成員國的廣泛認可,成為可持續發展理論的重要基石。得益于WCED和其他國際組織的研究成果,聯合國2015年9月在紐約總部召開了可持續發展峰會,193個成員國在峰會上通過了《聯合國2030年可持續發展議程》,提出了旨在指導各成員國解決2015至2030年環境、社會和經濟問題的17個可持續發展目标[3],如圖1所示。

圖1聯合國可持續發展目标

從以上的分析可以看出,聯合國及其下屬機構提出的可持續發展理論已經成為主流,其核心思想體現了包容性發展(inclusive development)的理念,要求統籌兼顧社會、經濟和環境的可持續發展問題,如圖2所示。包容性發展理念要求在社會可持續發展方面,秉承人類中心主義觀,主張公平性既是促進經濟增長和環境保護目标得以實現的重要前提,更是社會發展的政策目标,即緻力于構建旨在消除貧困和饑餓、創造教育和工作機會、抵制種族和性别歧視、提供清潔飲水和衛生設施、構建和諧社會的公平社會環境。包容性發展理念要求在經濟可持續發展方面,既要倡導人類中心主義觀,也要吸納生态中心主義觀,強調不得以環境保護為由無視經濟增長,也不得以犧牲生态環境片面追求經濟增長,這樣才能永葆經濟發展的活力。此外,高質量的經濟增長應當是一種低碳、綠色的發展模式,評價經濟發展質量的方法應當适當改變,把耗能、排放和污染等環境成本考慮在内。包容性發展理念要求在環境可持續發展方面,采納改良的生态主義觀,呼籲社會發展和經濟增長應當充分考慮環境資源的承載力,必須抵制罔顧環境資源承載力的過度經濟社會發展和對自然資源的掠奪性開采,鼓勵在經濟社會發展的同時反哺生态環境,加大對生态環境修複和保護的投入。

圖2 社會、經濟和環境的可持續發展

(二)可持續發展理論對ESG的啟示意義

縱觀不同國際組織提出的ESG倡議和主張,可以發現,絕大部分的ESG報告框架均将提供有助于利益攸關者評估企業可持續發展的風險和機遇的信息作為ESG報告的主要目标,可持續發展理論對ESG的深遠影響可見一斑。此外,很多ESG報告框架在在指标體系設計思路上汲取了可持續發展理論的思想精髓,在社會和環境的可持續發展方面尤其如此。全球報告倡議組織(GRI)的四模塊準則體系中,經濟議題、環境議題和社會議題等三大模塊,在設計理念上與社會、經濟與環境三位一體的可持續發展思想一脈相承。可持續發展會計準則委員會(SASB)的五維度報告框架中,環境保護、社會資本和人力資本等三個維度的17個指标中,11個指标均蘊含着社會和環境可持續發展的理念。世界經濟論壇(WEF)的四支柱報告框架中,保護星球、造福人民和創造繁榮等三大支柱均與17個聯合國可持續發展目标相契合。氣候相關财務信息披露工作組(TCFD)的四要素氣候信息披露框架和氣候披露準則理事會(CDSB)的環境與氣候變化披露框架,因聚焦于環境的可持續發展,沒有涉及經濟和社會的可持續發展,但它們在環境方面的主張和披露事項上,也與可持續發展理論保持高度契合。

值得說明的是,可持續發展理論中的經濟議題在大多數ESG報告框架中都沒有得到體現,隻有GRI的四模塊準則體系和WEF的四大支柱報告框架屬于例外。究其原因,最有可能是設計者認為ESG報告是對财務報告的補充,而财務報告是評價經濟議題的最佳載體。筆者認為,這種看法雖可理解,但不一定合理,因為ESG報告和财務報告對企業經營業績及其可持續性的評價角度有所不同,前者側重于從宏觀(利益攸關者)的角度評價企業的經營業績及其可持續性,後者主要從微觀(股東)的角度評價企業的經營業績及其可持續性。

另一點必須說明的是,ESG報告框架中的G(治理),并非通常意義上的公司治理,而是要求将環境議題和社會議題納入治理體系、治理機制和治理決策之中,避免治理層過度專注于經濟議題而忽略環境議題和社會議題。可持續發展理論一般不直接涉及具體的公司治理議題,但其政策建議通常都會要求政府或其他機構重視制度安排方面的變革和創新,确保治理層通過适當的程序和方法處理社會、經濟和環境的可持續發展問題。從這個意義上說,ESG報告中的G可視為貫徹實施可持續發展理論政策建議的一種機制。

二、經濟外部性理論

及其對ESG的啟示意義

外部性(externality)又稱外部效應(external effect)和溢出效應(spillover effect)是經濟學的一個重要研究對象,為政府在市場機制之外對企業經營活動和信息披露(包括财務報告和ESG報告的信息披露)進行管制提供理論依據。與可持續發展理論相比,經濟外部性理論曆史悠久,且在ESG中的E(環境)方面廣泛運用,排污費的收取、碳排放權的交易、新能源汽車的補貼等領域都在不同程度上蘊含着經濟外部性理論的思想。

(一)經濟外部性理論的淵源和核心思想

市場經濟的鼻祖亞當•斯密認為,自由經濟制度鼓勵和允許個體追求自身利益,每個個體關心和追求自身利益最大化,最終會形成對社會整體最好的結果(黃世忠,2019)。換言之,市場機制這隻“看不見之手”能夠高效協調經濟活動、自動調節各方利益,促使社會整體利益最大化。然而,市場機制并非完美無缺,經濟外部性導緻市場價格不能反映生産的邊際社會成本和邊際社會效益引發市場失靈(market failure),就是最好的例證。經濟外部性說明,單純依靠市場機制難以實現資源的最優配置和社會利益的最大化。

學術文獻通常将經濟外部性理論的發展曆程分為三大裡程碑,并與三個最大的貢獻者馬歇爾(Alfred Marshal)、庇古(Arthur Cecil Pigou)和科斯(Ronald H.Coase)聯系在一起。這三位經濟學家在不同時期的著述,為經濟外部性理論的豐富和發展奠定了堅實基礎。

1890年,馬歇爾在《經濟學原理》中率先提出了外部經濟概念。馬歇爾指出,我們可以将源自任何一種産品生産規模的經濟劃分為兩種:取決于行業一般發展狀況的經濟[4];取決于組織資源和管理效率的規模經濟。我們可以将前者稱為外部經濟,後者稱為内部經濟(Adam,2005)。雖然馬歇爾隻是提出外部經濟的概念,并沒有明确提出外部性的概念,但經濟學界普遍将外部經濟視為外部性的雛形和源頭。

1920年,馬歇爾的嫡傳弟子庇古發表了《福利經濟學》(The Economics of Welfare),在馬歇爾的外部經濟基礎上提出了經濟外部性,将外部性問題的研究從外部因素對企業的影響效果轉向企業或居民對其他企業或居民的影響效果(沈滿洪、何靈巧,2002),标志着經濟外部性理論正式誕生。庇古認為,隻要邊際私人淨産值與邊際社會淨産值相互背離,就會産生經濟外部性。套用邊際成本和邊際收益的術語,邊際私人(包括個人和企業)成本小于邊際社會成本時,就會存在負外部性(negative externality),即其他社會主體承擔了本應由私人自己承擔的成本,如化工廠環保标準不達标對周邊企業和個人造成空氣污染,而後者卻不能從化工廠獲得補償;邊際私人收益小于邊際社會收益時,就會存在正外部性(positive externality),即其他社會主體無償享受了本應由私人獨享的收益,如企業的技術創新成果外溢,使其他企業技術水平得以整體提升。為此,庇古主張對邊際私人成本小于邊際社會成本的企業征稅,對邊際私人收益小于邊際社會收益的企業補貼。通過這種形式的征稅和補貼,就可以實現外部效應的内部化(徐桂華、楊定華,2004),盡可能使資源配置實現帕累托最優。庇古的這種政策主張後來被稱為庇古稅(Pigouvian tax)。排污費的征收、環保稅的開征,零排放汽車的補貼,均可視為庇古稅,都可以從庇古的經濟外部性著述找到理論依據。

庇古關于經濟外部性的觀點也不乏質疑,最大挑戰者來自科斯。1960年,科斯針對經濟外部性問題發表了“社會成本問題”(The Problem of Social Cost)的一文,直指庇古稅的弊端。該文以兩個農場主為例,說明在産權明晰的情況下,兩個農場主通過自願協商,就可解決養牛農場主對糧食種植農場主的外部性問題(Coase,1960)。在此基礎上,經濟學家将科斯的論述提升為科斯定理[5](Coase theorem)。科斯定理指出,經濟外部性并非必然是市場機制的必然結果,而是由于産權沒有界定清晰。隻要産權明晰,經濟外部性問題就以通過當事人之間簽訂契約或自願協商予以解決。科斯認為,庇古稅不見得是解決經濟外部性的最優政策方案。在交易成本為零且産權可以明确界定的情況下,交易雙方通過自願協商便可實現最優化的資源配置,庇古稅就沒有存在的必要。在交易成本不為零的情況下,解決外部性問題必須訴諸于以成本與效益分析為基礎的行政幹預,此時,庇古稅可能是高效的制度安排,也有可能是低效的制度安排。如果采用的行政幹預其成本小于效益,則庇古稅不失為解決經濟外部性的一種高效的制度安排,反之,庇古稅就是一種低效甚至無效的制度安排。當然,科斯的經濟外部性理論也存在兩個顯而易見的不足之處:(1)交易成本為零是理想化的假設,在現實世界中往往不成立。高昂的交易成本可能導緻當事人之間的簽約行為或自願協商不可行或不經濟;(2)産權能夠清晰界定是科斯定理的一個重要前提,但生态環境方面的産權往往不清晰,在這種情況下,試圖通過契約簽訂或自願協商來解決生态環境的經濟外部性問題不切實際。

(二)經濟外部性理論對ESG的啟示意義

經濟外部性理論對ESG最直接的啟示意義是,生态環境資源作為一種産權不明晰的公共物品(public goods),與此相關的問題不能完全依靠市場機制解決,而是需要借助政府進行幹預和管制。幹預和管制既可以是純行政化的方式,如開征資源稅、征收排污費或排放費、發放排污或排放配額,也可以是準市場化的方式,如設立碳排放權交易市場。不論是純行政化的幹預和管制,還是準市場化的幹預和管制,都離不開市場主體充分披露環境信息,而ESG報告無疑是促使企業充分披露環境信息的重要政策選項。ESG報告提供的信息,不僅可以為行政幹預和管制提供決策依據,而且可以大幅降低行政幹預和管制的交易成本。

經濟外部性理論對ESG的另一個啟示意義是,ESG報告不僅應披露企業經營活動派生的負外部性,而且應當披露企業經營活動産生的正外部性。兩者不可偏廢,否則,資源優化配置将稱為空談。從經濟學的角度看,對企業負外部性實施懲罰性政策,固然可以矯正企業在環境方面的外部性行為,但監督成本往往十分高昂,而對企業正外部性采取激勵性政策,則可以更有效引導企業低碳發展、綠色轉型,監督成本通常微不足道。

經濟外部性理論對ESG的第三個啟示意義是,必須明确界定環境方面的外部性空間範圍,ESG報告才能全面、準确地披露溫室氣體排放量信息。就是說,ESG報告準則應當明确是僅僅披露企業自身經營活動産生的直接溫室氣體排放,還是将披露範圍擴大至整個供應鍊,涵蓋企業經營活動直接和間接産生的溫室氣體排放。将溫室氣體排放限定在企業範圍内,較易操作、披露成本較低且易于核查,但可能低估企業經營活動的溫室氣體排放量。反之,将溫室氣體排放擴大至整個供應鍊,雖可更加準确反映與企業活動相關的溫室氣體排放,但操作性較低、披露成本高昂且難以核查。

三、企業社會責任理論

及其對ESG的啟示意義

相對于ESG而言,企業社會責任報告(Corporate Social Report, CSR)的曆史更為久遠。盡管ESG與CSR在理念和側重點上不盡相同,但兩者的内容也存在交叉和重疊,且ESG報告深受企業社會責任理論的影響。因此,本文将企業社會責任理論視為支撐ESG的第三大理論支柱。

(一)企業社會責任理論的流派和核心思想

從企業應當對誰負責以及應承擔什麼社會責任的角度看,企業社會責任理論可大緻分為股東至上主義(shareholder supremacy)和利益攸關者主義(stakeholder doctrine)兩大流派。梳理過去幾十年的學術文獻,可以發現股東至上主義經曆了盛極而衰的發展過程,20世紀80年代之後,股東至上主義不斷式微,利益攸關者主義強勢崛起。

股東至上主義主張企業應當隻對股東負責,企業唯一的社會責任就是努力實現利潤最大化或股東價值最大化。股東至上主義的基本邏輯是,隻有為企業提供股權資本的股東才享有企業的剩餘控制權和剩餘收益權,才有權以企業“主人”的身份參與企業的重大經營決策和分配決策。因此,企業無需對股東之外的其他利益攸關者承擔責任。伯爾(Adolf A.Berle)、哈特(Olive Hart)和弗裡德曼(Milton Friedman)是股東至上主義的代表性人物。伯爾認為,企業存在的唯一目的在于為股東賺取利潤,作為股東的受托人,企業管理層必須也隻能對股東負責,要求企業的管理層為股東之外的其他利益群體負責,從根本上違背公司法的法則基礎,并有可能導緻企業失焦,有損股東利益,從長遠看也不利于社會整體利益的提升。哈特主要從财産剩餘索取權和決策剩餘控制權的角度,論證股東至上主義契合權力與義務相匹配的産權制度安排。弗裡德曼是股東至上主義的最大擁趸之一,1970年,他在《紐約時報》發表了“企業的社會責任是增加利潤”的文章,被視為擁戴股東至上主義的檄文。弗裡德曼指出,在私有産權和自由市場體制中,企業隻有一種社會責任,那就是在社會規則(包括法律法規和道德規範)框架下運用其資源,盡可能多地為股東賺取利潤。在弗裡德曼的眼裡,那些鼓吹企業社會責任的人士其實是在赤裸裸地支持社會主義,損害了自由市場的基石(施東輝,2018)。

契約學派的代表性人物詹森(Michael C.Jensen)和麥克林(William H.Meckling)的加持,使股東至上主義更具學術色彩。與科斯一樣,詹森和麥克林也認為契約關系才是企業的本質。他們在“企業的理論:管理行為、代理成本和所有權結構”一文中,将企業定義為一種法律虛構(legal fictions)的組織,這種組織的職能是為個體之間的一組契約關系充當聯結[6](Jensen and Meckling,1976)。這裡的個體既包括企業的各種生産要素所有者,也包括産出品的消費者。他們在論文中指出,如果将企業視為契約關系的聯結,就不應過多關注企業是否應當承擔社會責任,否則将産生嚴重誤導。因為企業僅僅是一種法律虛構,通過複雜的程序,促使目标相互沖突的個體在契約關系框架裡實現均衡。因此,詹森和麥克林認為,在所有權和經營權相分離的情況下,作為企業收益和财産的剩餘索取者,股東作為委托人聘請經理人代理企業的經營管理,扮演代理人角色的企業管理層其職責是實現股東價值最大化。可見,詹森和麥克林從委托代理關系的視角,賦予股東至上主義新的理論依據。

股東至上主義加劇了20世紀80年代西方發達國家緊張的勞資關系,以股東價值最大化為名授予企業管理層巨額的股票期權激勵進一步加劇了貧富差距,片面追求企業利益而罔顧生态環境保護招緻社會公衆的嚴厲批評,導緻人們對股東至上主義進行深刻反思,最終促使利益攸關主義的崛起。可以說,利益攸關者主義是在與股東至上主義的論戰中産生的。利益攸關者主義認為股東至上主義的價值觀過于狹隘,過分強調資本雇傭勞動,從根本上否認了股東之外的其他利益攸關者特别是人力資本對企業價值創造的重要貢獻[7]。利益攸關者主義堅稱,不論是從倫理道德上看,還是從可持續發展上看,企業的管理層除了對股東負有創造價值的受托責任後,還應當對其他攸關者負責。

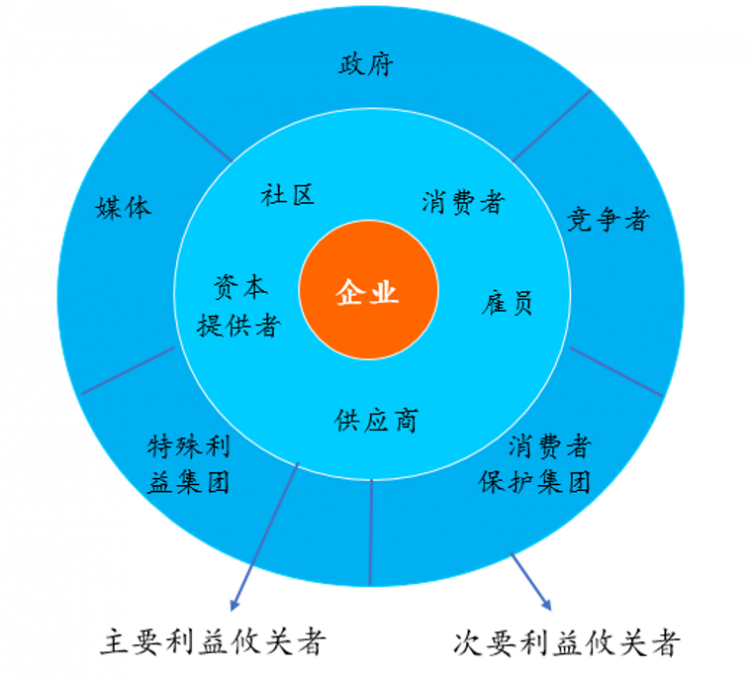

利益攸關者(stakeholder)一詞最早在1960年由斯坦福研究所提出,但對利益攸關者理論進行系統論述的當屬弗裡曼(R.Edward Freeman)。1984年,弗裡曼發表了具有重大影響的專著《戰略管理:利益攸關者法》,将利益攸關者定義為任何能夠對一個組織的目标實現及其過程施加影響或受其影響的群體或個人(Freeman,1984),具體包括三類:所有者利益攸關者(如股東以及持有股票的董事和經理)、經濟依賴性利益攸關者(如員工、債權人、供應商、消費者、競争者、社區等)和社會利益攸關者(如政府、媒體、特殊利益集團等)。2010年,弗裡曼等人在《利益攸關者理論:最新動态》專著中,将利益攸關者簡化為主要利益攸關者和次要利益有攸關者(Freeman et al.,2010)兩類,如圖3所示。

圖3 主要和次要利益攸關者

弗裡曼等利益攸關者主義學派認為,企業是不同攸關者的利益集合體,企業的管理層應當同時兼顧股東和其他利益攸關者的利益訴求,不僅應當對資本的主要提供者股東負責,而且應當對其他要素提供者和産品消費者等利益攸關者負責。對股東之外的其他利益攸關者承擔的責任,理應納入企業管理層的總體受托責任,構成廣義上的企業社會責任。履行社會責任,既是企業的道義責任,也是企業吸引和維護戰略資源的内在需要,隻有股東的資本投入,沒有其他利益攸關者的要素投入和消費者的傾力支持,企業是不可能以持續經營的方式為股東創造價值的。

随着政府加強對環境的監管以及公衆對股東至上主義的态度發生變化,利益攸關者主義日益成為主流,企業界也被迫改變立場,宣稱對企業社會責任的支持。這可以從“商業圓桌會議”1997年對股東至上主義的擁抱到2019年轉向對利益攸關者主義的接納看出端倪。1997年“商業圓桌會議”在聲明中指出,企業管理層和董事會的首要職責是為股東服務,其他利益攸關者的利益隻是衍生責任。而在2019年8月“商業圓桌會議”上,200多家大公司的首席執行官們在五項承諾(為客戶創造價值;投資于我們的員工;以公平和合乎道德的方式與供應商打交道;支持我們工作的社區;為股東創造長期價值)中卻将對股東的責任放在最後,态度轉變之大耐人尋味。

利益攸關者主義雖然主張企業也應當對股東之外的其他利益攸關者承擔社會責任,但并沒有觸及企業社會責任的邊界問題,即企業具體應當承擔哪些責任。慶幸的是,其他學者的研究填補了這些空白。在企業社會責任邊界問題上,比較有代表性的觀點包括卡羅爾(Archie B.Carroll)1991年提出的企業社會責任金字塔(Pyramid of Corporate Social Responsibility)理論和埃爾金頓(John Elkington)2004年提出的三重底線(Triple Bottom Line)理論。企業社會責任金字塔理論認為,企業的社會責任包括四個方面:賺取利潤的經濟責任;守法經營的法律責任;合乎倫理的倫理責任;樂善好施的慈善責任,如圖4所示。三重底線分别代表Profit(利潤,即财務業績)、People(人類,即人力資本)和Planet(星球,即生态環境)。傳統上,企業的管理層隻關心經營利潤這條底線,對人類福祉和星球保護這兩條底線關心不夠,這種做法既不合乎倫理規範,也不利于企業的可持續發展。因此,三重底線理論認為财務業績、人力資本和生态環境都應成為企業的社會責任。隻有同時關注這三重底線,才能确保企業可持續發展(Elkington,2004)。

圖4 Carroll企業社會責任金字塔

(二)企業社會責任理論對ESG的啟示意義

企業社會責任理論對ESG極具啟示意義。首先,企業社會責任思潮從股東至上主義轉向利益攸關者主義,為ESG理念的普及和發展奠定了堅實的理論基礎,促使企業更加重視環境議題、社會議題和治理議題,為ESG報告的發展提供了良好的社會氛圍,有助于企業統籌兼顧企業效益和社會效益,力争成為好企業公民。其次,利益攸關者主義日益盛行,促使企業治理層和管理層以前所未有的态度統籌兼顧股東和其他利益攸關者的訴求,有可能催生企業治理結構的變革,将來企業董事會将會有更多的成員來自非股東的利益攸關者,如員工代表、環保人士和消費者保護主義者等。最後,利益攸關者主義的崛起,迫使企業除了提供财務報告外,還必須編制和提供以利益攸關者為中心的ESG報告,以滿足利益攸關者評價企業是否有效履行社會責任的信息需求。

必須指出,企業社會責任理論所強調的社會責任是個廣義的概念,既包括企業對社會應承擔的責任,也包括企業對社會所做出的貢獻。因此,ESG報告既應披露企業的社會責任,也應反映企業的社會貢獻,但評價企業的社會貢獻必須超越财務報告中狹隘的收益确定模式。傳統上評價企業經營業績采用的是“收入-成本-工資-利息-稅收=利潤”的微觀利潤表公式,這種帶有濃厚股東至上主義色彩的收益确定模式,旨在最大化歸屬于股東的利潤,有可能會犧牲其他要素提供者的利益。以利益攸關者為導向的企業社會責任理論,要求企業以更加宏觀的視角,重新審視企業為社會的價值創造及其分配。筆者在“解碼華為的‘知本主義’—基于财務分析的視角”一文中指出,利潤表有微觀和宏觀之分,前者反映企業為股東創造的價值,後者反映企業為社會創造的價值。将微觀利潤表公式移項,便可推導出能夠反映價值創造和價值分配的宏觀利潤表公式:收入-成本=工資費用+利息費用+稅收費用+稅後利潤。該公式的左邊,即收入減去除工資費用、利息費用和稅收費用外的所有成本和費用,代表企業在一定會計期間為社會創造的價值總量,該公式的右邊代表企業為社會創造的價值總量如何在人力資本提供者、債權資本提供者、公共服務提供者、股權資本提供者之間進行分配(黃世忠,2020)。筆者的這一看法與WEF的四大支柱報告框架異曲同工。WEF在“創造繁榮”支柱中,要求在ESG報告中反映企業的淨經濟貢獻,淨經濟貢獻被界定為直接和間接創造的價值及其分配,如營業收入、營業成本、雇員工資福利、支付給資本提供者的利息和分紅、上繳政府的稅收減去政府補助。

總之,ESG作為一種新理念、新方法,要确保其可持續性發展,既需要技術層面上的應用研究,也需要學術層面上的理論建構。可持續發展理論、經濟外部性理論和企業社會責任理論與倡導商業向善、資本向善的ESG理念相契合,是ESG可以從中汲取豐富思想養分的理論基礎。當務之急是加快制定一套邏輯自洽的ESG報告概念框架,用于指導ESG報告準則的制定和實施。從長遠看,則需要從博大精深的經濟學、社會學、倫理學、環境學等學科中吸納新思想、新思維,努力構建一套适合ESG的理論體系。(完)

注釋

[1]習近平總書記2020年4月10日在中央财經委員會第七次會議上的講話中指出,人與自然是生命共同體,人類必須尊重自然、順應自然、保護自然。

[2]習近平總書記2020年9月30日在聯合國生物多樣性峰會上的講話中指出,當前,全球物種滅絕速度不斷加快,生物多樣性喪失和生态系統退化對人類生存和發展構成重大風險。

[3] 2021年8月12日,國務院新聞辦公室發表了《全面建成小康社會:中國人權事業發展的光輝篇章》白皮書,指出中國提前10年實現了《聯合國2030可持續發展議程》減貧目标,為全球減貧事業發展和人類發展作出了重大貢獻。

[4]譬如,深圳的電子信息産業之所以引領全國,很大程度上得益于其擁有完整的電子信息産業鍊,從而大幅降低從業者的生産經營成本。為了享受較低生産經營成本,全國各地的電子信息企業就有更強烈的意願到深圳投資設廠,從而形成良性循環。可見,深圳的電子信息産業存在馬歇爾所說的外部經濟。

[5]科斯本人也承認,科斯定理并非由他提出,而是很多經濟學家特别是諾貝爾經濟學獎獲得者Joseph E. Stiglitz根據科斯的“社會成本問題”等著述總結提煉形成的。

[6]原文為:a nexus for a set of contracting relationships among individuals.

[7]這個問題在新經濟時代尤其突出。與重資産和财務資本密集型的工業企業不同,新經濟企業具有輕資産和智慧資本密集的顯著特征,人力資本對新經濟企業價值創造的作用遠甚于财務資本。

主要參考文獻

1.黃世忠.ESG理念與公司報告重構[J].财會月刊.2021(17): 3-8.

2.Baker,S.,Kousis,M.,Richardson,D.,and Young,S. Politics of Stainable Development.Taylor & Francis e-Library.2005:42-45

3.WECD.Our Common Future. Oxford University Press.1987:34-44

4.黃世忠.回歸本源守住底線---審計失敗的倫理學解釋[J].新會計.2019(10):8-9

5. Adam,G.D.The Theory of Externality: Chronology and Taxonomy(R/OL).2005.www.researchgate.net

6.沈滿洪、何靈巧.外部性的分類及外部性理論的演化[J].浙江大學學報(人文社會科學版).2002第32卷(1):152-160.

7.徐桂華、楊定華. 外部性理論的演變與發展[J].社會科學.2004(3):26-30.

8.Coase,R.H.The Problem of Social Cost [J].The Journal of Law & Economics.1960.Vol.(10):1-44

9.施東輝.股東至上主義的終結(OB/OL).澎湃新聞微信公衆号.2019-12-09.

10.Freeman,R.E.Strategic Management: A Stakeholder Approach.Pitman Publishing Inc.1984:24-25

11.Freeman,R.E.,Harrison,J.,Hicks,A.,Parman,B.and Colle,S.Stakeholder Theory: The State of the Art.Cambridge University Press.2010:50-58.

12.Jensen,M.C, Meckling,W.H.The Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure[J].Journal of Financial Economics 1976(3):305-360。

13.Carroll.A.B.The Pyramid of Corporate Social Responsibility:Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders[J].Business Horizonz.1991:2-26.

14.Elkington,J.Enter the Triple Bottom Line(R/OL).2004.www.johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf

15.黃世忠.解碼華為的“知本主義”—基于财務分析的視角[J].财會月刊.2020(9):3-7.

-END-

來源:《财會月刊》

編輯:劉蕊

(本文轉載自廈門國家會計學院 ,如有侵權請電話聯系13810995524)

* 文章為作者獨立觀點,不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。

-

+1

贊

-

+1

收藏

搜索

搜索